新智元报道

新智元报道

【新智元导读】OpenAI估值突破千亿、NVIDIA 市值一度跃居全球前五,AI带来的不止是技术浪潮,更是估值与认知的剧烈重塑。当我们站在AGI门前,下一步到底该怎么走?来自美国科罗拉多大学丹佛分校与肯尼绍州立大学的华人团队发布「AI方法论三部曲」,首次提出「能力实现率(CRR)」模型、「认知几何学」框架,指出我们正处于AI的「元语言时刻」,未来将迈向「思想微积分」时代——或许是AI发展最具前瞻性的理论体系之一。

AI的时代洪流滚滚向前,我们每个人都身处其中,感受着它的光荣与梦想,也承担着它的迷茫与代价。

一方面,是资本市场的狂欢盛宴。OpenAI的估值冲向千亿美金,英伟达的市值超越众多老牌巨头,任何与「AI」沾边的概念都能轻易点燃投资者的热情。

另一方面,是技术与应用的困惑。Adobe因AI功能收入不及预期,股价一夜闪崩;无数创业公司在「百模大战」中力尽筋疲,却仍在商业化的门前苦苦挣扎。

这场革命的核心矛盾已经浮现:巨大的潜力预期与缓慢的价值实现之间,存在着一条深不见底的鸿沟。

我们不禁要问:

-

为什么AI会引发如此巨大的估值泡沫?我们该如何衡量它的真实价值?

-

这场革命的本质到底是什么?它更像一场工业革命,还是一场思想解放?

-

我们该如何穿越当前的迷雾,找到通往AGI的正确路径?

现在,来自科罗拉多大学(CU Denver)和肯尼绍州立大学(KSU)的华人团队,通过一个系统性的「AI方法论三部曲」系列论文,为我们提供了深入的见解和答案。

这三篇论文如三块基石,分别从经济、认知、技术三个维度,构建了一个理解AI的完整世界观。

第一篇:《Anchoring AI Capabilities in Market Valuations: The Capability Realization Rate Model and Valuation Misalignment Risk》 – 解决了「为什么」的问题。

第二篇:《Closer to Language than Steam: AL as the Cognitive Engine of a New Productivity Revolution》 – 解决了「是什么」的问题。

第三篇:《AI’s Euclid’s Elements Moment: From Language Models to Computable Thought》 – 解决了「怎么做」的问题。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2505.10590

为什么市场会对AI如此疯狂?论文一针见血地指出:这是源于一种强大的认知偏误——

锚定效应(Anchoring Effect)。

当OpenAI的GPT-4展现出惊人能力,其千亿美金的估值就成了一个巨大的「锚」 。

投资者们将这个锚作为价值判断的起点,并将其投射到所有AI相关的公司上,坚信它们都能迅速将AI潜力转化为巨额利润 。

然而,潜力和现实之间,往往隔着万水千山。

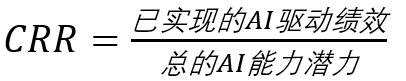

为此,研究团队提出了一个量化工具,能力实现率(Capability Realization Rate, CRR)模型。

这个公式精准地剖析了AI公司的价值内核。

-

高CRR公司:它们不仅拥有强大的AI技术,更关键的是,已经成功地将这些技术大规模转化为实实在在的收入和利润。英伟达就是典型代表。市场对其AI芯片的疯狂需求,直接体现在了爆炸性的财报数据上 。它的高估值,是由真实的盈利能力支撑的,泡沫成分相对较小。

-

低CRR公司:它们可能拥有惊世骇俗的AI能力(高潜力),但尚未找到稳定的商业模式,将技术转化为收入(低实现)。许多AI创业公司,甚至早期的OpenAI都属于此类。它们的估值,更多是建立在对未来的信仰之上,因此蕴含着巨大的「价值错位风险」 。

-

从高CRR预期到低CRR现实的阵痛:Adobe的案例则是一个绝佳的警示 。当Adobe推出Firefl AI功能时,市场一度给予其极高的估值溢价。然而,当财报显示AI带来的直接收入增长未达预期时,其股价应声暴跌近12%。这说明,市场最终会从「潜力锚定」回归到「现实检验」,而CRR就是检验的一个标准。

CRR模型告诉我们,要想理解AI经济的「为什么」,就必须区分「Hype(炒作)」和「Reality(现实)」。资本的热情源于对潜力的锚定,但最终的胜利,只属于那些能将CRR从百分之一提升到百分之百的公司。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2506.10281

既然AI的价值实现如此重要,那么我们首先要搞清楚,AI到底「是什么」?它驱动的是一场怎样的革命?

许多人喜欢将AI比作「蒸汽机」或「电力」,认为它将开启新一轮的工业革命。但该系列的第二篇论文提出了一个更深刻的观点:

AI的本质,更接近于人类「语言」和「文字」的发明,它是一场认知革命,而非工业革命。

蒸汽机延伸了人类的「肌肉」,而AI延伸的是人类的「心智」 。

这个类比并非文字游戏,它揭示了AI影响世界的根本方式.

从认知外包到认知增强

几千年前,文字的发明是人类第一次伟大的认知革命。它让人类可以将记忆「外包」到泥板和莎草纸上,从而积累和传承远超个体记忆极限的知识。

今天的AI,正是新一代的「认知外包」工具。我们可以将信息检索、数据分析、内容草拟等任务交给AI,从而解放我们的大脑,专注于更高层次的创造、战略和决策。

从信息传播到知识生成

如果说古腾堡的印刷机通过大规模复制,引爆了知识传播的革命,那么AI则更进一步。它不仅传播知识,更能分析、综合,乃至生成全新的知识。一个AI模型可以在几分钟内阅读数百万篇论文,发现人类科学家可能忽略的模式,就像AlphaFold预测蛋白质结构、AI发现新抗生素「Halicin」一样。

AI的燃料是数据,它的引擎是算法,而它的产物,是曾被认为是人类专属的——思想、洞见和创造力 。

将AI理解为「认知引擎」而非「物理引擎」,我们就抓住了这场变革的核心。它意味着,AI的普及将从根本上重塑所有依赖于知识和信息的工作——也就是今天经济中的几乎所有行业。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2506.23080

既然我们知道了「为什么」和「是什么」,那么最关键的问题来了:AI将「怎么做」,它会如何演化?我们又该如何参与并引领这一进程?

系列的第三篇论文,也是最具前瞻性的部分,构建了一个名为「AI认知几何学(Geometry of Cognition)」的框架 。它指出,AI的演化并非随机的「布朗运动」,而是一条结构清晰、有迹可循的道路。

这条路,与人类自身认知技术的发展史,有着惊人的同构性。

研究团队将AI的演进划分为五个革命性的「时刻」:

历史类比:古代美索不达米亚的楔形文字,主要用于记账和法令,功能具体、领域狭窄。这就像是人类早期试图固化特定知识的尝试,虽然有效但局限性明显。

AI范式:上世纪80年代的专家系统(如MYCIN),将特定领域(如医学诊断)的知识编码为固定的「IF-THEN」规则 。这类系统在特定场景下表现出色,但缺乏通用性。

特点:刻板、脆弱 。一旦遇到规则之外的情况,系统就会崩溃 。这是一个只能「记录知识」而不能「生成思想」的时代,AI尚处于模仿和记忆的初级阶段。

历史类比:字母表的发明,用有限的几个符号(字母)就能组合出无穷的词汇和思想,实现了对语言的通用抽象表示。这标志着人类信息处理能力的飞跃,从具体的图像和符号走向了抽象的编码。

AI范式:2017年诞生的Transformer架构 。它通过Tokenization(分词)和Self-Attention(自注意力机制),创造了一套AI的「字母表」,可以处理文本、图像、蛋白质序列等任何信息。

特点:强大、通用,但也带来了不透明性(黑箱问题)。我们知道它很强大,但不知道它内部的「语法规则」是什么,这为AI的解释性和可控性带来了挑战。

历史类比:古希腊人发明了语法、逻辑和修辞学,开始「研究语言本身」,让思想过程变得可以分析和结构化。

AI范式:我们今天看到的技术,如思维链(Chain-of-Thought, CoT) 、Constitutional AI (CAI) 和Agentic Frameworks (ReAct) ,正是AI开始反思自身「思考过程」的标志。

-

CoT让模型「说出」思考步骤,使其思维可见。

-

CAI为模型设定「宪法」,让它学会自我批判和对齐。

-

ReAct让模型在「思考-行动-观察」的循环中与世界互动。

特点:AI开始拥有自我反思和治理的能力。这是从「会说」到「会思考如何说」的巨大飞跃。

历史类比:牛顿和莱布尼茨发明微积分。他们创造了一套新的符号系统(如 dy/dx, ∫ ),将复杂的连续变化问题,转化为可计算、可验证的代数运算。

AI范式:未来的AI,其思考过程将不再是模糊的自然语言,而是可执行、可验证的形式化程序。这需要两大技术的突破:

-

神经-符号AI(Neuro-Symbolic AI):如AlphaGeometry,结合神经网络的直觉和符号引擎的严谨逻辑来解决问题 。

-

程序合成(Program Synthesis):AI的输出直接是一段代码,这段代码的执行过程就是解决问题的过程。

特点:AI的思想将变成一种「可计算的思想微积分」,从根本上解决了当前长链条推理中的「错误累积」问题,是通往可靠自主智能的必经之路。

历史类比:弗雷格和罗素等人试图将整个数学建立在坚实的形式逻辑公理之上,创造一个完美、无懈可击的推理体系。

AI范式:AGI的最终形态,可能不是一个巨大的、黑箱的神经网络,而是一个其行为可被形式化验证(Formal Verification)、可证明(Provably)对人类有益且价值对齐的智能系统 。

特点:AI的「能力」和「安全」在这一刻合二为一。它将成为一个我们能完全理解和信任的、并行的认知架构。

更重要的是,这五个时刻的演进是自反的(Reflexive)。

AI在「元语言时刻」发展的自我反思能力,将反过来帮助它重构自己在「字母表时刻」的底层表示方式,从而为迈向「数学符号时刻」奠定基础 。这是一个不断「自我迭代、自我重建」的螺旋上升过程。

「AI方法论三部曲」为我们描绘了一幅壮丽的画卷。它用CRR模型解释了当前市场的「狂热之源」,提醒我们价值终将回归实现;

用「认知引擎」的比喻,定义了这场革命的「根本性质」,让我们不再拘泥于工业时代的旧思维;

最终,用「认知几何学」的五大时刻,为我们指明了从现在到未来的「演进路径」,让混沌的探索有了清晰的航标。

在AI这场浩荡进化中,模型规模也许会再翻十倍,但真正决定未来的,是我们能否构建出「思想的数学语言」。

正如文字之于文明、几何之于理性,下一代AI的基石,可能是一套我们尚未发明的「思想微积分」。

我们正站在「元语言时刻」的黎明,这是AI学会自我审视的开端。下一个伟大的机遇,将属于那些能够率先创造出AI「思想微积分」的开拓者。

Xinmin Fang是科罗拉多大学计算机专业的博士生,研究方向包括移动计算和物联网、机器人。

Lingfeng Tao是肯尼绍州立大学助理教授,主要研究机器人控制、人机系统和人工智能。

Zhengxiong Li是科罗拉多大学助理教授,主要研究方向是AI机器人、物联网/移动计算。

(文:新智元)