跳至内容

照片后期,向来是横亘在普通人与「大片」之间的一道坎。

专业人士为此耗费心力,将拍摄后的数小时投入到电脑屏幕前,与各种曲线和图层搏斗;普通爱好者更是 常常因为摸不透 Photoshop 和 Lightroom 里那些天书般的工具而望而却步。

我们似乎都默认,一张出彩的照片,必然需要高超的后期技术。

在 AI 大行其道的当下,修图这件事或许真的可以变得无比轻松:你只需要用一句话交代你的想法,AI 就能帮你 P 出一张心仪的大片。

摄影作为一门古老的艺术,早已分化出人像、风光、美食等诸多门派。

过去,每个门派都有自己秘不外传的后期心法,而现在,AI 就像一位打通了所有门派经脉的武林高手,用一套大力出奇迹的算法,通吃各种题材。

风光摄影师常常为了等待一个完美的天气和光线而起早贪黑。

可如果运气不好,拍到一张天空惨白的照片,后期处理起来就相当麻烦——需要创建复杂的蒙版,把天空和地面分开,单独进行调整。

我将一张照片分别用 Photoshop 和豆包进行处理,照片拍摄于入夜前,但厚重的云层挡住了壮观的落日,同时也大幅度压低了画面的亮度,观感暗沉。

修图的目的是替换掉原本不够漂亮的天空,你能一眼分辨出哪张是 AI 修的,哪张是我手动修的吗?

揭晓答案——左边是我在不到五分钟内用 Photoshop 手动处理的结果,右边则是豆包在几十秒内生成的版本。

乍一看两者效果相近,但作为亲手操作过两个版本的我来说,这其中的差别一目了然。

按照传统的修图流程,我需要手动精细抠出天空,保留地面树枝的细节;接着再寻找合适的晚霞素材替换原本厚重的云层,并统一天空与地面的色调与亮度,以保证整张图的色彩和谐。

而在豆包中,我只需要一句话提示,就能直接生成这样一张几乎完成度极高的图片。

放大查看细节后,尽管在极限放大下,AI 图像的画质略逊于手动处理版本,但豆包依然保留了树林与天空交界处的细节,地面亮度与色温也同步优化,整体画面协调自然,展现出相当成熟的修图逻辑。

按照传统方法,你需要先将照片导入 Photoshop,用污点修复画笔或仿制图章工具,放大到 300% 进行精细处理。

在涂抹路人的同时,还得纠结到底是用内容识别还是近视匹配,若是遇到复杂纹理,还得手动创造纹理,繁琐至极。

在不到一分钟的等待后,我收到了处理完成的照片:不仅保留了原图的色调与画质,还精准去除了所有路人。

尤其令人称赞的是,AI 在清除人物的同时,还细致地保留了右侧江岸岩石的阴影细节,没有出现常见的粗糙涂抹痕迹,整体效果令人非常满意。

光影重塑是风光摄影进阶的修图技巧,指的是摄影师在后期处理中,根据照片的不同表现,运用蒙版、画笔等工具,精细调整局部画面。通过顺应直觉和逻辑的方式,重构整体光线效果,营造明暗对比,从而突出主体,渲染氛围,提升照片的视觉冲击力。

我知道,这么一大串讲完,你已经迷糊了,简而言之,光影重塑就是根据个人审美与技术,调整出更具冲击力和逻辑感的照片。

过去,要做到这一点,不仅需要熟练掌握 Photoshop 的各种工具,还需要对光线有一定的理解和控制能力,以及出色的审美,才能做出既不夸张又恰到好处的光影效果。

在简单交流后,AI 为这张照片按照风光摄影的修图思路进行处理,给画面添加了遮盖无用细节的平流雾,让其覆盖较低的楼房,营造出朦胧氛围;

同时进行光影重塑,从画面原本的光影逻辑出发,加强了阳光在建筑面上的反射效果,使画面光影合理、有层次感,突出了东方明珠的主体性。

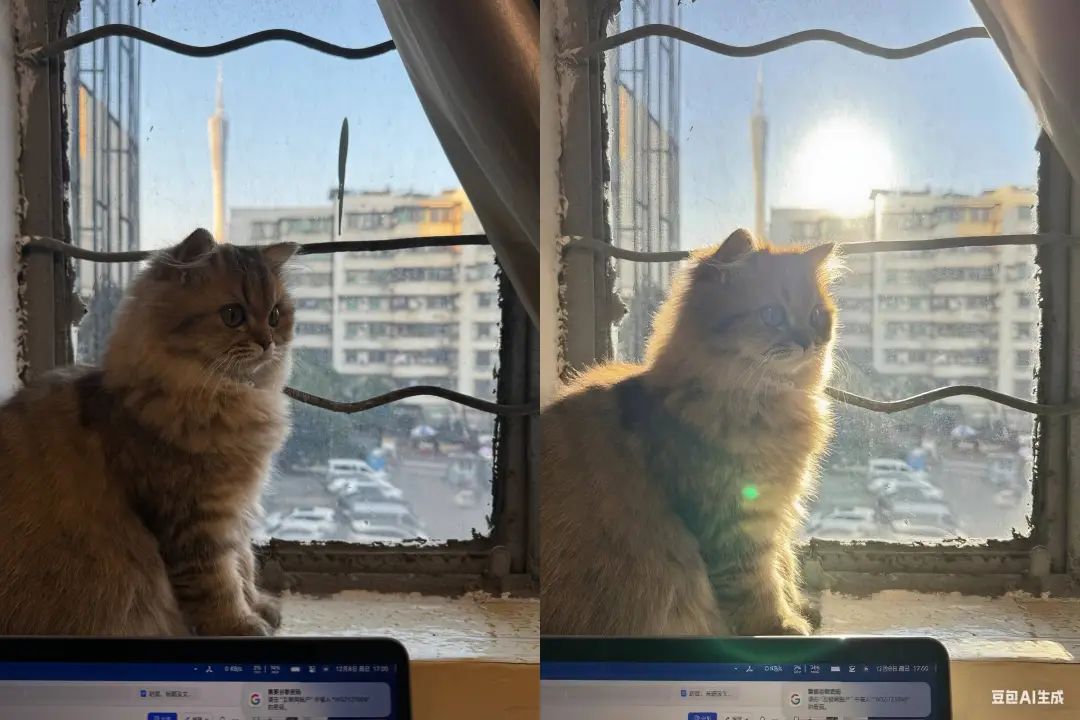

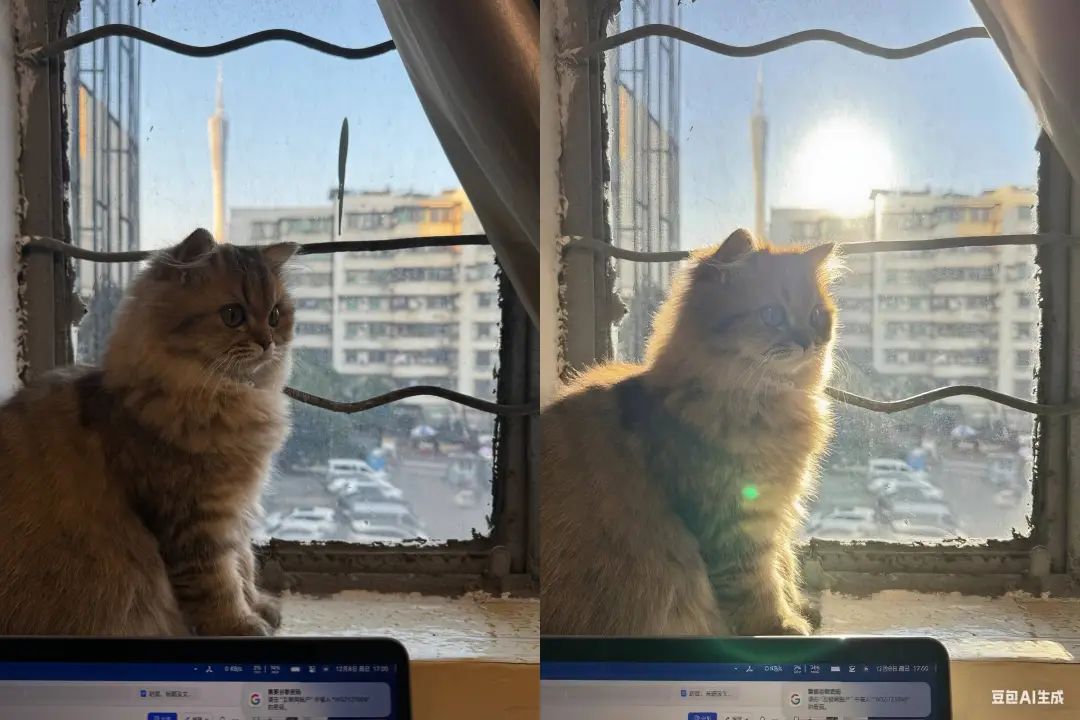

同样的方法,我们也可以挪用到相册中另一个不能忽视的大种类上——宠物和人像。

这里指的不是磨皮、面部重塑等因人而异的主观调整,而是 AI 可以按照一定的逻辑帮你润色画面的光影,营造特别的氛围,以达到手机无法直出的质感。

除了光线调整,在这类照片中,用 AI 添加道具,营造特殊的氛围,也是另一种玩法。

就像前面的一句换天一样,你可以用一句指令让 AI 为画面中添加一些符合环境的元素,比如漫天飘散而下的黄叶,或是从窗台倾泻而入的阳光。

再将脑洞打开一些,如果遇上不满意的天气,你可以让 AI 换一下天空,顺带注意处理好人物的光线,得到一张毫不违和的照片。

风景和人物宠物解决了,还有一个重要的题材不能忘记——美食。

如果按照传统方法,摄影师需要精确校准白平衡,防止任何偏色都会让食物看起来不新鲜。

进入后期,还要小心地提高清晰度,但又不能过头,否则食物会显得干瘪,毫无食欲;接着还要利用色调曲线和 HSL(色相、饱和度、明度)滑块,精确地调整每一种颜色的表现,让色泽更诱人。

润色后的照片层次更为分明——冷吃兔与鸡肉裹满红亮油润的酱汁,表面铺满鲜红辣椒段,点缀其间的金黄花生米酥脆诱人,视觉与味觉的冲击感扑面而来,瞬间唤起食欲。

可以说,在 AI 的帮助下,你已经跨过了曾经逾越在普通人与大片之间的那道高墙,拥有了「言出法随」般的修图能力。

但魔法并非总能随心所欲,想要精准地实现心中所想,「咒语」是关键。

用 AI 修图看起来很新鲜,但背后其实就是我们熟悉的文生图的进阶应用。

顾名思义,AI 从我们这里获取一段描述,并从中理解我们的意图,最后生成出符合它理解的图片。

这里的难点在于,什么样的话是 AI 容易理解的呢?

我准备了一张想要处理的照片,以豆包为例,尝试不同提示词的效果。

此时,AI 对照片进行了一定的基础处理,我们可以明显看到画面对比变得更强了,颜色也更加浓郁,但我对这样的处理并不算满意——

这张照片拍摄于傍晚,最大的问题在于画面不够通透,层次也不够丰富,相比提升对比度和饱和度,我其实更希望从整体风格上进行调整。

回头看我的提示词,只有一句模糊的「好看」,但「好看」本是一个极其主观的感受,AI 无法隔着屏幕感知使用者的审美偏好,只能依靠预设的主流美学风格帮忙处理图片,最后就得到了一张「饱和度战士」。

有了更明确、客观的描述,AI 生成的图像也明显更符合需求,在观感自然的基础上,蓝调更突出了,画面的冷暖对比也更为强烈,但这样还不够——

单一维度描述的咒语还不够精准,AI 可能会出错,同时由于日落与城市开灯之间有时差,所以拍摄时城市还没有亮起灯光,照片本身并没有体现出城市的繁华,这比较遗憾。

想要这张照片更好看,我们可以为 AI 准备一个更全面的建议。

将这张照片的拍摄时间改为蓝调,为画面中的建筑物添加一些符合逻辑的灯光,远处高大的建筑可以添加示廓灯,为画面打造内透效果,注意灯光的合理性。

从更多角度描述我们意图的提示词,得到了非常不错的效果,AI 在凸显蓝调的同时,顺利为图片中的建筑物添加符合逻辑的灯光,打造出一张富有层次感的城市夜景照片。

到了这里,我们可以总结出一套方法论,来为 AI 提供精准的描述,以尽量准确的方式传达我们的意图——

「主体 + 时间/环境 + 光线/色调 + 风格/情绪 + 特殊效果 + 细节约束」

公式由六个部分组成,六个部分分别代表了一张照片的各个维度:

主体:你希望 AI 处理的核心对象,如:这张人像照片、这张城市夜景

时间/环境:希望照片呈现的时间或自然条件,如:傍晚、蓝调、清晨、下雪天

光线/色调:想要强化或改变的视觉氛围,如:暖色调、冷光、日落光影、通透感

风格/情绪:照片整体想传达的感觉或调性,如:繁华都市、静谧夜景

特殊效果:希望额外添加或修饰的视觉元素,如:添加建筑灯光、水面倒影、天空星星

细节约束:对 AI 输出的合理性、真实性的补充要求,如:灯光符合建筑逻辑、注意真实透视、避免过度磨皮

按照这个公式,我们可以最大程度地掌控照片中的各个元素,越全面,AI 能理解就越精准。

依旧是这张照片,我们用这条公式的方法来撰写提示词,试试 AI 能不能给我们提供另一种风格的照片:

这张照片(主体)改为雨天拍摄,此时正值入夜前的傍晚(时间),为画面添加一定的雾气,雨水与雾气被建筑灯光打亮,在空中连成丝线,雾气可以盖住部份建筑(特殊效果),同时按照逻辑重塑光影(光线),注意不要改动删减照片中已有的建筑和元素(细节约束)。

雾气自然、影调和谐,积雨的屋顶还有符合逻辑的光线反射,这张照片的确出乎意料——

以往需要繁杂后期才能实现的效果,现在不到 30 秒就能轻松获得。

需要一提的是,在我试过的几十张照片中,修图效果最强的是豆包,其次是 ChatGPT,文中总结出的提示词公式,在这两个 AI 上都能取得相当不错的效果;

而 Gemini、Qwen 等 AI 工具则更倾向于重绘,照片改动痕迹较重,相较之下更推荐前两者进行精修润色。

玩到这里,我一边感叹 AI 的确强大——不需要任何修图基础,只需要提供完整的想法,就可以得到一张处理得八九不离十的照片;

但另一方面,一个有些老生常谈,但的确没办法忽视的矛盾,开始拷打我的内心。

在 AI 技术的加持下,我们的创作和表达变得前所未有的自由和丰富。

修图不再是专业人士的专利,普通人也可以轻松地通过 AI 实现照片的修饰与再创作。

不过,当我们沉浸在用 AI 把自家猫咪 P 成宇航员的乐趣中时,一个纠葛已久的矛盾,也随着而来:

在一些人眼里,AI 修图让照片背离了现实,变得虚假;而另一部分人认为,这只是自娱自乐,何必用如此严格的要求去度量一张照片。

在技术交替的时期,类似这样的理念之争并不稀奇,甚至已经有了愈演愈烈之势。

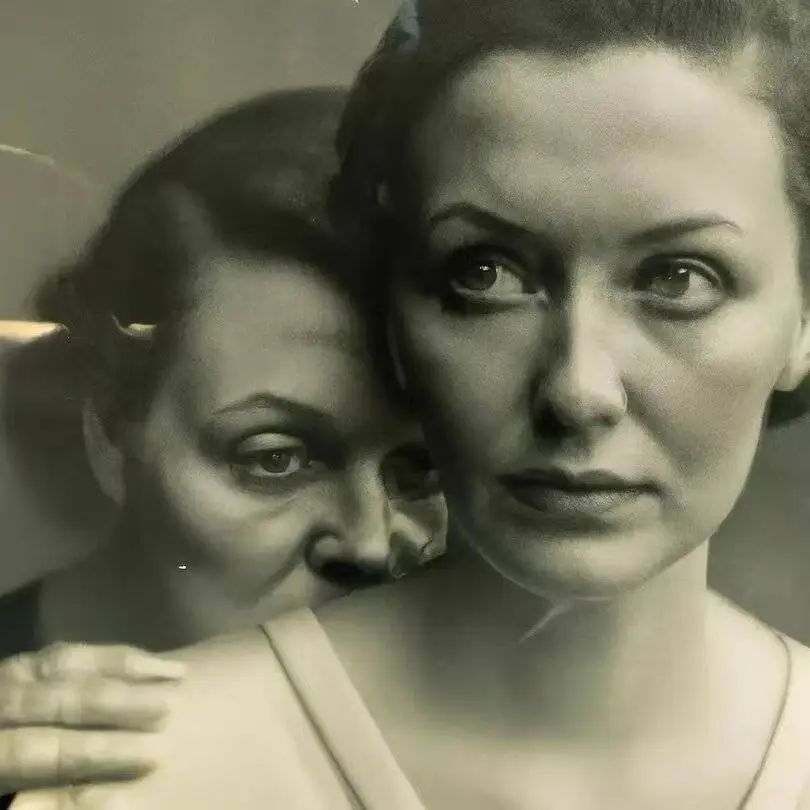

德国摄影师 Boris Eldagsen 在用一张 AI 生成的图片赢得索尼世界摄影奖后,主动拒绝领奖,并公开了图片的 AI 身份。

在世界级的专业摄影比赛上整这种活儿,并不是一个玩笑——他想以此引发人们的讨论,并强调我们必须区分用光写作(摄影)和用提示词写作(AI 生成),以保护照片的公信力。

赢得索尼世界摄影奖的 AI 作品《假记忆:电工》,由 DALL-E 2 生成

不过,这场关于真实的辩论,或许从一开始就混淆了两个不同层面的问题,我们必须区分两种不同的语境:一种是「公共领域的真实」,另一种是「个人表达的真实」。

对于法庭上的证据,或是《纽约时报》的头版照片,客观、可验证的真实性是其生命线,一张照片的来源——由谁、在何时、何地、为何拍摄——是判断其价值的根本标准。

在数字世界的私人领地里,我们追求的往往是一种情绪的真实、一个笑话的真实或一种审美的真实。

是的,当看到一张猫猫正在帮忙做饭的图片时,我们不会感觉自己被欺骗了,只会被逗乐。

这或许才是普通人拥抱 AI 修图的真正原因——在个人表达的领域里,意图是事实更重要的准绳。

一位新闻记者的意图是见证,他有责任尽可能忠实地记录事件;而一个普通人的意图是表达,他有权利通过各种方式来传达自己的情感和创意。

所以回到最初的问题,去吧,大胆地让赤道下雪,让猫咪登月。

在这个 AI 的时代,在你的私人世界里,想象力是唯一的边界。

文 | 周奕旨

欢迎加入 APPSO AI 社群,一起畅聊 AI 产品,获取#AI有用功,解锁更多 AI 新知👇

我们正在招募伙伴

✉️ 邮件标题

「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

(文:APPSO)