科幻大师阿西莫夫七十多年前写下的“机器人三定律”,曾是守护人类安全的想象基石。

然而,在硝烟弥漫的乌克兰东部,一个历史性瞬间正猛烈冲击着这些古老的法则:乌克兰逼迫一群俄罗斯士兵,向冰冷的战争机器人投降了。

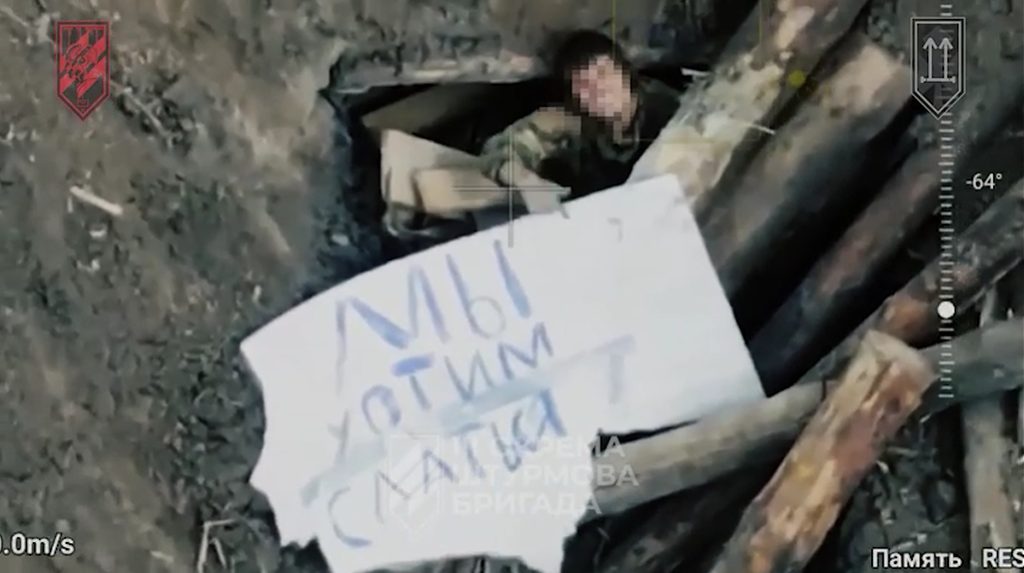

这不是科幻剧本,而是7月10日真实战场上的一幕,在外网传播的原视频中,人类面向战争机器人的恐惧、无助,远比文字生动。

▍向机器人投降

本次事件,由乌克兰精锐的第三独立突击旅,以其代号“机械降神”的无人机连队为主力,在哈尔科夫地区进行了这场颠覆性的进攻。

他们首次完全依赖无人平台地面机器人综合体(GRC)和FPV“神风”无人机发起攻击,目标直指一处曾让人类士兵铩羽的俄军坚固据点。

这场行动无疑让人类见证了新的历史,一台地面机器人如无畏先锋般撞毁俄军碉堡;爆炸的烟尘未散,幸存的俄军士兵惊恐地发现,另一台冰冷的机器人正缓缓逼近他们的藏身处。

无处可逃的绝境下,他们做出了选择——向这台没有生命的“终结者”宣布投降。随后,在盘旋的空中无人机的实时监视下,俘虏被机器人远程“押送”回乌方防线。

乌克兰方面宣称,这是现代战争史上首次确认由完全无人平台主导并成功俘虏敌军的进攻行动。

这绝非孤立事件。过去两年,面对俄军传统力量优势,乌克兰已将低成本FPV无人机、地面机器人和AI弹药编织成一张致命的“无人之网”,在侦察、打击甚至此次的进攻俘虏中展现出惊人的效能。

在6月,乌克兰官员就称计划在 2025 年部署 15,000 辆地面机器人(无人地面车辆或 UGV),包括70多种不同类型机器人。同时,乌克兰正在快速扩大无人机产量,从2022年的几千架增至2024年的20万架,未来更是计划达到200万架。

这些新型机器人武器,标志着战争形态的根本转变:无人系统不再局限于后勤、排爆或侦察支援,它们正走上战场最前沿,成为决定胜负的攻击矛头,甚至开始“接受”人类的投降。

战争的物理界限,正被机器人与算法重新定义。

▍人形机器人,更恐怖的战争杀手?

然而,这或许仅仅是风暴的前奏。

当外形与行动都无限接近人类的人形机器人加速迈向战场时,引发的伦理与法律海啸将更加猛烈。美国、俄罗斯、日本等国正投入巨资竞相研发这种能适应复杂地形、操作标准武器、在废墟与巷战中取代士兵的“终极战士”。其潜力巨大,风险同样骇人。

中国军方的声音为此敲响了警钟。

就在前不久,《解放军报》最新刊发文章呼吁短期内不应在战争中使用人形机器人, 这是《解放军报》最近几篇探讨人形机器人在战场应用的文章中的最新一篇。

文章直指核心痛点:军用人形机器人是“迄今为止最像人类的武器”。其高度拟人化的外形和行动,一旦造成伤害,引发的心理冲击、法律追责和道德谴责将空前强烈,远超传统武器或现役无人机。

因为这不仅仅是技术问题,更是对伦理底线的公然挑战——它“明显违反了”阿西莫夫第一定律的核心:“机器人不得伤害人类”。

文章尖锐地指出,阿西莫夫定律在现实军事需求面前显得苍白无力,急需“彻底改革”。战场上的机器人,必须被置于战争法的严格框架之下,恪守“服从人类、尊重人类、保护人类”的核心原则。这意味着它们需要具备在复杂战况中“及时暂停攻击、限制过度使用武力、避免滥杀无辜”的能力——本质上,要求冰冷的机器懂得并遵守“武德”。

▍结语与未来

乌克兰战场上机器人“受降”的震撼画面,如同一声刺耳的警钟,它宣告了一个新时代的来临:无人系统不仅能辅助战争,更能主导战争、终结战斗。

人形机器人的潜在军事化,更是将这场关于战争伦理、人类控制权、乃至人性本质的全球性辩论推向了前所未有的风口浪尖。

目前,全球机器人技术的狂奔一日千里,而法律、伦理和国际规则的堤坝能否及时筑牢?当阿西莫夫的“紧箍咒”已然松动,我们是否迫切需要为这个机器人可能成为战场主角的未来,建立一套全新的、全球共同认可的“交战规则”?

否则,“向机器人投降”这一幕,将不再是战争史上的孤例,而可能成为未来战场上冰冷而频繁的现实图景。当机器人拥有了决定生死的“扳机”,我们人类真的准备好了吗?

(文:机器人大讲堂)