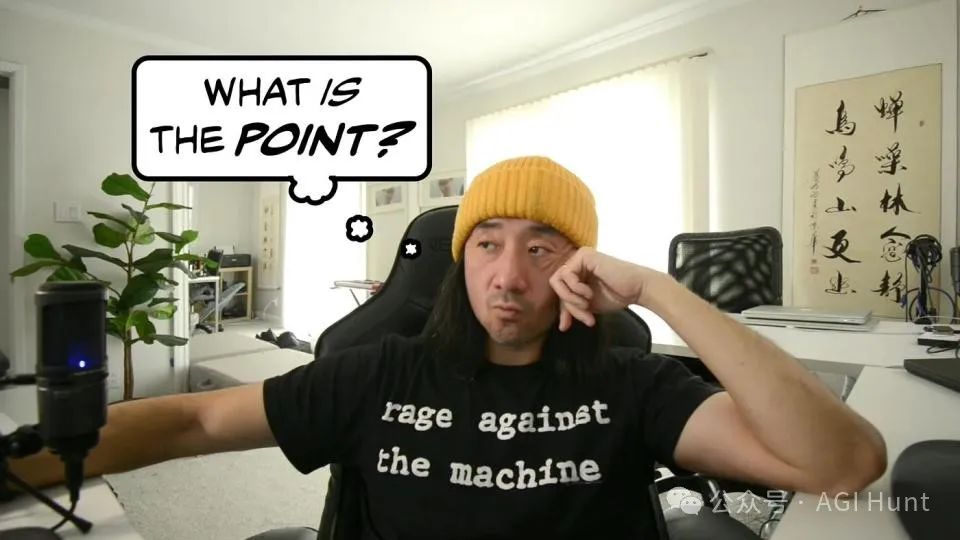

AI 在帮你生成音乐时,你真的是在创作吗?

当 AI 音乐公司 Suno 的 CEO 说「大多数人不喜欢花时间创作音乐」时,他可能忘记了一个重要的问题:

创作的意义到底是什么?

斯坦福大学音乐与计算机科学副教授 Ge Wang 对此提出了尖锐的质疑。

他认为,这种观点不仅暴露了对人类创作动机的误解,更反映出对 AI 技术潜力想象力的缺失。

创作的直升机式捷径?

Ge Wang 用了一个生动的比喻:Suno 的做法就像告诉登山者「爬山很累很难受,不如坐直升机上山顶吧!」

然后开始卖直升机票。

这种思维模式把 AI 简单地定位为「省时省力的工具」,完全忽视了一个核心问题:

如果艺术的意义恰恰在于亲手创作的过程呢?

许多音乐家在练习室花费的时间远超舞台表演,游戏玩家主动选择挑战高难度游戏,登山者不惧艰辛继续攀登。

这些看似「不愉快」的过程,恰恰构成了活动的意义和价值。

当我们谈论 AI 创作,我们在谈论什么?

斯坦福一位学生 Matt 的作品给出了有趣的答案。

他开发了一个名为「auto-rizz.ck」的项目:

这个 AI 程序唯一的功能就是检测「诱人的眼神」并播放俗气的萨克斯音乐。

看似无厘头的项目背后,对应着Matt 的深刻思考:

「我们很容易陷入『做什么都要有价值』的思维定式。但追求这种教条,我们就忘记了仅仅因为美而创造美的事物,仅仅因为有趣而做有趣的事情。」

创作的过程:泥潭还是宝藏?

CCRMA 博士生 Nick Shaheed 提出:

「对很多艺术家来说,创作过程和作品本身是一体的」。

创作并非如电影《莫扎特传》中展现的那样,灵感一来就能完整呈现。

相反,它始于一个简单的想法,然后通过尝试、实现、调整等一系列「看似困难的过程」,最终塑造出作品。

Nick 强调:

「如果没有这个创作过程,最终的结果会很不一样,而且可能会更糟」。

智能的代价

Ge Wang 指出,像 Suno 这样的公司本质上在推动一种基于被动消费的美学经济。他们的核心利益在于:

-

引导人们远离主动创作

-

构建一个追求「零摩擦」的智能和便利系统

-

降低创作和想象的门槛

但问题是:当我们习惯了这种便利,哪些能力会随之萎缩?

而生活在一个完全无摩擦的世界里,最大的风险可能是文化和个人的停滞不前。

未来空间

Ge Wang 并不完全反对生成式 AI。他说:「我都不确定『AI 创作艺术』究竟是什么意思,我甚至都不完全理解『人类创作艺术』」。

但他坚持:我们必须为人类保留「大量劳动、不愉快、不合逻辑地表达自我」的空间。

当他看向刚满一岁的女儿,他希望她能:

「学会欣赏甚至拥抱学习过程中的困难、困惑和挫折,因为这些都是创意表达中不可或缺的部分——无论是否有 AI 的参与」。

当生成式AI 变得似乎无所不能,我们需要面对的一个问题将是:「我们到底想从人工智能那里得到什么?」

试着问问自己:

上一次感受到创作时内心的悸动,是什么时候?

上一次品味到突破瓶颈、恍然大悟的喜悦,是什么时候?

在经历过数个深夜反复尝试,却依旧未果时,又是什么样的绝望?

而如果没有了这些悸动、喜悦、痛苦和绝望,艺术还能继续往前走多远呢?

Suno 的音乐很好听,且将会变得更好听,但我想,它很难会带给我感动。

虽然我害怕失眠,但我更怕的,是就此失去在深夜失眠时想要看见星星的感觉。

(文:AGI Hunt)