没量产的固态电池,周期性的产业狂欢。

作者|张麟

编辑|王博

每年的第一季度,都是固态电池消息频发的时期,这似乎已经形成了一种“行业惯例”。

4月23日,上海车展的第一天,长安汽车亮相了“金钟罩”全固态电池,宣称拥有400Wh/kg的能量密度和“提升70%”的安全性。

不仅是长安汽车,4月10日晚,上汽集团总裁贾健旭透露,上汽新一代固态电池将于2025年底在全新MG4上量产应用;2027年上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。

资本市场也出现了关联性的波动。4月15日,固态电池概念逆势走强,领湃科技、金龙羽、有研新材、力王股份、瑞泰新材、丰元股份等均出现大涨。

这种变化几乎是固态电池产业每年第一季度的“保留节目”,同样的企业表态,同样的车展宣传,同样的股票猛涨。

不同的是,行业各方预计的固态电池量产时间越来越近了。

例如,在2023年的广州车展上,长安汽车的规划是到2030年推出液态、半固态、固态等8款自研电芯,形成不低于150GWh的电池产能。

彼时,业内对固态电池量产的时间节点的乐观估计,也在2030年。但如今这个时间节点已经被提前至2027年甚至更早的时候。

但有人说谎了。

一些企业仍在大力宣传“半固态电池”这个本身就有争议的产品,另一些推进全固态电池的厂商,公布的电池性跨度极大,有些产品的能量密度已经超过了700Wh/kg,有些则仅仅300Wh/kg左右。

这说明,固态电池究竟该怎么造,厂商是不清楚的。

而在安全性方面,厂商在宣传固态电池时几乎不会做出任何保证,“安全性提升XX%”的描述没有任何可信赖的参照物和测试体系,甚至比宣传传统的动力电池时还要保守。

就固态电池本身来说,其合理的商业化能量密度、实际工况下的安全性,都没有被任何大规模系统的、有效的实验所证实。

而这些问题,都将会在第一批固态电池上车后逐渐暴露。

1.未经验证的安全性

国家消防救援局数据显示,2024年1月—10月,全国接报电动汽车火灾2105起,虽然这个数字和2023年基本持平,且超过3000万辆的新能源汽车保有量,让两千余起火灾看起来也并不太多。但消费者仍对新能源汽车起火十分忌惮和恐惧。

原因在于,一般情况下新能源汽车起火即为动力电池起火,因为锂电池的化学特性,其燃烧过程迅速且难以扑灭,这给驾乘人员造成了生命威胁。

2024年11月22日,国家消防救援局消防监督司一级指挥长王天瑞就在例行发布会上就公开表示,近几年来新能源火灾中,有两点突出的矛盾:第一,锂电池的热失控不可避免;第二,灭火救援的难题还没有有效解决。

所以固态电池独特的安全性开始被人们捧上神坛。消费者希望当固态电池量产装车后,能彻底杜绝新能源汽车起火、爆炸和自燃的情况。

但这是不可能的。

固态电池采用的固态电解质,确实在一定程度上提高电池的本征安全,其不易挥发,分解温度更高且能有效缓解锂枝晶带来的副作用。

目前主流的固态电解质研发路线主要包括硫化物、氧化物和聚合物三种,其中硫化物电解质分解温度接近200℃,聚合物在200℃-400℃之间,氧化物则可以超过1000℃。相比之下,目前常用的六氟磷酸锂电解液分解温度仅约80℃。

这表明固态电解质能大幅提升电池热管理系统的容错度,能让电池在不发生内外部损伤的情况下,承受更多的热量堆积而不发生材料的结构性破坏。

但并不意味着固态电池不可燃。如果固态电池中的电解质、负极材料与空气之间发生不当的直接接触,同样会引发剧烈的能量释放和电池热失控。

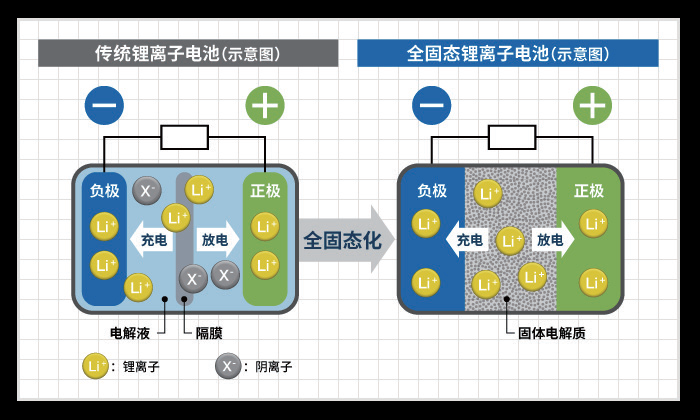

传统液态锂离子电池和全固态锂离子电池对比示意图,图片来源:电子产品世界

比如2022年发表在ACS Nano上的论文《硫化物固态电解质与氧化物正极的热稳定性》中,不仅证实了在适当条件下硫化物电解质可燃,还明确说明了氧化物电解质的常用材料LAGP和LATP,与金属锂有很高的反应性,表现出明显火焰,释放大量的热。

而这种情况一般伴随着严重的内部短路或外部损伤。论文《Are solid-state batteries safer than lithium-ion batteries?》中提到,如果电池发生短路故障,固态电池和传统锂离子电池的放热量几乎相同;如果固态电解质发生机械故障,致使负极材料直接接触氧气,其热量释放可能是巨大的。

除了燃烧,目前最被看好的硫化物电解质路线还存在生产过程中和热失控后释放有毒气体的情况。

硫化物电解质被水解会产生剧毒的硫化氢气体,而这个水解过程非常容易发生,直接暴露在空气中就能反应。这带来了两个问题,一是生产制造过程中,供应商必须打造绝对干燥车间,否则容易造成生产事故。

二是硫化物电解质热值较高,如果固态电池发生破损、过热或燃烧等情况,由于不能遇水,其几乎无法通过常规消防手段来进行扑救,有毒气体的泄露也将扩大事故影响面积。

最关键的是,论文《硫化物固态电解质与氧化物正极的热稳定性》中提出,目前产业界对硫化物电解质的研究较少,没有考虑到其自我分解、热化学反应的热力学和动力学因素以及有效的改进方法,硫化物电解质固态电池的安全评估一直无法有效展开。

也就是说,如果未来的某一天,一辆搭载固态电池的新能源汽车发生了比较严重的交通事故或意外,电池包受损,那这两车很有可能同样会起火燃烧,而且更不容易被控制和扑灭。

此外,4月14日工信部对外发布的GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中,多次提到了对动力电池不起火、不爆炸的要求:外部触发热扩散后,不起火、不爆炸,烟气不对乘员造成伤害;300次快充循环后进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸。该标准将在2026年7月1日起执行。

就固态电池目前的技术路径和安全性系统测试情况来看,达到国家标准或许是量产前首先要解决的问题。

2.飘忽不定的能量密度

固态电池的能量密度是其被捧上神坛的另外一个原因,而这种现象背后的底层逻辑依然是里程焦虑。

中国的新能源汽车市场已经发展了十年,新能源汽车的续航里程大大提升。艾瑞咨询的相关报告显示,2020年中国纯电新能源汽车的平均续航里程为382.4km,平均动力电池容量为48.4kWh。而今天已经有相当一部分纯电车型的CLTC续航里程超过了700km。

但这仍然无法满足消费者的需求,普遍的续航里程虚标让消费者产生了对目前锂电池的不信任感,以及对固态电池的无限憧憬和渴望。

目前一般认为,传统的三元锂材料体系的动力电池,能量密度约300Wh/kg左右,且现在的产品已经逼近极限。而固态电池的能量密度能够超过500Wh/kg,并且还有继续提高的空间。

产业界对固态电池能量密度的认知也在不断更新,比如在2021年,被誉为中国锂电池之父的陈立泉院士就曾表示,固态电池的能量密度将在300—450Wh/kg。现在来看,各个厂商公布的产品性能已经远远超过了这个范围。

最高的当属太蓝新能源在2024年4月发布的,能量密度高达720Wh/kg的固态电池。除此之外,2024年底奇瑞宣布其自研固态电池能量密度超600Wh/kg。同一时期广汽也宣布了其固态电池的发展进度,但能量密度为350Wh/kg。

4月23日,长安汽车在上海车展上公布了“金钟罩”固态电池,能量密度为400Wh/kg。而国轩高科计划于5月17日发布能量密度为300Wh/kg的高安全固态电池。

可以发现,目前各厂商宣传的固态电池能量密度五花八门,范围极广,从300Wh/kg-720Wh/kg都可能会量产。

为什么固态电池的能量密度差距这么大?

需要说明的是,目前锂电池正极材料体系已经相当成熟,负极材料才是影响电池能量密度的关键因素。

例如松下的2170电池由高镍三元正极和石墨负极组成体系,单个电芯容量为5Ah,工作电压在3.6V,重量在70g,单体能量密度为257.14Wh/kg。但其4680电池中,负极升级为了硅碳材料,单个电芯容量为跃升至30Ah,即使重量增加到了350g,但单体能量密度却高达308.57Wh/kg。

固态电池也是如此,由于采用了固态电解质,无需考虑隔膜耐压的情况及负极材料与电解液/质的反应,因此可以放开手脚采用容量更大的材料充当负极,这才是固态电池能量密度大幅提升的根本原因。

但负极究竟用什么材料,目前业界存在争议。比如太蓝新能源的720Wh/kg的固态电池,据称采用了复合锂金属基材料作为负极,使得能量密度大幅提升。

其他厂商则很少采用锂金属负极材料的,其中有技术原因,也有研发方向的原因,由于固态电解质与正负极材料之间的“固-固”接触天然存在较高的界面阻抗,会限制锂金属电池体系的能量密度和功率密度的容易受到限制,是否必须用锂金属做负极业内看法不一。

因此未来几年当固态电池刚刚上车的时候,消费者也有很大概率用不到锂金属材料体系的固态电池。

非锂金属材料的固态电池能给车辆的续航带来怎样的提升?

目前大部分车企宣传的固态电池能量密度都在400Wh/kg以下,这里取非锂金属材料的固态电池350Wh/kg能量密度为平均值,将其与目前市场上较为先进的传统动力电池进行对比。

比如比较顶尖的宁德时代麒麟电池,其能量密度为255Wh/kg,根据工信部数据,小米SU7 Max配备的101kWh麒麟电池的重量为654.8公斤。在电池重量不变的情况下,如果采用固态电池,整个电池包的容量将比之前的增加62kWh。

新能源车型目录,图片来源:工信部

根据懂车帝、AutoLab等媒体测评,小米SU7 Max高速状态下续航达成率为76%-79%,即615-640km。如果换上固态电池,高速工况的续航里程将达到约1006km。

这是一个诱人的数字,但不一定所有人都会为此买单。

3.金钱的代价

能量密度的提升往往伴随着成本的急剧提高,这是动力电池产业的铁律,固态电池也不能例外。

根据《中国汽车报》、高工锂电等相关报道和产业数据,三元锂电池和磷酸铁锂电池的报价虽然会随着市场供需状态而波动,但三元锂电池始终比磷酸铁锂电池成本高出10%-30%。

这种成本更高的情况会在固态电池上展现的更加彻底。

首先在原材料方面,固态电池和目前的锂电池材料体系相差过大,原材料不仅价格昂贵,同时也缺乏稳定的材料供应商。

根据电池中国网的数据,三元NCM811普通动力型正极材料4月11日均价为14.73万元/吨,同期动力性磷酸铁锂正极材料均价为3.29万元/吨、高端天然石墨负极材料均价为4.925万元/吨、六氟磷酸锂均价5.835万元/吨。

这种材料体系下,一块100kWh左右的动力电池,车企的拿货价也要在15万元左右。

对比之下最受追捧的硫化物固态电池路线的电解质硫化锂,盖德化工网某厂商报价高达100万元/吨,是目前常用的六氟磷酸锂电解液的17倍。

硫化锂报价,图片来源:盖德化工网

锂金属负极也是如此,根据上海有色网的数据,4月18日电池级金属锂的报价为62万元/吨,是高端天然石墨的12.4倍。

也就是说,即使沿用现在三元锂正极材料不变,一枚搭载了金属锂负极和硫化物电解质的固态电池,光材料成本就已经提升了数倍甚至数十倍。

而成本提升的路径不只有材料,还有生产工艺和产线的重置。

相比于现在的动力电池,固态电池的制造过程增加了干法混合、干法涂布、电解质热复合、胶框印刷、无隔膜叠片、高压化成分容等等工序。固态电池装备供应商高能数造曾表示,如果要在现有的动力电池产线上做出改进,以生产固态电池,则60%以上的设备都需要调整。

清陶能源的判断则更为极端,这个数字变成了70%,几乎要重新搭建产线。这些工艺的改进和产线的更新,都是固态电池的制造成本,也都会最终转移到消费者身上。

2024年底,高工锂电研究院在年会上表示,2021-2024年,中国固态电池行业投扩产规划金额已经超过了2000亿元,但从产能来看,固态电池已有产能仅为15GWh左右。

作为对比,宁德时代一家供应商目前拥有的锂电池产能就高达676GWh,另有219GWh产能正在建设中。

这意味着,过低的产能、复杂的工艺和高昂的成本,都会让固态电池短期内无法通过大规模量产和应用来摊薄成本,其最初可能只会搭载到限量款车型上,用以实现交付。

而真正让普通消费者也能享用固态电池的日子,可能还在很远很远的未来。

参考资料:

《Thermal Stability between Sulfide Solid Electrolytes and Oxide Cathode》

作者:Shuo Wang,Yujing Wu,Tenghuan Ma,Liquan Chen,Hong Li,Fan Wu.

《Are solid-state batteries safer than lithium-ion batteries?》

作者:Bates, AM (Bates, Alex M.) et al.

(封面图来源:AI工具生成)

(文:甲子光年)