在人工智能与机器人技术飞速发展的今天,视觉、语音交互等能力已逐渐成熟,但触觉感知的缺失始终是机器人迈向“类人化”的关键瓶颈。

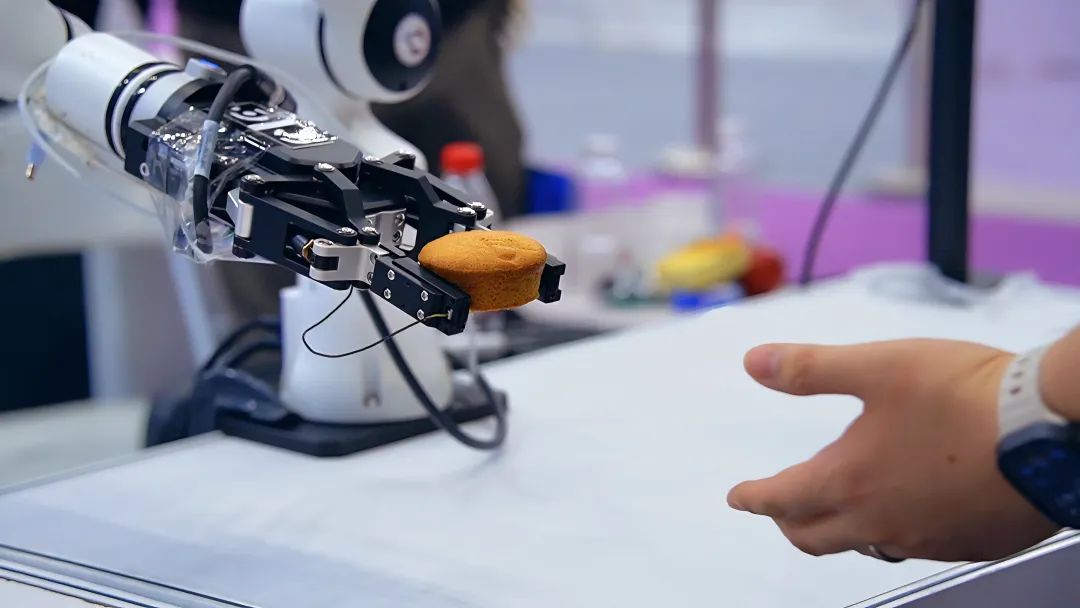

如何让机器人像人类一样感知物体的重量、纹理、形状,甚至实现类似插拔网线、拿起一杯水不洒出的精细操作?他山科技以其独特的“感控一体”触觉技术,给出了自己的答案,这家公司正通过“指尖”的革新,重新定义机器人执行任务的边界。

在最近的2025人形机器人与具身智能产业大会上,机器人大讲堂采访到他山科技CEO、联合创始人马扬,详细聊了聊这家企业的触觉创新技术。

▍触觉技术的范式突破

在他山科技看来,触觉技术的价值,不在于数据量的多少,而在于能否将数据转化为精准的动作指令。为此,他山科技尝试通过这种“感控一体”的新触觉架构,为机器人装上了一双真正的“智能手”。

在机器人技术应用领域,触觉感知曾长期停留在“感知即终点”的阶段。然而,他山科技CEO、联合创始人马扬在机器人大讲堂的采访中明确指出:“触觉的核心价值不止在在于采集数据,而更多在于闭环执行。”这一观点颠覆了传统认知,将触觉技术的使命从感知到与客观世界交互。

过去,触觉传感器多用于采集接触力、纹理等数据,但在机器人等实体的实际执行中,单一感知与动作的割裂常导致操作失败率非常高。在他山科技看来,机器人灵巧手的指尖传感器不仅是可以实现感知,同时可以帮助灵巧手在边缘端可以实现协同控制。他山科技的核心创新,便在于尝试将触觉从单纯的数据采集升级为闭环执行系统,因此当传统的触觉传感器多停留在采集压力、温度等数据的阶段,而他山科技创新性地提出并落地了“感控一体”的概念。

他山科技的这种“感控一体”的指尖单元设计,主要将触觉感知与执行控制层面实现了深度融合,用触觉“赋能”动作控制,这一设计理念颠覆了行业对触觉的认知,但最终实现的效果异常明显。例如,搭载他山科技触觉系统的灵巧手在抓取物体时,指尖不仅实时感知三维力的变化,还能动态调整抓握力度,甚至做出模拟人类“轻轻放下”的精细动作。

马扬提到:“执行闭环的关键,是让边缘端(如指尖)具备自主决策能力,而非依赖脑端。”这种分布式智能大幅提升了响应速度,将成功率从“偶然”推向“必然”。例如,在抓取物体时,系统需实时感知接触面的压力分布,并通过边缘端计算快速调整抓握力度,这种“感知-决策-执行”的闭环,让机器人具备了接近人类手指的灵活性与可靠性,确保成功率朝着100%不断靠近。

▍从洗衣房到汽车工厂的触觉革命

技术落地的价值,往往藏在最朴素的场景中,技术理念从提出到实际落地,必然需要大量的落地实践。当结合了他山科技尖端触觉感知技术的云迹科技复合多态机器人”UP”亮相时,已经揭示了触觉技术的商业化密码:技术只有融入场景才能创造价值,才能挖掘并解决“最后一厘米”的痛点。

在酒店行业,不少连锁酒店旗下的自助洗衣房都长期面临“空占率高”的难题。用户将衣物放入洗衣机后,若未及时取出,后续用户无法使用设备。企业试图用机器人破局,但传统机器人依赖视觉定位,衣物形态多变,抓取时易滑落或缠绕,导致该问题长期无法得到有效解决。

而他山科技与云迹合作的机器人却突破了这一难题。机器人通过触觉感知,目前已经能精准抓取衣物并完成打包、搬运,甚至将洗好的衣物送至客房,在酒店场景下实现了任务执行的闭环。这背后就得益于带有他山科技触觉感知能力的末端执行器,能通过指尖实时三维力感知,让机器人实时判断衣物材质、重量分布,并动态调整抓取策略,最终实现了这一任务。

除了酒店服务场景,工业场景的需求更为严苛。在汽车生产线中,机器人往往还面对需要从塑料袋中取出精密零部件等任务,传统方案依赖固定轨迹的机械臂,难以处理复杂的柔性操作。他山科技通过多指协同,在抓取物品瞬间做到实时感知,动态调整抓取策略,将破损率降大幅极低,还能感知包装的褶皱与阻力,让机器人的柔性抓取成功率进一步跃升。正如马扬提到:“工业场景不追求泛化能力,但要求极致的成功率,而高感知触觉是实现目标的唯一路径。”

▍边缘端芯片与多传感器协同的无穷潜力

可以发现,无论是服务业的柔性需求,还是工业的精度挑战,触觉技术正在打通机器人落地的“最后一厘米”。这背后其实也是技术方案与路径的全新探索:当原先行业沉迷于视觉与激光雷达构建的“虚拟世界”时,他山科技选择回归触觉的“物理本质”。因为他山注意到,视觉技术擅长宏观场景建模,但在微观操作中,其局限性暴露无遗。例如,插网线时,人类依赖“咔嗒”触感确认成功,而视觉系统难以捕捉接口内部的微小形变。此外,视觉方案依赖高算力模型处理海量数据,易引发延迟与能耗问题。

他山科技希望触觉感知的能力可以真正做到通过指尖力反馈,实时监测插拔过程的切向力变化,精准判断连接状态。在此过程中,触觉的实时性要求,倒逼他山科技在芯片与架构上实现突破。触觉数据的处理若依赖云端或中央处理器,延迟将导致执行失败。他山科技的触觉野心,因此最终凝结为一颗颗拇指大小的芯片——这也是其技术护城河的核心。

马扬坦言,在原先,市场上的芯片普遍无法满足高精度、低延迟的触觉需求。为此,他山科技决心突破,自主研发数模混合AI触感芯片,将模拟信号处理与数字计算集成在指尖的微型单元中,通过边缘端芯片将数据处理“本地化”,在指尖完成信号滤波、力反馈计算等任务,最终可以将事件结果上传至中央处理器,这种做法最终证明了可行性,并且诞生出了意料之外的用途。

得益于采用“边缘-中心”协同架构,他山科技的芯片支持多通道同步工作,可同时处理压力、接近觉等多模态信号,使触觉系统的响应速度进一步提升,同时功耗降低。马扬对我们解释道:“我们的芯片像一个小型自治系统,每个指尖独立处理数据,再通过分布式架构协同决策。这种设计不仅降低了主处理器的负荷,还避免了网络传输中的卡顿风险。”

他山科技的另一项创新是算法层面的多传感器协同机制。这种“分布式行权网络及算法模式”设计能做到每颗芯片既是数据节点,也是决策节点,通过自主路由协议实现多芯片协同。以18自由度的灵巧手为例,18个含指尖、指腹、手掌等多传感器构成分布式网络,抓取物体时,每个传感器的芯片实时交换数据,共同决策最佳握持方案。这就如同“盲人摸象”后的集体决策,通过触觉信息的拼接,机器人能准确判断物体的重心与形状。

这种去中心化的架构,突破了传统主从式系统的瓶颈,即使面对高自由度灵巧手,也可以实现强协同效率,最终让系统降低对中央算力的依赖,在复杂环境中依然保持稳定。例如,拧瓶盖任务被拆分为抓取瓶身、旋转瓶盖、倾倒液体三个子任务,每个子任务由边缘端自主完成,中央处理器仅需校验关键节点。这种模式使系统算力需求降低90%,为低成本、低功耗机器人普及奠定基础。边缘计算与分布式协同,也让他山科技的触觉方案兼具速度与鲁棒性,这正是工业级应用的核心竞争力。

▍触觉技术的双轨渗透

当然,技术突破只是起点,规模化落地才是终极考验。他山科技的市场战略清晰,目前通过场景倒逼研发的策略,并以工业场景验证技术,以服务场景打开规模,走出一条独特的技术产品化路径。

汽车等传统工业领域对成功率的苛刻要求,成为他山技术的最佳试验场。目前,其触觉感知技术已应用于各类工业企业,包括为国内外知名车企提供尾门脚踢传感器、隐藏式门把手、智能表面等场景,市场增量明显。机器人领域更是其近年来的战略重心,2025年,他山科技触觉传感器出货量预计同比增长10倍以上,涵盖灵巧手、机械臂、人形机器人、服务机器人等多领域,合作伙伴包括因时、强脑、灵心巧手、灵巧智能、云迹等产业链头部企业。马扬对我们解释道:“工业客户愿意为稳定性付费,但需求高度定制化。我们提供硬件模组与算法支持,能帮助客户快速部署,在特定场景中做到极致,自然能覆盖更多需求,从而打造了新增长引擎。”

除了与客户的积极协同,马扬也直言,触觉技术的未来,不仅是传感器的升级,也是算法模型、材料、与跨学科生态的全面进化。触觉技术的下一次飞跃,或将由算法模型与材料科学革命共同推动,需要跨模态感知的协同创新。

▍结语:机器人“觉醒”的最后一环

他山科技的故事,折射出中国机器人产业的独特进化路径:从核心硬件突破,到场景化落地,再到生态共建。而触觉技术的成熟,已经成为机器人连接物理与数字世界最重要的第二感官,让机器人从执行固定程序的工具进化为能感知环境、自主决策的智能体。正如马扬所言:“人工智能的终极目标是模仿人,再超越人。而触觉,正是让机器无限接近人类的关键一步。”

从酒店洗衣房到汽车产线,从自研芯片到材料革命,他山科技的触觉征程也印证了一个真理:技术的终极价值,不在于炫酷的展示,而在于沉默地解决真实问题。当行业热议通用人工智能时,他山科技选择深耕触觉这一微观领域,用更高的成功率定义可靠性,用边缘智能重构执行范式。或许,这才是中国硬科技创新的典型样本:在细分领域做到极致,自然能撬动万亿市场。

在工业4.0与服务业智能化的浪潮中,他山科技的触觉方案或许正在开启一个新时代:那时,机器人不仅能“看见”和“听见”,还将真正“触摸”并理解这个世界,朝着通用智能体持续进化。

(文:机器人大讲堂)