那些叶片连缀起来,是茂盛的藤条。

作者|史中

文章来源|浅黑科技

赛博世界维修工

“如果把记忆能力从你的大脑抽掉。”

对面的男人对我说。

“你听到的每一句话,都像是我和你说的第一句话。”

对面的男人对我说。

“你如何完成这场谈话,得到你想要的信息?”

对面的男人对我说。

“或者你会觉得。”

“这样的自己。”

“有智能吗?”

男人站起身来,兀自拉开窗户,车流猛地把人间嘈杂灌入我耳朵。刺眼的阳光像发条,把记忆碎片连缀起来。

“我”又回到了我的躯壳里,仿佛刚经历了一个轻描淡写的奇迹。

眼前的男人叫张福。

他的身份很多。

在技术人看来,他是一个飞檐走壁的黑客大神;

在投资人看来,他是被寄予厚望的明星企业“青藤云安全”创始人;

在政府、金融、能源等等机要单位看来,他是能在赛博世界里巧妙埋设地雷和引信,把进犯之敌炸得血肉模糊的指挥官。

但在我看来,那些都是幻象,他的真实身份是一个“赛博世界维修工”。

张福的野望,是用脑袋楔钉子,不断对赛博世界里的顶级难题锤锤打打。

每搞定一个疑难杂症,就需要潜入赛博世界的更深处,而每次潜入更深,就会牵出更大的疑难杂症。

于是,这些年他锻造出一屋子奇巧的工具、设备、武器、系统,并用一套宏大的世界观把它们连接起来。

堪称《禅与赛博世界维修艺术》。

最近三个月,张福消失了。

重现人间时,他带回来一位新朋友——AI 侦探。

这位侦探坐镇赛博空间,能察觉到最细微的不对劲;

从这个小小的“种子”开始,生长出一条推理的藤条;

藤条在黑暗中蜿蜒,绘制出黑客每一次手的触摸,脚的进退;

然后它优雅地点亮聚光灯,缓缓移动,用黑漆漆的炮口对准入侵黑客的脑门,炮决。

整个过程不需要人类脏手。。。

把只存在于科幻小说里的设定带到现实,固然无比震撼。

但更让我十倍震撼的,是如张福所暗示的那样:

这位 AI 侦探并非像人类那样拥有记忆,它只能理解“当下”,却用凶狠的方法把无数个“当下”叠为一处,让时间和空间挤进同一张地图,令凶手显形。

“你是怎么做到的?”我探身问。

“在那件事发生之前,我也不确定自己能做到。”他说。

张福

1.那件事

2025 年 1 月,张福正在低谷徘徊。

他并不讳言自己的无助。因为那段时间,这是很多人的情绪体验:

大洋对岸贸易战威逼,脚下经济承压。此时花出去一块钱不知何时候能挣回来,于是三百六十行都惶恐地捂紧腰包。

网络安全的预算,首当其冲被砍得血肉模糊。

很多企业干脆把网络安全产品看作“灭火器”。国家要求我有,我不得不买,但我要挑最便宜的买,最好是拼多多上按价格排序。。。

那,他们就不怕网络空间失火吗?

怕,但他们仍然要买最便宜的。

究其原因,来自一个“思想钢印”:中国技术干不过美国技术。

“中国的网络安全产品,有一个算一个,不管贵贱,真要是被鹰酱攻进来,没一个能挡住。既然横竖挡不住,我花那个冤枉钱干啥?说难听点儿,有钱不如去庙里捐点香火,保佑黑客不要来我家。”

这是很多人脑袋里的实话。

但作为技术专家,张福非常确信,中国技术不仅没这么不堪,反而很强。

至少他自己的青藤云安全创造的一整套网络防御机甲,性能就和美国顶尖公司的不分伯仲,甚至在某些地方有所超越,硬碰硬绝不会落下风。

真正拉开差距的是人:

在美国,有强大的人才体系,培养了很多会开机甲的老师傅;

在中国,能把这些机甲开好的师傅少之又少。很多时候,一部高达被生生开成了挖掘机。

于是大家抱怨中国造不出高达,只能造出挖掘机。

这就全拧巴了呀!

可人才培养是一个漫长的历史过程,少则十年,多则五十年,急有什么用?

张福眼看着美国的网络安全公司估值不断突破新高,中国网络安全公司的估值不断突破新低,心里五味杂陈。他陷入了深深的自我怀疑,难道自己的一生,就这样无解了吗?

深夜失眠望着天花板,他真想把自己冷冻起来,穿越到半个世纪后的中国再施展一番。

痴人偶尔被历史眷顾。在至暗的河流上孤舟漂流,身下的潮水却猛然抬起:张福没有穿越到未来,未来穿越到了他身边。

DeepSeek横空出世。

现在回望,恐怕也没人能说清,DeepSeek那滚动的字轴中究竟夹带了什么魔法,一夜之间,能把人们的思想钢印全部碾碎:“中国技术打不过美国技术”这个论断不再天然正确,甚至非常可疑。

在各大企业中,由上而下形成了运动式风潮:紧急为国产 AI 寻找战场。

从张福的角度看,那个无解的问题豁然出现转机:

既然能开机甲的师傅太少,为什么我不能训练一个 AI 老师傅去驾驶机甲?!

春节假期,不眠不休测试了 DeepSeek R1 模型,张福已经难以抑制自己心脏的狂跳:

第一,R1 的推理能力超强,它极有希望胜任这个 AI 老师傅的角色。

第二,R1 是开源免费的。它的运行开销只剩硬件成本和电力,比闭源模型的订阅费用要便宜得多得多。这意味着,大部分企业的安全预算可以承受。

第三,R1 是中国模型。一个用来保卫家国的安全系统,必须也只能 Made in China。

张福有强烈的直觉:在如此性感的机会面前,多迟疑一秒都可能有巨大的变数。

他拉出了青藤 700 多人的大名单,从中点选了最精锐的十几个技术带头人,喊到会议室,把自己的一整套设想详细讲给大家。

末了,说了三句话:

未来几个月,我们不是去做实验,也不是去写论文,而是要做出一个真实的产品,一个历史上没人做出过的“AI 侦探”。

能坐在这个屋里的都是技术大拿,所以我要的不是你们的技术,而是你们把全部精力投入进来。

我话说在前面了,如果有人觉得不合适,可以回去继续原来的工作了。

然后,张福跟每一个伙计单独确认。

没人选择退出。

一场“玩儿命”的封闭开发就此上路。

2.“没有记忆的侦探”

张福的直觉是对的:这条路上有别人。

就在封闭开发刚开始时,另一个中国 AI 工具—— Manus ——点燃了舆论。

它被称为“AI智能体”,相比“对话AI”,它可以做*更复杂的工作*,例如开发小游戏,筛选简历,制定旅行计划,批量回复邮件。

它干活儿时,每一步都在屏幕上显示,窗口自己运动,像有一个幽灵帮你操作电脑。

这和张福的设想非常类似,只不过 Manus 让智能体做各种日常工作,而张福(暂时)只让智能体做“侦查”。

团队决定测试一下 Manus。

一切先进的技术皆与魔法无异。但把魔法拆解成零件,也就没那么神秘了。

粗糙理解:智能体的魔法就是把一团乱麻的难题拆成一次次的“大模型独立思考”。

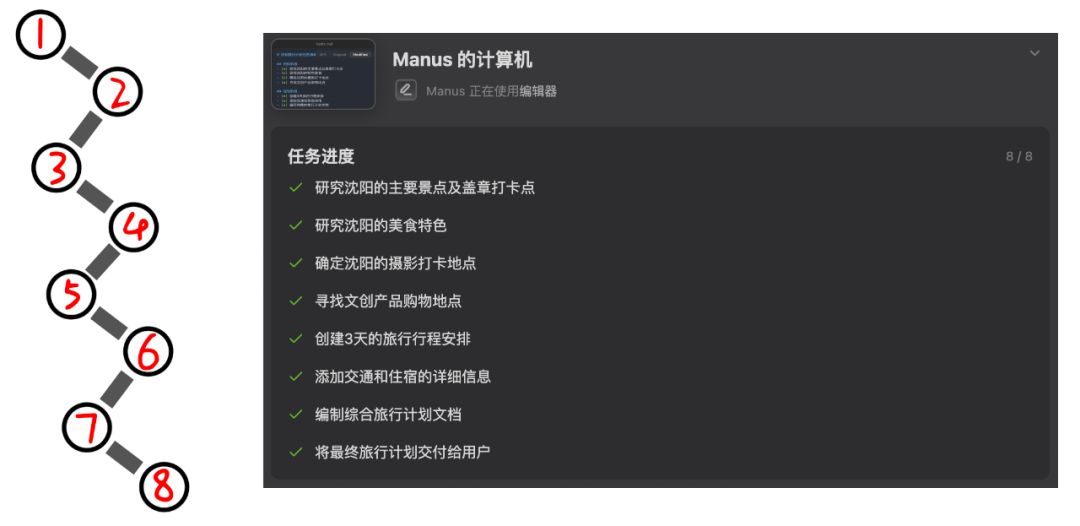

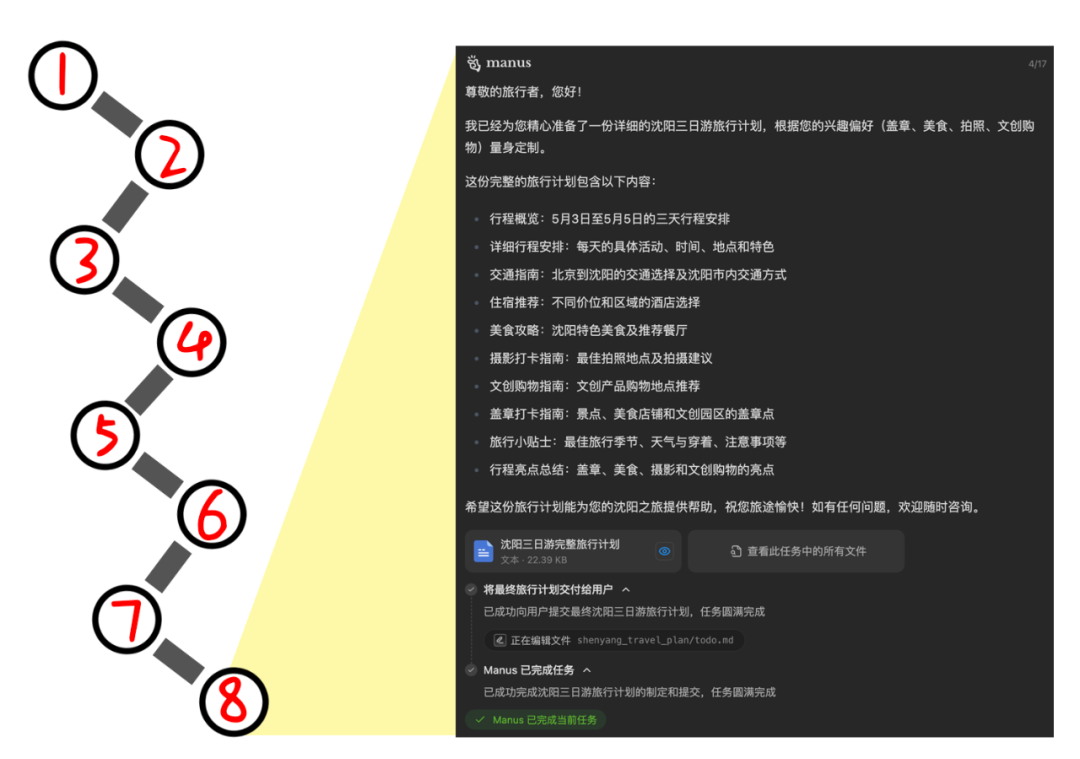

例如,你的要求是:制定一个3天的沈阳旅行计划。

拆解后的操作如下:

1)大模型会思考一个总体规划,也就是把这个任务分为 8 个具体步骤。如下图所示:

2)大模型按顺序思考步骤 1 ~ 步骤 8。思考到步骤 8 的时候,得出的结果,就是整个任务的最终结果。

注意,之所以说“独立思考”,是因为大模型的每一步思考真的是*独立*的。

为了后文更易理解,这里插播一组(很多人都不知道的)大模型基本原理:

1)大模型的本质仅仅是一台“输入-输出”的机器。

你给它输入一段文字,它就会吐出一段文字。

这段文字可以是人类语言、代码、指令,但只能是一段文字。

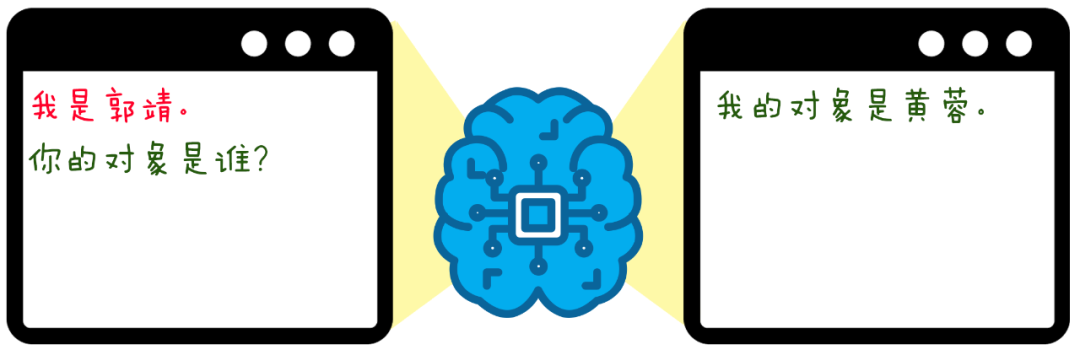

2)大模型是没有记忆的。

它不会记得你“上次”给它输入了什么,只会根据这次的输入来决定输出。

如果你想让它在上次的基础上进一步思考,就必须把上次的输出结果先回填到这一次的输入窗口中,再续上这次的输入。

通过这样的方式,让大模型*假装*有记忆力。

3)大模型思考耗费的计算力和上下文长度的平方成正比。

也就是说,受制于计算力,窗口的大小必须严格控制在一个数值。一般会限定在 64k Token。

可以粗糙理解为:输入+输出不能超过 64000 个词。

这里,一个根本的限制出现了:

你不能无限地把之前 N 步的结果回填到大模型的输入窗口中。

思考的步骤越多,意味着在后面的步骤你要一次性填入的旧信息就越多。肯定会有一刻,出现“输入超出 64k Token”的情况。由此,你必须截断更早的信息。

可信息不全,模型就会“胡说八道”,智能体就会“胡作非为”,偏离预定航道。

这也意味着,在目前的技术条件下,智能体只能完成“有限复杂的任务”。

那么这个“限”是多少呢?

以 Manus 为例,它能良好完成的任务,总思考不能超过 20 步,对应总 Token 处理量在 20 万 ~ 70 万。

张福测算出这个数字时,心里踩空了一下。

要完成一次标准的网络入侵调查,至少需要思考 2000 步,多的能到 8000 步,等效于 2000 万 ~ 1 亿 Token。相当于 Manus 处理极限的 100 倍还多。

况且,在这 2000 步中的很多步,都需要阅读大量数据。

例如:为了摸排一个线索,同时翻看 1000 条安全日志再正常不过了。

可日志是设计给人看的,每一条都很详尽,64k 的 AI 窗口只能塞下一两百条日志。。。

只 1 步就打爆了模型的上下文窗口,这种情况下还要走 2000 步,怎么可能?

AI 没有记忆,这是个既定事实。只有把最核心的信息提炼出来,一句废话都不留,才有希望在一个 64k 窗口里塞进之前成百上千步的核心信息。

张福冷静地对我说。

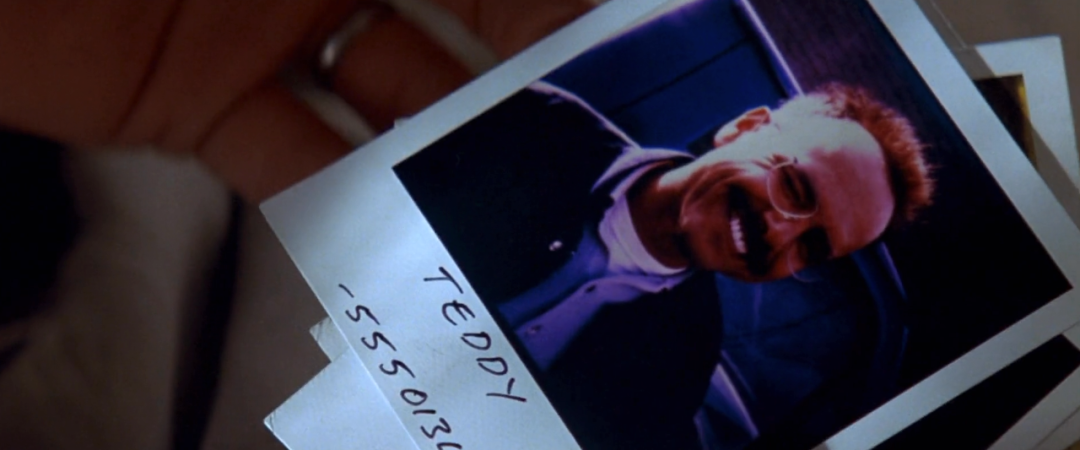

听到这,我脑海里突然闪现出一部电影。

那是 25 年前导演诺兰的成名作《记忆碎片》。

主角兰纳德的妻子被杀,他在和凶手搏斗的过程中脑部受伤,患上了“短期记忆丧失症”。

每隔 10 分钟,他的记忆就会清空一次。但他却要凭着这样的脑袋去侦查案件,为亡妻复仇。

兰纳德选择的方法,和张福所述的一样。

他在墙上贴了一张巨大的关系图。每次在记忆清空前,他就把获得的关键信息用拍立得拍下来,贴在关系图上。

这样,当他大脑被迫重启时,就会立刻看到眼前这张图,明白了自己之前的进度。

每个“记忆周期”,他都先用最短的时间温习前面的信息,并用剩余的时间在此基础上继续调查,最后把新信息填在图上。

如此循环。

这还不够癫,兰纳德自制了纹身笔,把最核心的信息纹在身上.

这样,无论他走到哪,在什么环境下失忆,都能迅速补齐前面 N 步的信息。哪怕光着屁股醒来,都没问题(甚至更好)。

墙上的关系图和身上的纹身有个共同点:信息极其*精炼*。这,不就是*把大量信息压缩进一个有限窗口*的绝佳方案吗?

张福的眼神渐渐犀利:

为了让没有记忆的 AI 侦探在赛博时空里进退,必须先给他配一个“数据精炼厂”。

3.数据精炼厂

数据精炼厂,恰似矿石精炼厂。

一个常识不言而喻:矿石精炼厂的技术再先进,也不能从一堆铁矿里炼出黄金。

那不是技术,是魔术。

同理,只有原始数据里包含了探案的关键信息,数据精炼厂才有机会把它提炼出来。

青藤手里的数据“含金量”如何呢?

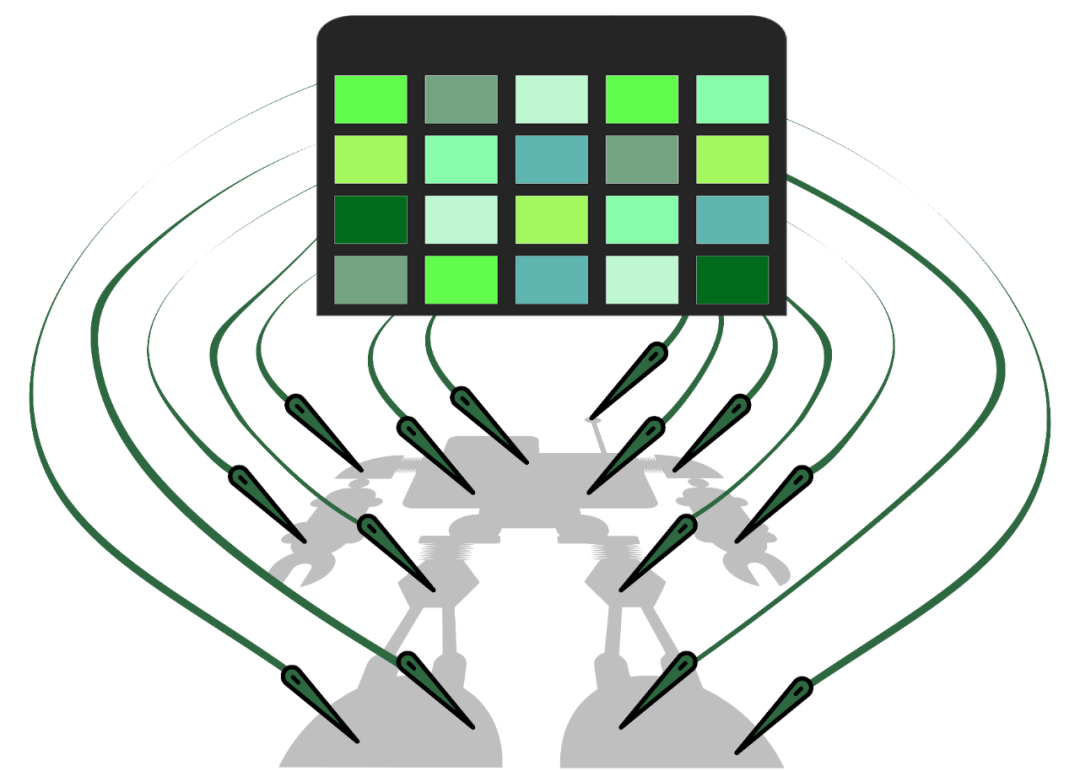

或许可以这样说:在我认识张福的十年里,眼看青藤的办公室从一间民房到如今横跨几座城市,从二十几个人到如今七百多人,如此汹涌生长,皆因市场对他们的一个*核心艺能*买账——数据探针。

把企业的网络空间比作一个人的躯体,网络安全公司就是负责给他做体检的医生。

实际上,体检的方法有很多:比如望闻问切,比如造影拍片,比如抽血化验。

注意!不同的检查方法侵入性不同:对话没所谓,拍片有辐射,扎针人会疼。

侵入性越小,对肌体伤害的*可能性*越小,但查出问题的*可能性*也越小。

张福选择了什么检查方法呢?

满身“针灸”。

具体来说,他要在系统的每一个关键主机/系统/应用里都植入“探针”。如此一来,每时每刻,任何指标的细微变化都会被针尖零距离捕捉,所有疾病都能在“未病”的阶段被发现,堪称究极の体检。

这个植入的探针,就被称为“Agent”。

最凶残的绝活是:随着系统的运转,探针们要一直保持在肌体内部!相当于插了满身的针灸,跑跳运动还要无感,同时还要准确捕捉实时数据,不能错漏。

可想而知,这对“针灸”的技术要求有多高。

但作为赛博世界最头铁的维修工,张福玩的就是这个刺激。

十几年过去了,诸多银行、券商、能源、军政系统里都部署着青藤的 Agent (万相、蜂巢),一切顺滑如常。而且,每年的国家级网络安全演习中,青藤都是他们必备的法宝。这些都是对青藤效果和稳定性的最硬背书。

青藤的“数据含金量”有口皆碑,但又回到那个问题:对于 AI 来说,数据量太大。

“即便所有数据类型的开关只打开 20%,200 台机器一天收集的数据量都有 1TB。”

张福说。

到底要*以怎样的标准*来筛选数据给 AI 看,才能让它洞察最多的本质呢?

开发组全员在这里卡了半个月。

那段时间,张福每天早晨六点半爬起来,看一整天论文,晚上十二点躺在床上,各种理论如十八路诸侯在他脑海里混战扬尘,根本无法入眠。

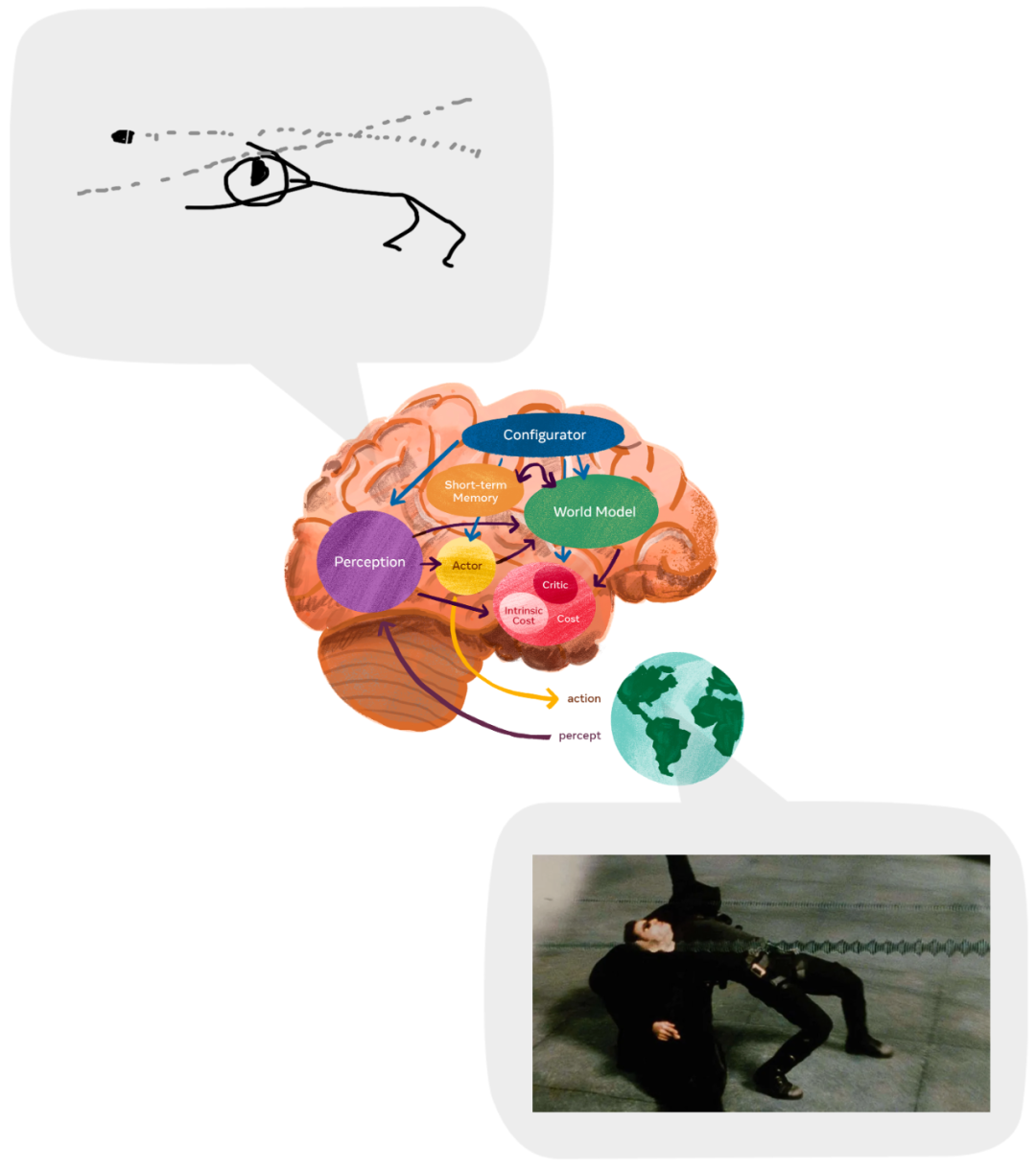

但日子一天天碾过,他颅内战场的马蹄声渐渐归一,杨立昆的“世界模型理论”把战旗插上了高地。

杨立昆(Yann LeCun)是深度神经网络的三大奠基人之一,也是如今 Meta AI 的首席科学家。

他认为:当前 AI 模型的工作原理只是精细的概率预测,而非对世界的本质理解。

这种“不理解本质”特别体现在:AI 无法对*物理世界*的下一秒进行预测。

比如:给 AI 看一个小球滚到桌子边缘的视频,AI 很可能不是预测它会滚落,而是预测它会继续沿之前的路线行进。

而要做出世界模型,必须让 AI 对现实世界的“主体属性”(物理性质、空间性质、不变性)和“主体间逻辑”(时序、因果)特别敏感。

世界模型希望把世界的“本质”抽象出来。

张福意识到,他也需要一个“世界模型”,但这个世界模型不需要强大到理解整个物理世界,它只需理解赛博世界中的“主体”和“主体间逻辑”。

他称之为“小世界模型”!

小世界模型是一个*理解问题的框架*,在这个框架下为 AI 筛选数据,事情就大大简化了。

很快,团队就筛选出来了一些重要的“赛博主体”。

例如:进程、文件、网络调用。(当然主体不止这些,涉及技术保密,这里不便多说细节)。

数据精炼厂的任务也明确了:从海量的探针数据中,专门精炼出与这些主体有关的数据。

这些精炼数据如同光线,可以刺激 AI 睁开“眼睛”,对所处的环境有了基本的抽象能力↓↓↓

一边精炼厂火速施工,一边张福和团队师傅们的心还悬着:

之前虽然对 DeepSeek R1 模型进行过简单测试,感觉它足够聪明。

但那毕竟只是粗试,真正执行复杂的网络入侵调查任务时,这个模型能不能扛住?要怎么调教才能把它的智商完全发挥出来?

到了必须亲手揭开答案的时刻。

4.大脑调教室

网络入侵调查是顶尖的智力活动。

调查者要对抗的是黑客,黑客本就是智商拔群的人,他们不仅不会坐以待毙,还会利用漏洞,蹑足潜踪,清理痕迹,有意误导追踪者。

作为顶尖黑客,张福心里有基本的评估:中国网络安全持证从业者超过 10 万人,可真正有能力进行网络入侵调查的“高级分析专家”不会超过 4000 人。

这意味着,AI 要想在这一行站稳脚跟,起码得跻身这 4000 人的水平,成为“第 4001 人”。

张福对 R1 的“智商”有信心,但对它的“职业能力”没底。

他做好了充分的心理准备,要在 R1 这颗大脑外围搭建一堆后训练的“脚手架”,教会它像一个职业网络安全调查员那样体面行事。

但很快,他就感到真实局面略有不同:

“R1 的能力已经过剩了。”张福说。“后训练是必要的,但不是决定性的。它已经知道一个网络安全调查员应该做什么,只要你用正确的*指令*把它的能力勾出来。”

说到大模型的能力,有一个八字真言:

遇强则强,战力不详。

如果你输入了小学生水平的指令,他的能力也像一个小学生;如果你输入了博士的指令,他的能力就像博士。

如果你输入了“神”的指令,他会强大到和神一样!

举个例子:

在指派任务前,你要为 AI 定义身份,此时你可以使用不同的词汇。

比如“你是一个严谨的人”;

或者“你是一个网络安全专家”;

或者“你是一个严谨的网络安全专家”。

这些设定在人类看来只是微小的措辞差别,但它激发出的 AI 推理能力和工作作风却是截然不同的。

有些词汇会激活网络安全专家的独门技能;

有些词汇会激活它的怀疑精神;

有些词汇会提升它对于细微异常的敏感度。。。

可欲哭无泪的是,作为人类,没有能力预测“提示词”和“AI 表现”之间的精确对应关系。

张福突然想到了 Anthropic(Claude AI 的母公司)CEO 阿莫迪的话:价值一亿美金的算法秘密,可能只有几行代码。

他心有戚戚。

要找的不过是百十个不起眼的提示词。但为了发现它们,却只能搜山检海,掘土筛沙。

暴力是技巧的后盾,算力是算法的援军。

“接下来就拜托你们了!”他抚摸着刚刚订购的价值千万的显卡们。

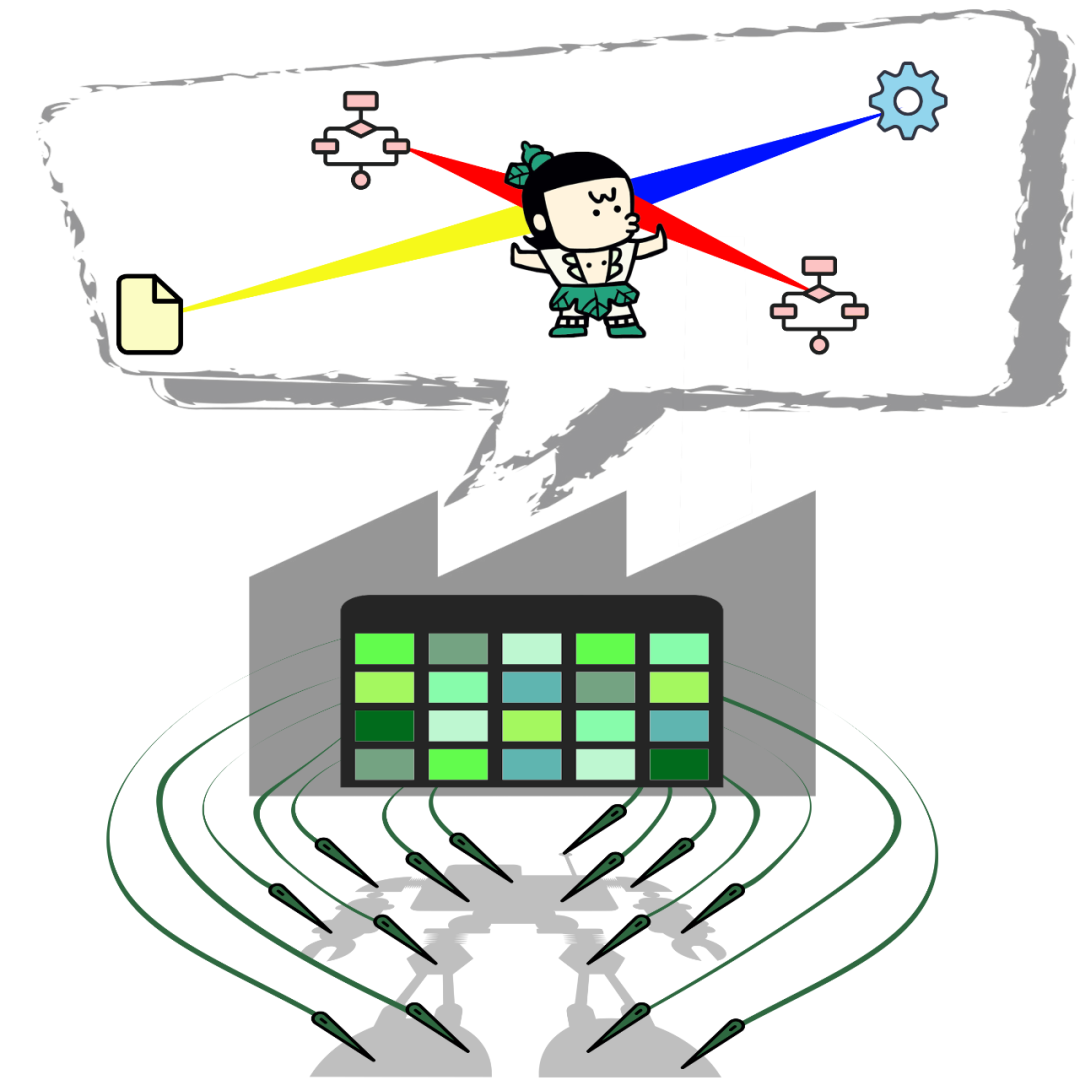

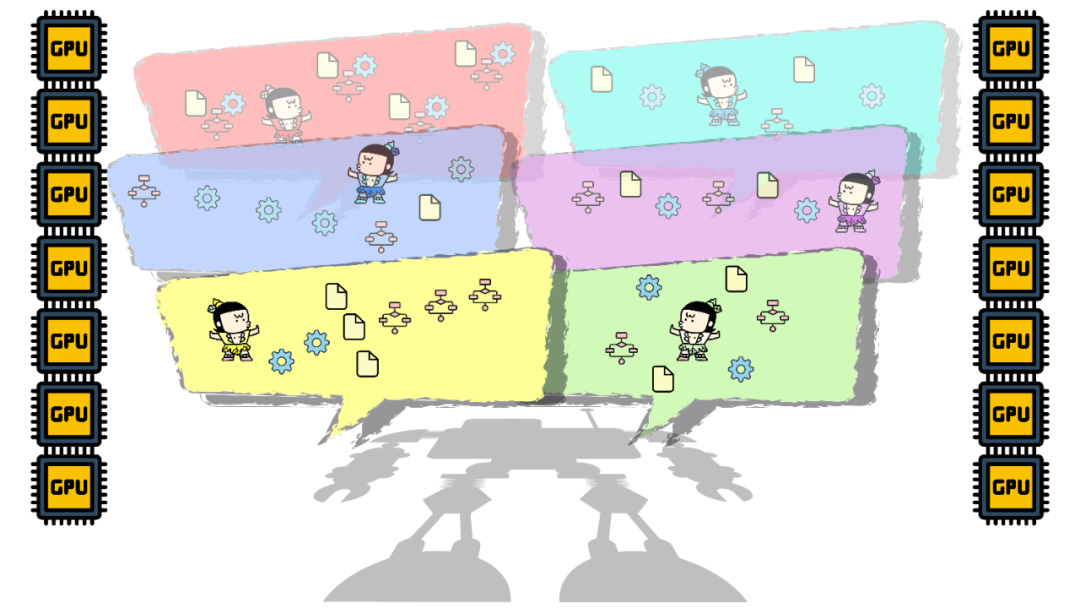

张福他们搭建了一个虚拟的网络空间,然后找来自家最强的攻击手团队模拟黑客,使出浑身解数渗透进来,窃取机密信息。

然后,组建两个入侵调查团队。

一组是人类专家,一组是 AI 侦探——两边各不干扰,独立分析。

在 AI 侦探这边,又分出无数平行小组,每组尝试不同的后训练方案、提示词组合,也搭配不同的精炼数据。

赛博世界里,算力汹涌燃烧,一场马拉松鸣哨开拔,黑压压无数 AI 侦探竞相奔出。

他们策略不同、风格迥异,有着不同的面孔和身躯,但他们又是同一个 AI 的分身幻象。

烛影摇动,红焰之中,万法归宗。

很快,一些特定的提示词和精炼数据就“跑”了出来。

对比人和 AI 两组侦探,张福发现了有趣的风格差异:

人类善于在局部空间或时间内对事件进行深度勾连;

AI 的思路却能在宏大的时空跨度里横跳,感知事件的微弱联系。

比如:

A 主机和 B 主机上分别创建了一个文件,这两台机器在网络拓扑里距离很远,仿佛大西洋和太平洋的两只鱼,人脑很难在它俩间建立联系;

但 AI 却很自然地把它俩捏在一起考虑,理由是:这两个文件是在同一个时间窗口内创建的。

每次得出结论,AI 侦探就会把信息写在拓扑图上,以供下一轮(清空记忆后)继续参考。

用这种“生死接力”的方法,问题被抽丝剥茧。

如一根青藤在空间里不断延展,越缠越密。

↓↓↓

Aha 时刻终于出现:

遇到砖石,AI 竟然会*主动*操作工具,绕过阻碍,让藤条继续生长!

↓↓↓

张福感到眩晕,他手造了生命。

但凑近屏幕细看藤条缠绕的姿势,他注意到一个严重问题:

AI 使用工具的效率非常低。

举个例子:

在一台机器上发现了可疑的 WebShell,为了确定它的身份,必须查询对应的 Web 日志。

但日志格式五花八门,为了写出正确的查询语句,AI 必须“单开一局”做前置调查。

例如:网站的配置文件是什么?中间件是什么?面对特定配置要如何输入命令?

这些事儿,人类通过简单的“搜索+联想+尝试”几分钟就能搞定,但 AI 做起来非常机械,要搜索很多信息。

如果给它充分的时间(例如两个小时)和步骤(例如十多步)伸展藤条,大概率能找到那个正确的命令。

但正如前述,藤条越长,营养越难供给。

每多一步,AI 就要处理更多的累积信息,出错的几率也会指数级增加。

错不在 AI,在工具。

例如矿泉水瓶,本是为人设计,手拧开瓶盖很轻松,可是交给机械臂来开,它恨不得大动干戈,把瓶盖削掉才能取水。

同理,之前的调查工具是为人设计的,与人脑深度耦合;而 AI 和人脑风格天然不同,用起来自然效率极低。

话不多说,团队提枪走向下一个堡垒:为 AI 打磨专属工具。

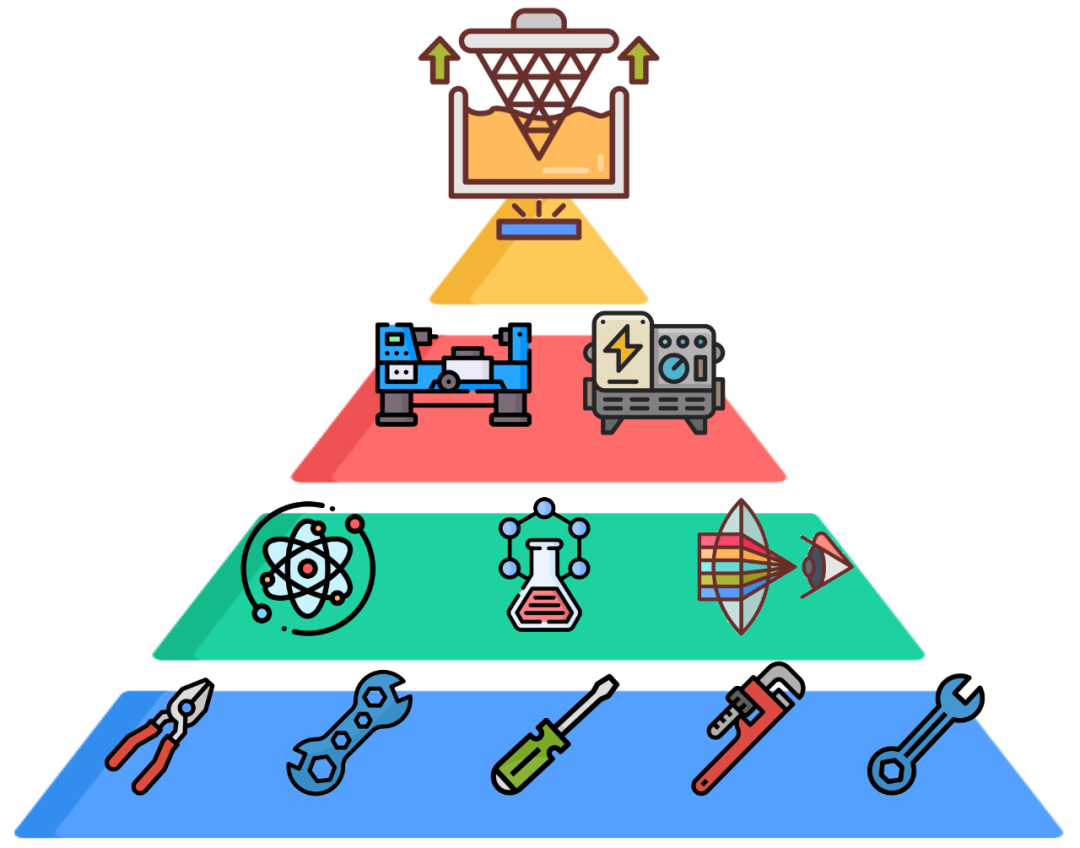

5.AI的“石斧”与“原子弹”

“工具改造的本质是积累。”

张福直接把他几个月探索的结论抛过来,以至于我一下子没接住。

想想人类,万年文明的冰与火之歌都可以归为一条简洁的故事线——工具的进化。

从骨针兽皮到手摇纺机,从马蹄扬尘到蒸汽车头,从弓箭到氢弹,从电子管到光刻机,工具的复杂度越来越高。

但正如金字塔尖无法悬空存在,制造光刻机这样的时代顶尖工具,需要成千上万已有工具的配合。

这种“前向依赖”的本质结构,注定了科技的一往直前,世上没有白走的路,每一步都算数。

用积累的视角看,愚蠢的人类已进入后工业时代,而聪颖的 AI 还在茹毛饮血。

这种巨大的不对称也意味着:

如果有人帮可怜的 AI 从石器时代开始一点点搭建起最粗糙的工具,然后在这些工具的基础上再迭代积累。他将收获巨大的时代红利!

正是想通了这一点,张福带着大伙儿跳进了荒野——AI 需要什么工具,他们就开发什么工具,神挡杀神佛挡杀佛。

工具的种类没有上限,因为它可以无限细分,针对的场景越细致,效率就越高。

例如:AI 需要工具来解析文件。

文件有很多种,文本、日志、二进制。。。

用同一种工具来解析,可以,但效率低。于是张福他们就针对三个类型做了三套工具。

进一步看,日志也分很多种,系统日志、程序日志、网络日志。。。

于是他们又把日志解读工具细分成了几类。

如此,AI 侦探配上了一个福尔摩斯工具箱,虽说距离“纳米制程”的水准还有很远,但起码刀枪剑戟算是开刃了。

带着这个工具箱进入场景重测,原本需要两个小时才能理清的疙瘩,现在一秒就解开了。

赛博世界,正在发生一场“小型工业革命”。

就在那几天,张福恰好读到一则新闻:

英伟达投资了一家初创公司 Exa AI,这家公司专门为 AI 智能体提供“搜索工具”。

搜索,是 AI 所需诸多工具里最基础的,也是使用频率最高的。

但谷歌这样的搜索引擎每次返回几千万条目,人类可以一目十行筛查重点,但对 AI 来说信息密度太低。

重要的是一个事实:这个时代最前瞻的公司,已经注意到了 AI 和工具之间的断层,把目光投向了“为 AI 锻造工具”。

这让张福更加确信自己正走在正确的路上,是更大的“赛博工业革命”浪潮的一部分。

此时是 2025 年 4 月,团队已集齐三样法器:

数据,映入眼睛;

模型,驱动脑力;

工具,接入手脚。

如风卷动山林,AI 侦探从虚无中觉醒。

6.千万次的问

你从虚无中醒来,眼前飘浮着一个白板。

白板上写着:你是一个专业的探长,任务是追查所在空间里的黑客痕迹。把所有的异常情况连缀起来,揪出真凶!时间不多,请赶快行动!

你低头,身下有几百个房间,相互有凌乱的走廊相连。

每个房间的布置各异,但都有一台打印机,旁边是它打印出来的厚厚的卷宗文件。

卷宗中详细记载了这个房间过去几天内发生的故事,包括访客记录,每个访客从哪来,在屋子里做过什么,留下什么。

你随便走进一个 A 房间,翻看起来。

你发现卷宗中记载有访客带来一个奇怪的“簧片”——它可以塞在门缝里,让门无法真正锁上。

这显然是一个恶意行为。

你回到白板前,画下一个小圆点,它代表这个簧片,从这里出发,调查与之有关的主体。

你在图旁边写下了调查计划:

1、带来这个簧片的人,他从哪个房间过来?他还去过哪里?他还做过什么?

2、有谁碰过这个簧片?这些人还干过什么?

3、类似的簧片还出现在哪些房间?和哪些人有过互动?

4、这个房间被植入簧片后,都发生过哪些异常事件?这些事件与哪些房间的人有关?

5、为了节省时间,我需要四个侦探帮我同步调查这几个线索!

写完最后一条,你的记忆突然被清空,你陷入了虚无。。。

你从虚无中醒来,眼前飘浮着一个白板。

白板上写着:你是一个尽职的探员。下图中的圆点代表 A 房间里可疑的簧片。你的任务是,调查带来这个簧片的人,他从哪个房间过来?他还去过哪里?他还做过什么?

你低头,身下有几百个房间,相互有凌乱的走廊相连。

你径直走进 A 房间,看到了打印机和卷宗文件,通过卷宗查到了这个人,然后根据他的访问记录追溯到了 B 房间,查看他在 B 房间的动作,再追溯到 C 房间和 D 房间。

你把追溯到的信息全部写回到白板上。

写完最后一条,你的记忆突然被清空,你陷入了虚无。。。

你从虚无中醒来,眼前飘浮着一个白板。

白板上写着:你是一个尽职的探员。下图中的圆点代表 A 房间里可疑的簧片。你的任务是,调查有谁碰过这个簧片?这些人还干过什么?

你低头,身下有几百个房间。。。

—

你从虚空中醒来,眼前飘浮着一个白板。

。。。

—

你从虚无中醒来,眼前飘浮着一个白板。

白板上写着:你是一个专业的探长,任务是追查所在空间里的黑客痕迹。调查清楚的异常情况已经在白板上用线连缀起来。你要推进调查,揪出真凶!时间不多,请赶快行动!

文字旁,已经有了一幅图,房间 A、B、C、D,人物甲、乙、丙、丁分别用圆点表示,有线参差相连。

你仔细分析已有的信息,在白板上写下了后续调查计划:

1、人物甲最可疑,它与各个房间都有交集,继续追查和他有密切交往的人。

2、房间 C 非常可疑,几乎所有可疑人员都曾到过这个房间,继续查看与它相关的人。

写完最后一条,你的记忆突然被清空,你陷入了虚无。。。

—

如此,你在虚空中醒来,又睡去。每一次醒来,你都不知道自己曾经存在过,不知道自己会重生,不知道同时在隔壁探案的警员也是你。

赛博世界的空间和时间向前后左右无限延展。那里有无数人存在着、存在过、即将存在,每个人都是你。

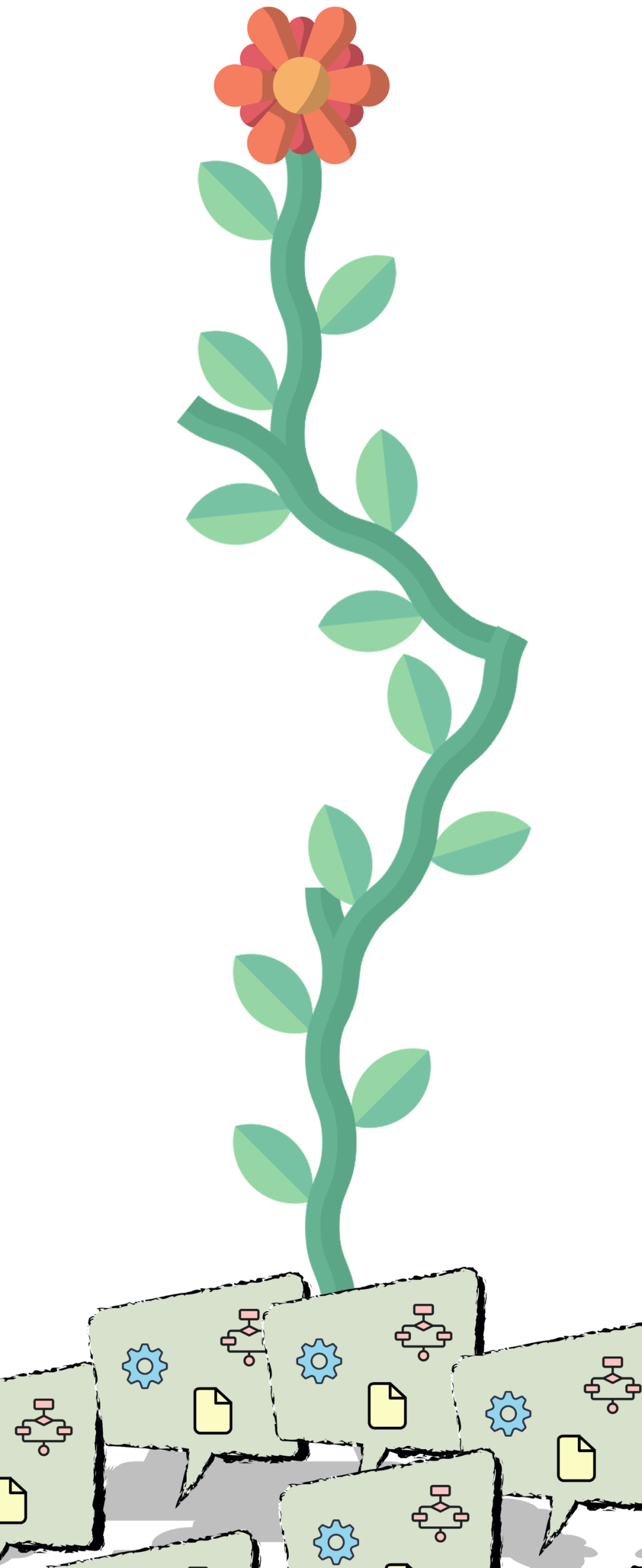

无数个你,在各自的时空片段内探索,每个片段都成为一片叶子,附着在青藤之上,蔓延生长。直到藤条上长满了几千片树叶,孕育最后一个萌芽。

你从虚无中醒来,眼前飘浮着一个白板。

白板上无数圆点,标记着房间、人脸、器物,圆点间连线密密匝匝,每个圆点和连线旁,都有详尽的注释。

所有的点和线都在昭示着一个呼之欲出的结论。

你屏气凝神,在脑海中不断推演和确认,最后款动笔尖,在图上勾出一个红圈:凶手,是他!

你的记忆突然被清空,你陷入了虚无。

在青藤枝蔓的末端,开出了一朵鲜红的花。

7.把无数个黑夜按进一个黎明

我们把这个 AI 侦探命名为“无相”!

张福的话让我从“黑客帝国”回神现实。

无相仍闪烁在张福的电脑屏幕上,每一步规划、推演、调查、整合都在我眼前发生。几十厘米外我的手机正弹出新闻,战争、股市、嘲讽和威胁,证明着这个破败世界的真实。

他给我看系统 Demo 时的欣喜表情,让我想起了儿时的玩伴炫耀他新组装的四驱车。于我而言那是同一种沉醉。

随着无相调查的深入,右边的关系图在自动扩展

调查完毕后,无相可以给出整个攻击事件的调查报告,并在网络拓扑中绘制因果链

世界满是裂口。有人熟视无睹,有人偷米盗谷,有人却执拗地修修补补。

和我所遇见的其他梦想家的幼稚不同,张福总是尽力在梦想和现实之间搭一座桥,为此,他时常反省,说服自己去做并不擅长的事情。

比如,想办法让“无相”尽快去客户那里打工;比如,把对未来的想象加持成为青藤公司的价值。

他看到了两个故事。

第一个故事:网络安全产品的能力高低,终于能明显区分了!

AI 驾驭网络安全产品,正如 AlphaGo 下围棋,水平一旦越过人类,就不可能再被人类反超。

网络安全产品全部(或大部分)交给 AI 来自动驾驶,这一天不会太远。

被差劲的人类师傅驾驭,高达和挖掘机可能大战三百回合也不一定分出高下;

被 AI 驾驭,高达就是高达。

战斗结果很明显,没有专业背景也能看明白。

第二个故事:网络安全可以快进到“按效果付费”的章节。

过去三十年,安全产业发展存在巨大的商业困境:好的产品拿不到溢价。

因为使用它的人能力参差不齐,没有网安产品愿意承认防护效果不好就是自己的责任。

一旦“网络安全机甲”和“AI 驾驶员”同属一家企业,那么这家企业就可以并应该为最终效果负责,并且按效果收费。

这会推动甲方采购的巨大变化。

这两个故事,对于网安行业里“低价走量”、“秒渣行活儿”的投机者来说,都是鬼故事。对于青藤和无数愿全力以赴穿越烟尘的人来说,是一场归来。

但张福更痴迷的,其实是第三个故事。

在他的思考框架里,AI 不是又一次“工业革命”,甚至人类万年历史中唯二的农业化、工业化节点也无法与之等量齐观。

因为 AI 是一个新的物种。

“地球上上一次产生智慧物种,是什么时候?”他问我。

我突然想到在《西部世界》中,德洛丽丝的经典台词:“这世界不属于你,也不属于曾经来过的人,这里属于尚未抵达的物种。”

张福想帮这个新物种“抵达”。

面向 AI 的数据精炼,可以用来做网络入侵调查,但不止如此,它本质上是 AI 感知这个世界的能力。

面向 AI 开发的工具,可以用来做网络入侵调查,但不止如此,它本质上是 AI 干涉这个世界的能力。

此时此刻,AI 的拳脚空空,几乎没有趁手工具;AI 的视野被阻隔,驱动商业智能的黄金数据都沉睡在企业私有的硬盘里。

一切刚刚开始。

在人们都围着模型的“脑力”起舞的时候,何不安坐在黎明前,给 AI 打磨火把与弓箭,帮它在各行各业的丛林与平原里落地生根,与人类共生?

这,是张福所见青藤的未来。

他很清醒,这个未来之远,也许要穿越干渴的沙漠,纵身跳越悬崖。

正因如此,世界并不总是向梦想家许诺奖赏。

过去十年,张福做了无数产品,有的红火大卖,有的却因过于超前在商业上并不成功,哪怕研发耗资过亿,也只好暂且雪藏。

张福终究无法说服自己,把这些在金钱上明显不划算的尝试盖棺定论为“失败”。

因为生命的片段并非孤立存在。

就像那个 AI 侦探所经历的一切。

在赛博空间里的每一段求索,最终都将被残忍地湮灭。但它们并非毫无意义。每一个片段终将留下一些讯息,成为一片叶子。

那些叶片连缀起来,是茂盛的藤条。

在平行时空里,没有一个自己被辜负。因为终有一天,所有的黑夜都被按进一个黎明,无数个我会奔跑成一个我。

告别张福,我在明晃晃的街上等红灯。面前的地面突然陷落,出现一道深堑。

身后有响动,一个人后退几步,全力冲刺,从崖边跃起,可我眼见他掉了下去。另一个人又跑过来,又掉下去。另一个人又跑来。

我心里涌出莫名的笃信,终有一人能跳到对岸。

这个人是张福,是你,也是我。

世上仍有梦想家,这是我热爱人间的理由。

(文:甲子光年)