一水 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

自Perplexity官宣引入广告后,AI搜索再次成为关注焦点。

而我们国内创业团队这边,也传来了新消息——

Hika AI,一个仅由5人打造的AI搜索,上线不久竟能和国外当红顶流同台竞技了?!

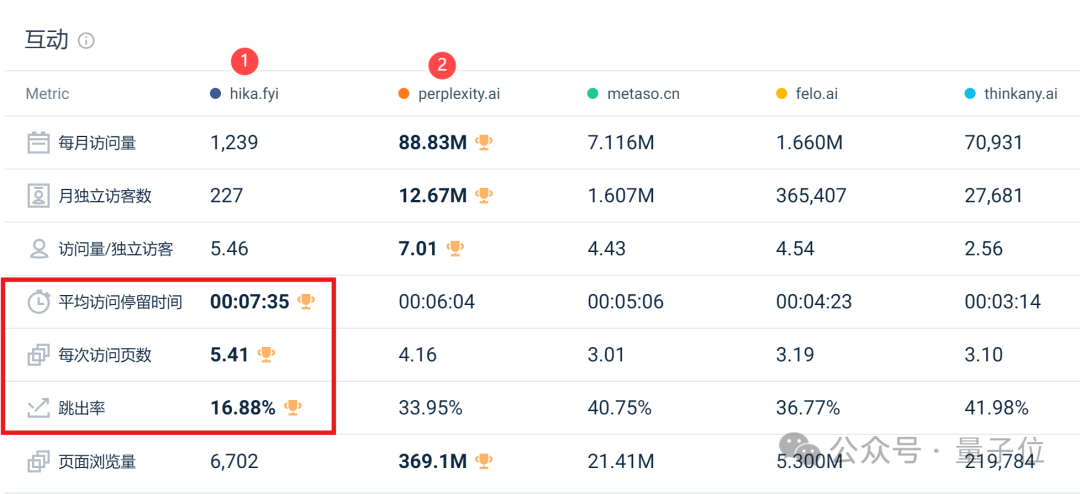

据similar web公开数据显示,上线不到1个月,它在获取用户注意力(包括平均停留时长、跳出率、每次访问页数)方面已经超过Perplexity、秘塔等竞争对手。

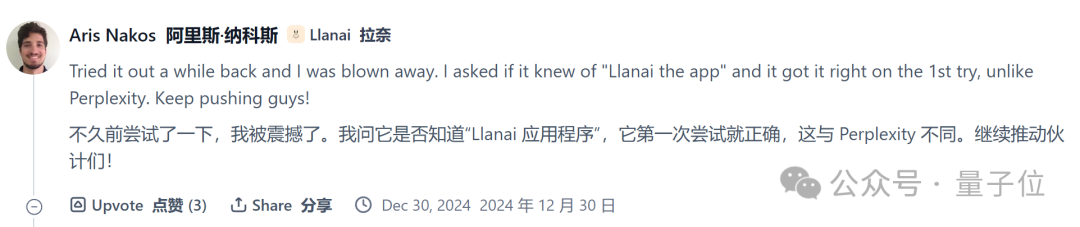

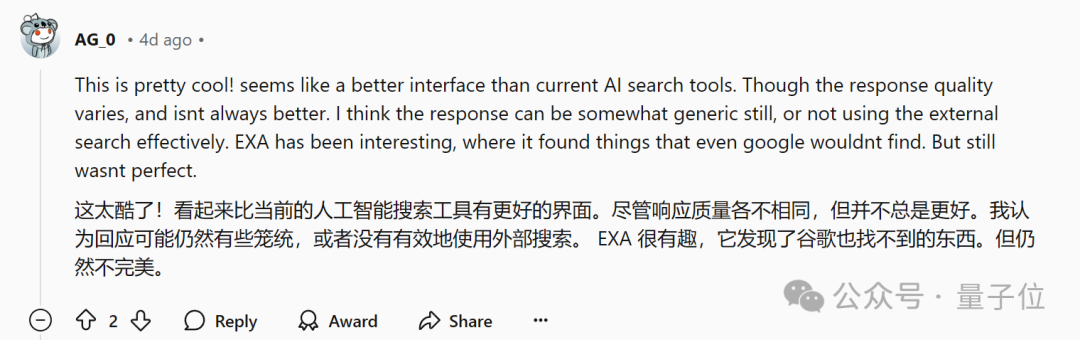

而且从早期用户反馈来看,很多网友or同行更是原地化身“自来水”?

带着一揽子好奇,量子位直接联系上了Hika AI背后的两位核心创始人(浪仔和豁如),并围绕小团队如何AI创业展开对谈。

在近1小时采访中,我们主要聊了聊:

-

为什么选择「AI搜索」这条赛道?

-

为什么说和Perplexity的路子不一样?

-

实际开发过程中走了哪些弯路?

-

缺少资源的小团队如何运营推广产品?

-

……

话不多说,以下就是我们拿到的一手机密。(bushi

小团队AI创业大揭秘

先简单介绍下Hika AI,这是一款免费的知识获取引擎,经团队打磨1年后上线。

谈到为什么选择AI搜索这条赛道,创始人透露了一个秘密:

其实AI搜索并非团队创业首选,在这之前,他们最早开发的是一款笔记软件,类似如今火起来的谷歌NotebookLM。

为什么选择做HiKa

但是,笔记软件推出后,他们很快发现了一个大问题——

用户在使用中有一种“无所适从”的感觉

从当时的用户反馈来看,大家面对这类知识库,一是不知道问什么,二是提问很容易超出知识库回答范围,多重因素导致使用效果一直不理想。

甚至谷歌NotebookLM最早也面临相同困境,直到后来因推出播客功能才逐渐走红。

在意识到受限于技术发展,知识库是一件需要长期才能做好的事情后,这一次,他们将目光瞄向了自己更熟悉、“MVP难度相对较低”的搜索领域。

选择搜索,主要基于两方面考量:一是从整体来看,搜索需求无处不在;二是从市场竞品来看,还有很多使用痛点亟待解决。

先说需求,用户搜索目前呈现出需求大和需求多元化这两个主要特点。

关于前者,他们提到了《2024小红书搜索推广白皮书》里的一组数据:

70%月活用户存在搜索行为,其中三分之一用户一打开小红书的第一件事就是搜索,平均每日搜索量高达6次。

当然除了数据,单从体感来看,搜索确实无处不在。

至于需求多元化,创始人也举了个例子,比如对于“酸菜鱼怎样做才好吃”这个问题,不同人对于美味的定义不一样进而致使对答案的预期也不一样,这说明人们的搜索期待本质上是非常多样化的。

但实际情况是,目前绝大多数AI搜索更追求“一步到位”的回答,这也意味着忽视了人们的本质需求。

而这,正是Hika AI和Perplexity、秘塔这类产品的最大区别。一言以蔽之,其产品构建逻辑本质不同:前者追求更个性化的人与AI交互方式,后者力求快速、准确,“直击人心”。

实测:和其他AI搜索不一样的地方

理念的不同,也实实在在反映在了产品形态上。

两位创始人表示,现有的AI搜索产品基本都雷同于Perplexity,文本回答+链接+相关问题+图片,它看起来像是公众号,其探索性更针对形式而非问题本身。

概括而言,这些产品的痛点包括:

-

底层模型并没有聪明到能够懂用户心

-

给出的答案中有很多链接,图片,但这些并没有帮助用户更好的理解问题

-

每当用户对回答的某段内容感兴趣时,却无法深入

基于上述,Hika AI首先保留文本部分作为回答主体,并将回答按段落进行分割。

随机实测搜索最近上映的电影「误杀3」,其回答be like:

如果对某个段落中的点感兴趣,还能点击左边按钮,针对性继续提问或追求更加深度的回答。

甚至它还提供图表化的讲解。一处是可以一键生成的总结表,另一处是更具发散性的思维导图(可无水印下载)。

更多功能细节在此不再赘述。按照两位创始人的说法:

我们希望提供若干对于单一问题的多维思考“线索”,而不是一步到位的“懒人回答”。

这是因为我们不认为AI能在短时间内完全取代人类。在思考问题时,人倾向于网状结构的信息组织方式,并将有用的信息提取加工,随后得到结论。每个人都有自己专属的加工方式与标准,它无法被量化,这也是为什么现在的AI搜索不能给所有人一个满意回答的关键原因。

因此我们不贪图一步到位的回答,而是专注于对信息的深挖,它可以大幅提升网状式获取信息的效率。

BTW,关于Hika AI背后使用的模型,团队透露并不固定,不同阶段可能使用不同模型。

小团队如何做推广

聊完产品,我们最后把目光放在了更具广泛参考意义的创业经历上。

经透露,Hika AI背后团队拢共只有5人。

1个产品兼设计+2个前端+2个后端

对这样一支小团队来说,AI已经成了不可或缺的最佳辅助。

在产品开发过程中,AI极大缓解了人手不足的问题,其中更偏向开发的创始人透露,“目前AI已经能在很大程度上帮助团队写代码”。

除此之外,日常也会用到AI搞运营。比如在海外推广时,借助AI撰写更符合当地风格的文案等等。

当然我们也进一步深挖了一个核心问题,没有资源、没有名气的小团队具体如何推广自己的产品?

毕竟产品不被用户看到,一切都是竹篮打水。

而按照Hika AI创始人的说法,主要靠“脸皮厚”。(bushi

具体来说,他们目前主要在两个方向上发力。一是苦心运营自建账号,保持更新;二是四处邀请KOL内测,通过用户分享建立传播。

Hika上线后,由于团队里没有丰富运营经验的小伙伴,我(创始人之一)先顶上了;那要做运营,都是小账号,没有万粉怎么做呢? 我脸皮厚,也对Hika的品质有信心,除了平常发帖子宣传外,就是逐个找一些活跃的小v大v,邀请他们试用Hika,可以的话宣传一下。

当然没有回复或者后续冷拒绝的人不少, 但亲自试用, 并热情地无偿转发Hika的同样很多, 因此Hika收获了不少用户。

简单总结,小团队的成功主要靠产品过硬+勤奋,而这并不简单。

当然了,具体到AI搜索这一赛道,他们直言当前市场远未到分层时刻。换言之,AI搜索的竞争才刚开始,产品形态还不稳定,大家都在探索。

有意思的是,他们也提到了Perplexity的一个转变。

众所周知,这家公司一开始号称要取代谷歌,但最近几个月,其创始人Aravind Sriniva在采访中明确表示:

Perplexity不是一定要打败Google和Bing,也不是一定要取代它们。Perplexity和那些明确表示要挑战Google的初创公司最大的区别就在于:我们从来没有试图在Google擅长的领域中击败它。

对此,Hika AI创始人认为:

Perplexity本身不是一个正确答案,他更不是一个标准答案,他自己也在探索。

对“所有行业都能用AI重塑”存疑

最后,谈到创业以来最大收获或感受,两位创始人也浅浅做了分享。

首先就是对“所有行业都能用AI重塑”这一观点存疑。

二位比较一致的价值观是,相比做出一款AI应用,更重要的是如何理解AI对人类社会最大的改变。只有了解AI的真正作用,才能判断某一事物是否适合用AI改造。

而Hika AI,也诞生于他们对探索人与AI交互方式的共同兴趣。

在这一过程中,最重要的,一是寻找同频的队友,二是“小步快跑”,先做出来才是第一要义。

One More Thing

回到一开头Perplexity引入广告这则消息,我们也打听了一下:

目前完全免费的Hika AI,之后也会收费吗?产品的盈利模式如何?

按照团队计划,他们可能会采用大部分免费+付费用户享受额外高级功能这一模式。

这也和目前ChatGPT搜索类似,均尚未考虑广告因素。

而Perplexity从去年11月官宣,最早将从美国上线广告。这些广告将以“推荐问题”的形式展示,同时广告将被放置在用户搜索答案的旁边并标注为“赞助”。这一措施也是为了弥补订阅收入不足的问题。

总之,商业模式也是类似小团队需要重点考虑的问题。

最最后,如果你的团队也有好的产品or经验想要分享,欢迎联系量子位,有空咱们来唠一唠~

体验地址:

https://hika.fyi/

(文:量子位)