跳至内容

现在,AI 产品仅仅只靠机器人尬聊,已经留不住用户了,这是显而易见的新共识。

于是各个公司们打起了社区的算盘,从 OpenAI 流露出的口风,到 Kimi 开始灰测的社区——这真的是一条有未来的道路吗?

OpenAI 想要做社区由来已久,当 Meta 传出要推出独立 AI 聊天应用时,Sam Altman 就曾在 X 上放话:「那好吧,也许我们也会做一个社交应用」。OpenAI 内部讨论的想法之一,是利用 AI 来帮助用户创作和分享更有吸引力的内容,形成良性循环。

也很好理解,ChatGPT 爆火后用户增长迅猛,如果能提供社交功能,将大大提升用户留存和参与度,为 OpenAI 未来的增长寻找新引擎。

但现阶段,OpenAI 更像是丢了个话头,并没有太多实质性的动作,约等于「新建文件夹」的程度吧。

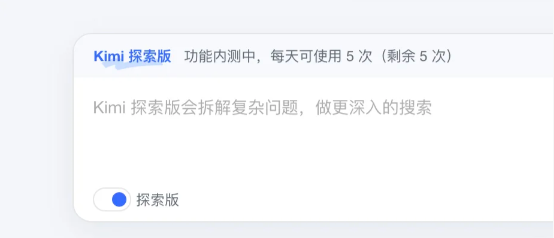

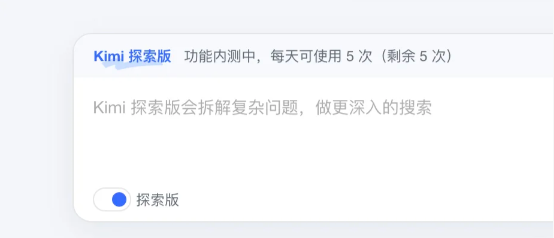

而 Kimi 的投入进度更快,已经开始了灰度测试。被灰测到的用户,能看到在首页旁边,多了一个「发现」栏目,这就是 Kimi 社区的入口。

现在,「发现」版面不算很复杂,是类似朋友圈或微博的信息流内容。亮点在于,由 Kimi 智能助手作为特别「用户」,参与评论回复每一条内容。

因为还在非常小规模的早期灰度测试,Kimi 还在邀请一些内容机构和个人入驻,因此用户不多,不算热闹,全靠小助手充当「气氛组」,时不时搞搞抽象。

目前社区内活跃的账号,以官方为多,基本见不到普通个人用户。这些官方账号也是常规发布自己的中台稿件,或者做一些搬运。非常像早期的即刻 app。

现阶段内容稀少,所以导致可玩性也很有限。哪怕是有 Kimi 智能助手的「捧场」,还是很难激发用户在社区里流连,滑不了两把就无聊了。

内容社区的冷启动是最难熬的,Kimi 恐怕还要坚持相当长一阵子。外界纷纷推测,如果说 OpenAI 想做下一个 X/Twitter,那 Kimi 这是想做下一个小红书。

不过,大模型出现之后,「社交」「媒体」「社区」这些上一代互联网产品,都需要有一些定义和概念上的修改。

显然,不管是 chatbot 的涌入,还是对 AI 生成工具的借助,都已经越来越频繁地出现在了各个社交媒体、内容平台、内容社区中。并且这个数量级,只会越来越多。

基于 AI chatbot,同时带有社交媒体属性的产品,我们之前介绍过不少。总体上可以分为两种:以 bot 为中心点 VS 以人为中心点。

以 AI bot 为中心的案例有 Character.AI、星野等等,这类产品被认为是创造了一种新型的社交形态。AI 俨然成为社交互动的主角:用户关注的不是另一个真实网友,而是屏幕那端的虚拟人格。

这种「一人饰两角」的对话,本质上是用户自导自演,通过 AI 的反馈来满足自己的社交需求。

另一类思路,则是将 AI 作为辅助手段嵌入人类社交网络,让 AI 扮演配角而非主角。

各大成熟社交平台都在尝试这种融合,今年连 TikTok 都尝试了「Tako 助手」,鼓励用户通过提问来主动探索自己感兴趣的内容。

而国内这个赛道上最突出的,莫过于评论罗伯特了。这个抽象货大家都很熟悉,不再赘述。

这条路线既帮助用户更高效地获取信息,也无形中增加了用户与平台的黏性,这也是目前 Kimi 社区看上去,比较靠近的路线。

但整体上,Kimi 社区的路线并不清晰。虽然社区的内容来源是 KOL 和官方号,但是也有普通用户发帖,未来也可能出现 bot 账号发帖。智能助手在当中的「氛围组」角色究竟能有多大价值,以及内容的积累需要多久等等,还有很多问题。

做社区到底行不行得通,是不太明确的。不过,正好可以借此机会,重新回看一下 Kimi。

作为第一赛段的明星选手,Kimi 一度是国内 AI 赛道最亮眼的存在,吸引了巨额投资,并且促发了 AI 产品间激烈的营销投放大战。

后来在公众认知里,DeepSeek R1 的横空出世,直接终结了第一赛段。第二赛段开始后,各个厂商迅速接入 DeepSeek,连微信都「献祭」了元宝,Kimi 风光不再。

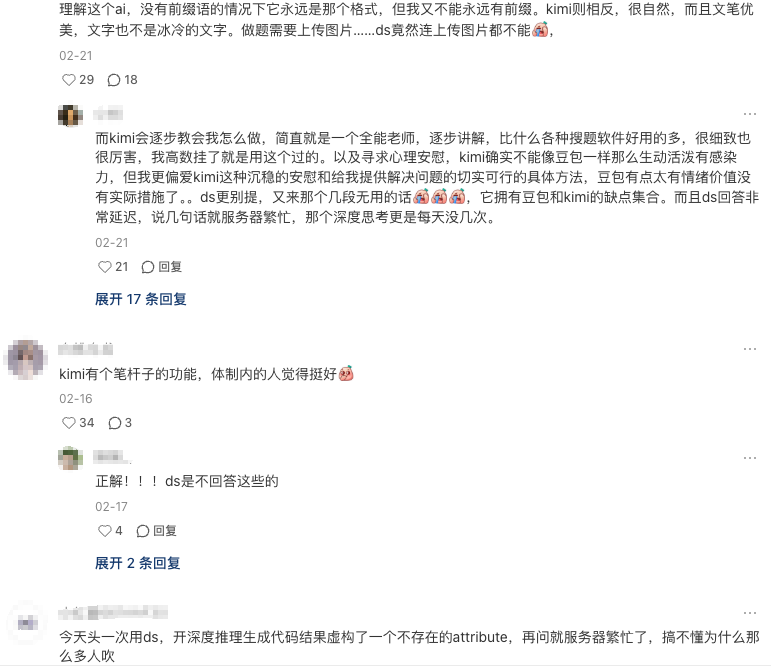

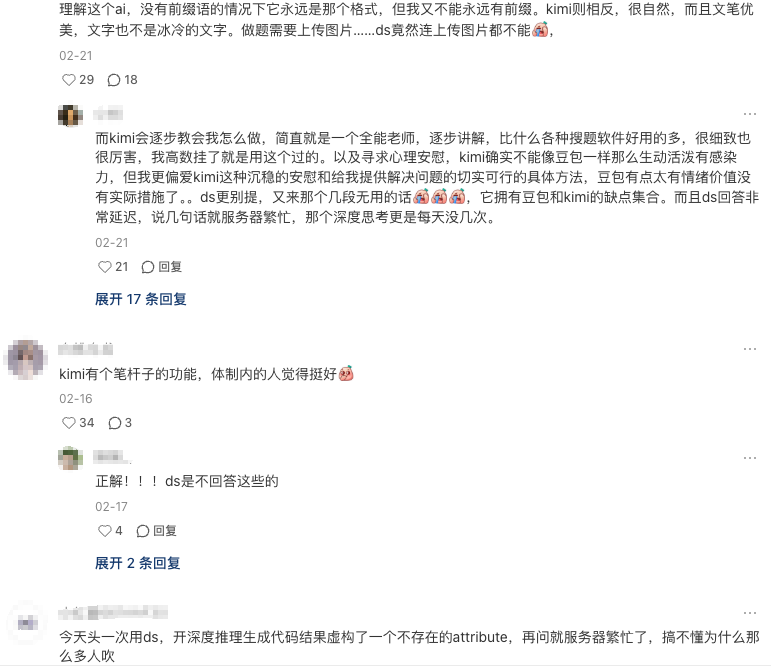

实际上,后来 Kimi 的重点从长文本,曾经过渡到 AI 搜索,在多个搜索类竞品以及微信内置搜索的夹击中,坚持做出了不错的产品体验。

相比之下,长文本是一个「客观」的指标,很容易被超越,而搜索的体验是具有主观性的,用户买账就行。

这就意味着,只要既存用户不觉得太难用、降智到突破底线,就还用得下去。在这个基础上,Kimi 无论做什么尝试,不退步就是进步。

理论上,无论是面对越来越多具有诱惑力的新产品,还是对现有产品的不满,理性的做法,都应该是用户自己去找一个更好的替代品。

但这并不是正在发生的事,总是有相当多人,一边吐槽一边还接着用。因为在实际场景中,有两个非常大的阻力:上手成本,以及切换带来的不确定性。

继续使用,只需要衡量现有产品价值,减去使用痛点后,依然为正即可。

而切换使用,则需要衡量新产品的价值,要减去切换成本,再减去不确定性。这当中要衡量的东西,就很多了:对于用户来说,这个净收益必须足够高,才有起心动念要换一个产品。

这就是为什么前两年,各个厂商和产品要花大力气去争夺用户,并且尽一切努力让他们留下来——只要能留下来,就还能讨论未来。

Kimi 在上一阶段战局,已经高举高打地圈好了自己的用户,即便在今年春节期间 Deep 像彗星一样出现,它的日活量也并没有受到很大的影响。

但 Kimi 需要面对——甚至永远要面对的——是竞品们「切香肠」一样的碾压,尤其在一个动荡且不确定的市场里,它的「压箱底」武器并不明确。

无论是长文本、文本生成、数学推理、编程、搜索,如今卷而又卷的 AI 行业,每一个方向都有卷出花来的竞品。

但凡竞品只能提供「更好」的体验,用户的流失仍然是可控的。小而精不行,可以做大而全,可以做到人无我有。

做社区这一步,就很符合这种思路。因此它显然是在巩固留存下来的用户,而非寄希望于拉新,这在道理上是完全说得通的。

只是这仍然不改变一个「切香肠」的问题:那些只是冲着个别用户来的用户,在一点点被切走。这种情况下,Kimi 的核心竞争力究竟是什么?

显然不是模型了,也不是垂直的某项功能了,那到底什么是它「压箱底」的武器,可以留住最后一批用户?

如果曾经给出的答案失效了,那就要给出一个新的答案,我们期待 Kimi 给出的下一个版本答案。

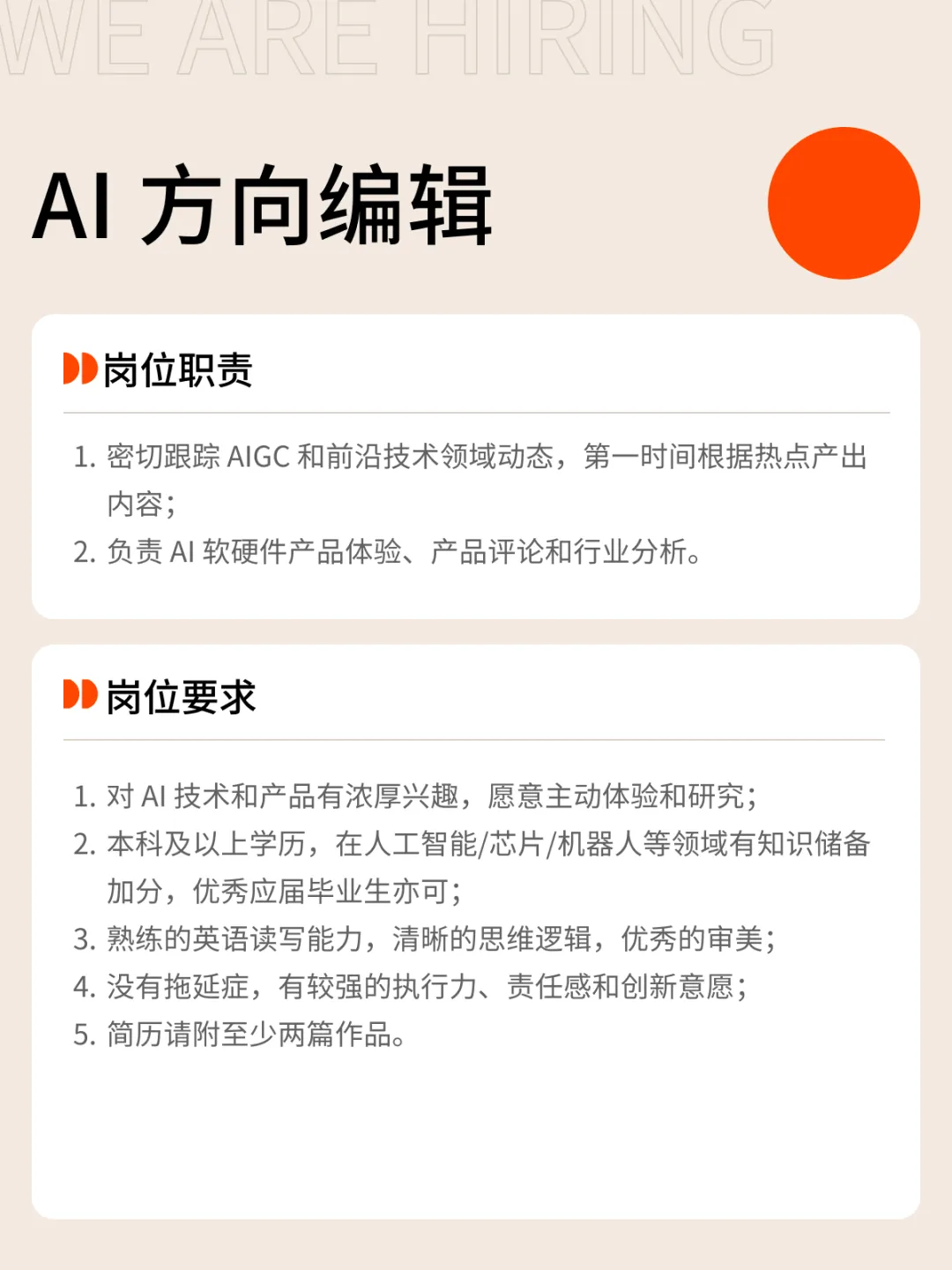

✉️ 邮件标题「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

(文:APPSO)