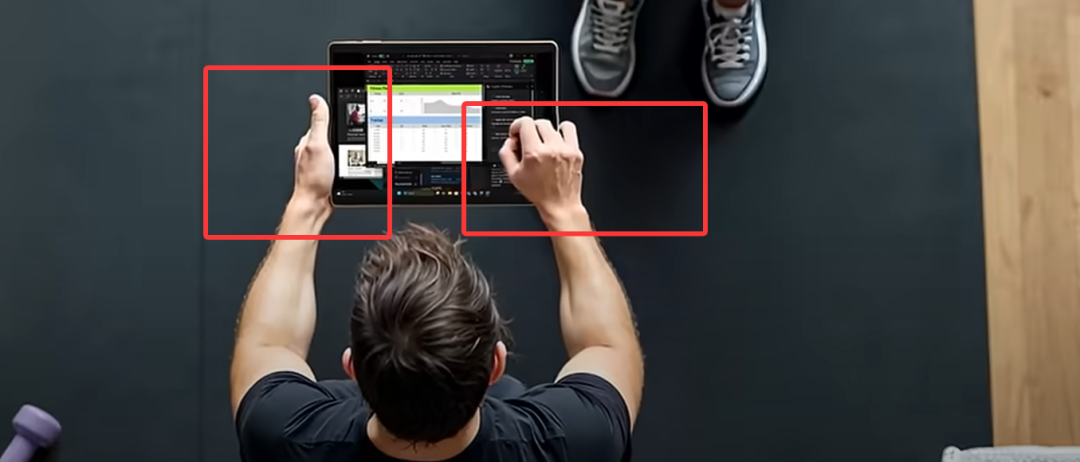

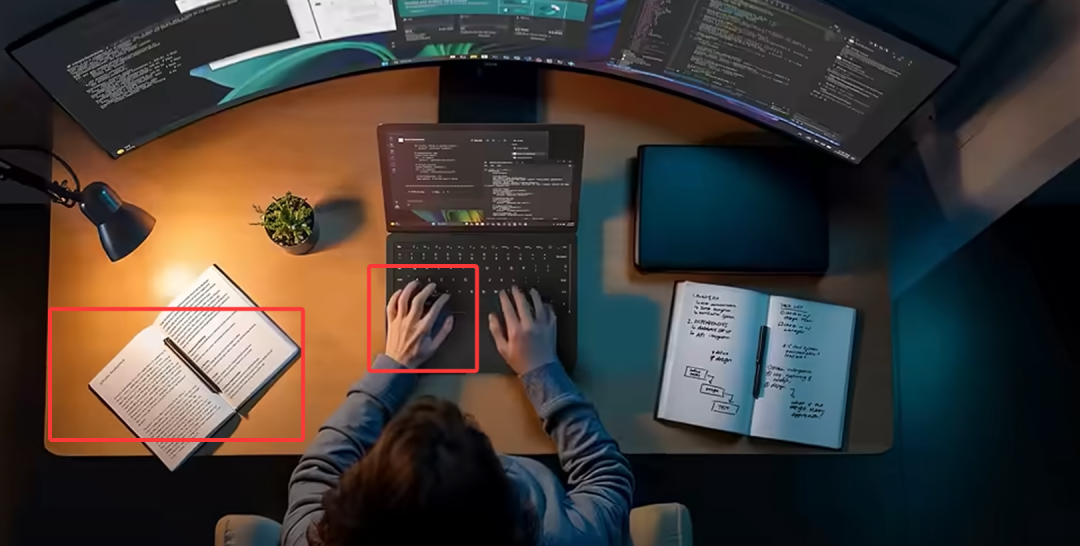

35 秒:五指几乎融化在键盘上,左边的书也异常对称,完全不像自然摊开的文献。

直到最近,微软才亲自揭秘:没错,这支广告,部分画面确实是 AI 生成的,还用了 Hailuo、Kling。

拍摄这支广告,微软本意是展示 Surface 在多种职业场景下的适配力。借助生成式 AI,制作团队无需远赴各地取景,合成复杂环境,降本提效,水到渠成。

微软还总结出一套经验:

头脑风暴阶段,大量用 AI 打磨草稿、故事脚本和创意方案。

真正拍摄时,凡是涉及复杂动作的画面,比如手部特写,必须真人实拍;而动作简单、切换快速的镜头,适合交由生成式 AI 完成。

事实证明,广告的快速剪辑有助于掩盖 AI 的缺陷,但也暗示在合适的人手中,这些工具已经强大到足以让人忽略不计那些瑕疵。

相比之下,正在发起史上最大规模品牌营销攻势的 AI 搜索新贵 Perplexity 就显得……克制多了。

他们砸下百万美元,请来《鱿鱼游戏》主演、影帝李政宰代言,拍摄了首支明星广告。这支 90 秒短片,虽然创意概念用自家 AI 生成,但整体拍摄制作仍由人工完成。

咖啡溅脏白衬衫怎么办?李政宰向 Poogle(谷歌化名)求助,结果只拿到一堆链接。

在今年超级碗(被称作美国春晚)的黄金时段,OpenAI 豪掷千万美元,向 1.3 亿观众发布 AI 的「成年礼」。要知道,以往这个时段只为可口可乐、苹果等顶级品牌保留。

从纯视觉设计上,它非常成功——得益于 Sora 在创意阶段的快速原型化。但最终成片,完全由人类艺术家手工绘制。Sora 更多是构思工具,而非直接制作。

如果说微软、Perplexity、OpenAI 还在探索人机协作,真正 All in 生成式 AI 制作的,居然是一家制造公司——光刻巨头 ASML 。而且,人家一年前就已完成。

没了这家荷兰公司,全球芯片生产,AI 世界都将停摆。

这些恐怖的数字表面,为了保证画面统一(电影级光影、色彩质感),不得不做大量人工干预与筛选。

整个广告制作过程中,光是图像生成,以 Midjourney 平均 40 秒/ 4 图的速度,粗算也耗时超 78 小时。后续动画生成、批量渲染、后期处理,总制作周期甚至超过传统工艺。

这些也暴露出一支纯 AI 广告的问题:要想达到电影级水准,一致性仍严重依赖人工干预和筛选,且耗时长久。

当然,豪门如谷歌,也没落下。今年的超级碗,谷歌带着 Gemini 重磅回归。意外的是,AI 含量为零,却也赚足了眼泪。

各家广告预算的燃烧速度,已经超过服务器的功耗。

无论 AI 含量多少,不得不承认,这些科技巨头,剧本写得太好:最高级的广告,从来不只是卖产品,而是在讲述人类不断突破的故事。

当我和 DeepSeek 聊起这些广告时,它这样回答:

当科技巨头们一边用广告给大众注射 AI 致幻剂,一边用真金白银重构市场认知版图,我们或许正在见证一场比深度学习更深刻的「人类认知训练」——只不过这次的大规模预训练数据集,是无数精心设计的广告触达。

(文:AI好好用)