苹果AI中文版珊珊来迟,有面向市场的焦虑,也有本土化战略转向的期待。看我文章的老朋友应该还记得半年前写过一篇《苹果AI和iOS 18.1正式版本一起推出》推文,那个时候苹果智能也是慢悠悠才和大家见面。

就在刚刚,苹果正式推出Apple Intelligence中文版,也是苹果公司在中国市场多重战略意图具体体现了。从iOS 18.4 Beta 3预热到全球多语言支持官宣,苹果在AI领域的本土化布局,个人觉得既是对中国市场间接妥协,更是一场精心设计的突围战。

⋯ ⋯

2025年第一季度财报显示,苹果在大中华区营收同比下降11%,库克直言“缺乏本土化AI功能”是重要原因。

过去两年,国产手机厂商华为、小米通过AI语音助手、图像生成等本土化功能抢占用户心智,而苹果的Siri因中文支持不足沦为鸡肋。

此次Apple Intelligence中文版上线,正是苹果对市场压力的一种直接回应动作。通过填补功能短板,重拾高端用户的忠诚度。

不同于简单语言翻译,苹果此次合作本土AI企业引入自家MoE混合专家模型,强化中文语义理解和多轮对话能力。

技术嫁接背后,是苹果对中国用户使用习惯的深度洞察。

其中,Genmoji表情包生成功能针对中国社交媒体高频使用场景,而记忆影片则贴合短视频文化的流行趋势。苹果不再只是将全球功能汉化,而是试图构建一套符合中国用户行为逻辑的AI体系。

⋯ ⋯

苹果AI本土化并非单纯技术问题,更是一场涉及地缘政治与商业伦理的复杂博弈。此次合作选择的企业,也透露出苹果对中国市场的独特理解。

苹果合作企业的技术架构,符合中国《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求。既规避了与大厂合作可能引发的垄断争议,又通过技术本土化降低了政策风险。

苹果在全球强调设备端处理和私有云加密隐私策略,但在中国它被赋予了新的内涵。

通过与本土企业合作,苹果既能回应中国用户对数据跨境流动的担忧,又巧妙规避了欧盟《数字市场法》式的监管压力。

全球标准,本地适配策略,成为苹果这种跨国科技公司在中国市场生存法则之一。

⋯ ⋯

Apple Intelligence中文版的上线,标志着苹果AI战略从单一功能升级转向生态系统的全方位渗透。

跨设备协同无感智能:

通过iOS 18.4、macOS Sequoia 15.4和visionOS 2.4同步更新,苹果构建了手机、电脑、头显三位一体AI矩阵。

例如,iPhone拍摄的照片能够通过“记忆影片”自动生成视频并在Vision Pro上沉浸式播放;Mac端AI写作工具与iMessage的Genmoji表情包形成创作闭环。通过生态捆绑策略,将用户更深地锁入苹果的硬件护城河。

开发者生态杠杆效应:

苹果向开发者开放技术接口,允许调用中文语义理解、图像生成等能力,或将催生一批本土化AI应用。

例如,结合微信生态智能客服工具,或是抖音风格AI短视频编辑器。通过赋能开发者,苹果正在将Apple Intelligence转化为生态扩张杠杆,复制App Store的成功模式。

工具到生活方式升维:

苹果的野心不止于提升效率,更试图重新定义智能生活标准。

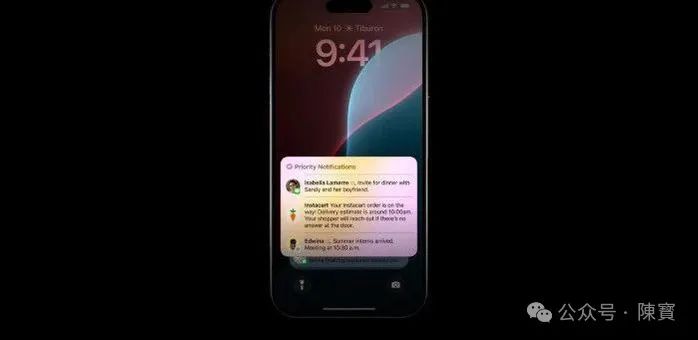

例如,“优先通知”功能通过AI判断信息重要性,本质是对用户注意力的争夺;“图像魔杖”将手绘草图转化为设计图,则模糊了专业与业余的边界。

⋯ ⋯

我认为这些功能看似分散,实则共同构建了一套以苹果设备为中心的智能生活范式。

(一)此前Apple Intelligence延期引发的集体诉讼暴露出用户期待与落地能力之间的落差。中文版上线后,若出现语义理解偏差或隐私漏洞,也会迅速消解前期积累的好感。

(二)中国方言众多,现有模型能否覆盖地域性表达,本地化服务器的数据管理是否符合用户预期,都将考验苹果的长期口碑。

(三)华为盘古模型、小米小爱同学已占据先发优势,且更擅长通过快速迭代适应中国用户需求。苹果的年度大版本更新模式,在AI时代显得笨重。

若不能建立持续的本土化研发体系,苹果又会再次陷入功能滞后泥潭。

⋯ ⋯

中美科技博弈背景下,合作公司供应链安全性、模型训练芯片的供应稳定性,都会成为潜在风险点。苹果需要为技术合作设计更灵活的备选方案,以应对不确定性的加剧。

合则共赢,放在这里比喻也是合适的了。苹果公司这次全球技术和本地基因融合模式,也说明单纯的技术输出已失效,必须通过本土合作伙伴实现文化适配。

敢第一个吃螃蟹的人,勇气值得佩服。数据隐私与地方法规合规能力,将成为市场准入核心门槛。未来产品竞争不再是单一功能对决,而是生态系统的场景覆盖能力。

AI本土化进程中,苹果既展现了巨头转身决断力,也暴露出路径依赖的局限性。

对于用户而言,中文版Apple Intelligence是一次体验升级。对于行业,是一场关于全球化与本土化如何共存的预演。当技术霸权遭遇文化多样性时,苹果公司的答卷才刚刚写下第一行。

(文:陳寳)