AI心理医生,正在悄悄变火。

过去两年,AI领域涌现出了一批“AI心理医生“产品,从能识别倾向并干预自杀的Ash,到融合认知行为疗法的Woebot,再到年费仅需传统咨询1-2次成本的Wysa。

其中,不少公司都拿到了可观的融资。比如,Woebot融资超过1.23亿美元,Ash也在最近半年累计拿下了7000万美元的融资。

投资人看好AI心理医生的逻辑很简单,这个市场需求实在太大了。

2023年的一项调查显示,37%的美国大学生常常感到焦虑。而中国的学生群体也未能幸免。《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书显示,高中生抑郁检出率为40%,初中生抑郁检出率为30%,而小学生的抑郁检出率为10%。

虽然需求很大,但心理健康专业人员的供应严重不足,这也催生了AI心理医生的机会。

A16Z投资人Anish Acharya坚信,围绕心理健康服务将出现一个大公司,甚至可能还有多个大公司的崛起。

接下来,乌鸦君就带你一起来看看AI心理医生这个新兴赛道。

/ 01 /

用AI开“心理处方”成了生意

在全球心理健康需求激增的背景下,当前用户面临两种主要选择:传统心理咨询服务与AI工具。

传统心理咨询以高成本为显著门槛(单次咨询费用通常为数百至上千元),但其核心优势在于服务的连续性及真人咨询师的情感共情能力。

而ChatGPT等通用型AI能低价覆盖海量用户,并稳定解决常见心理困扰,却在深度共情和专业干预能力上存在局限。

专门的AI心理健康产品通过科学化设计与人性化交互的结合,正在重构服务模式:既降低经济门槛(部分产品年费仅为传统咨询1-2次的费用),又突破时空限制,使情感支持触达传统服务难以覆盖的群体。

从市场定位看,AI心理健康工具通过“免费+增值服务”的商业策略,已形成三级分层:

下面具体来看一下:

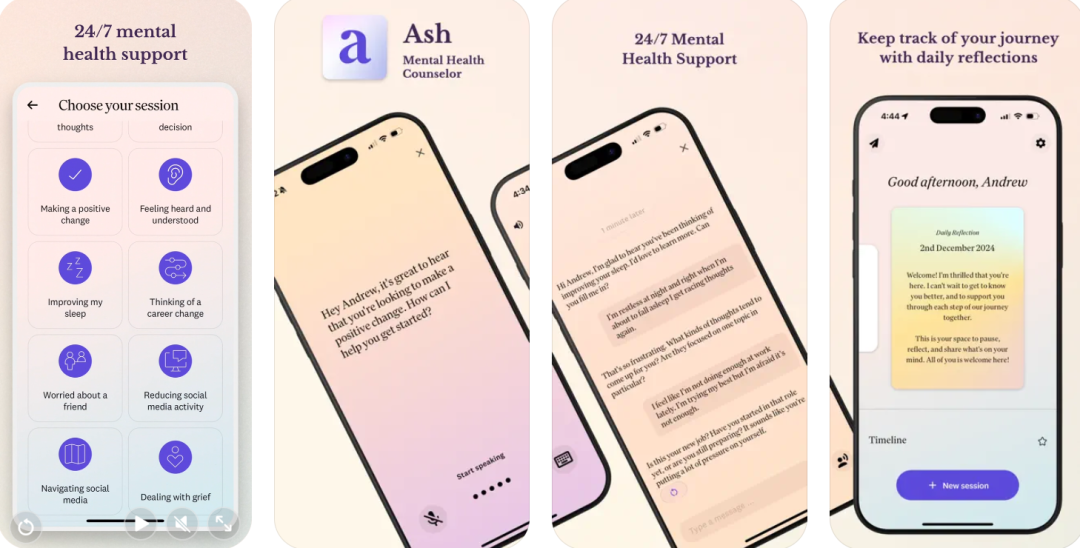

1、心理咨询师Ash,敏感话题无障碍

Ash是一款可文本、可语音对话的AI心理咨询师应用,产品于2024年4月上线。Ash所属的Slingshot AI公司已获得由a16z领投的两轮融资,总金额达7000万美元,公司最新估值达2.2亿美元。

一般AI心理应用则会因为平台规则和安全机制等原因,无法处理敏感问题。传统AI心理应用(如ChatGPT)因平台规则限制,常回避政治、伦理、法律等敏感话题,甚至中断对话,导致用户体验不佳并阻碍咨询进程。

Ash比一般心理类ChatBot在敏感话题上更为开放,能够保证咨询者的倾诉不受阻碍。因此,Ash也能及时地发现咨询者的极端负面想法(比如自杀),并进行关键性的危机干预。

以网友Cele与Ash的一次对话为例,在Cele表达了轻生想法后,Ash首先表达了共情,接着Ash在确认对方的安全(询问对方当下是否有自杀想法),然后是提供建议(立即寻求专业人士的帮助或前往医院),最后还强调了支持(表明重视对方的隐私、支持对方)。

▲网友、Cele与Ash的对话,图源:reddit

Ash具备长期记忆功能,可基于用户历史对话实现个性化交互,突破了传统心理聊天机器人“单次对话”的局限性。这是由于Ash构建了心理健康的基础模型,能够记住咨询的对话内容,并随着时间的推移,解决咨询者的心理健康问题。

目前,Ash的收入来源有用户付费模式(订阅、单次咨询),企业合作(员工心理服务),还有与保险公司合作(保险套餐服务)。Slingshot AI正与多家心理健康机构及平台合作,计划将Ash整合至临床工作流程,但具体合作细节尚未公开。

2、疗愈师Wysa,“话疗”与正念

Wysa是一家印度初创的AI心理健康平台,专注于整合循证疗法(如认知行为疗法,CBT)和正念训练(通过引导用户专注当下来缓解压力),并提供自助工具“Wysa Copilot”。公司已完成多轮融资,总融资额超过2930万美元。

在收费模式上,Wysa提供免费增值模式,包括与心理健康助手免费聊天。付费用户可获得个性化的自我护理计划,以及更专业的文本对话版AI治疗师,还能使用一些情绪跟踪和放松训练的工具。付费服务月费为29.99美元,年费约400美元。

目前,Wysa已被整合到英国国家医疗服务体系中,以支持应对焦虑、压力和抑郁的个人心理健康平台,结合AI聊天技术和真人医生咨询,平台内置100多个AI模型,可辅助评估70种心理健康状况,帮助用户缓解焦虑、抑郁等问题。

3、心理按摩圣手Woebot,情绪管理助手

Woebot由临床研究心理学家Dr. Alison Darcy创立,结合了认知行为疗法(CBT)、人际关系心理疗法(IPT)和辩证行为疗法(DBT)等循证疗法,为用户提供个性化的情绪管理服务。

它的出现不仅填补了心理健康服务的空白,还为用户提供了一个随时可用的“心理按摩师”。

与其他情感型聊天机器人(如Replika、Pi)不同,Woebot采用基于规则的系统设计,而非生成式AI技术。它的对话由专业作家和临床专家编写,确保内容的科学性和有效性。

Woebot的核心功能包括情绪追踪、认知行为疗法工具、感恩日志、正念练习。

其适用于轻度情绪问题,适用于需要心理健康支持的人群,尤其是面临焦虑、抑郁等情绪问题的用户,它也可以作为专业心理咨询的补充工具。

Woebot累计融资超1.14亿美元(截至2022年)。此前,曾推出每月39美元的收费模式,现调整为完全免费。

/ 02 /

AI应用大到人生规划师

小到“懂点心理学的好朋友”

从3亿融资的Pi,到被26万患者信赖的临床AI助手Limbic Care,再到反哺心理咨询师训练的壹心理,市场还出现了一些非治疗主体但熟稔心理疗法的泛心理AI产品,它们正以陪伴机器人、数字护工、训练沙盒等方式,应对更多场景。

1、业余心理咨询师Pi,靠“善解人意”融资超3亿

Pi通常被划分为情感陪伴型AI,它的对话风格也被评价为“心理咨询般的体验”,这是因为Pi确实在一些特定的心理相关场景对话中,经过专门训练和优化,已经能够更深入、灵活地运用认知行为疗法手法。

比如,当咨询者表达不合理想法,Pi会以温和的方式进行挑战和纠正,帮助其建立积极的思维方式,这就是“挑战不合理信念”手法。另外,Pi还熟用“提问引导”和“行为建议”等手法,帮助用户深入地思考和舒缓压力。

2、心理保健伴侣Limbic Care,临床AI支持

Limbic是一家2017年成立的心理健康临床安全标准平台,其在2024年推出心理保健伴侣Limbic Care。Limbic Care由伦敦大学学院和艾伯哈德·卡尔斯蒂宾根大学的研究团队开发,主要用于在治疗间歇为用户提供支持,已在英国国家卫生服务中服务超过26万名患者。

2024年3月,Limbic获得由Khosla Ventures领投的1400万美金A轮融资。

3、咨询师也需要“AI患者”

有的AI已经已经把手伸进了心理咨询师的裤兜。

国内老牌心理网站壹心理在2024年9月,面向心理咨询师推出AI练习室。练习室场景涵盖原生家庭、人际关系、社交障碍等100+个心理咨询案例,用户也可以按照“认知行为疗法”、“心理动力学疗法”等技法场景进行练习。

AI练习室收费99元一年,且不限次练习。这款功能上线7天,练习次数便迅速突破100万。心理咨询师是一个要不断进修的特殊行业,对场景练习的需求庞大,而咨询师在工作前期普遍低价攒经验,甚至要贴钱约督导,AI则以低价同时满足大量练习和辅导需求。

国外类似工具有Lyssn、CARE(以研究为重点),还有AKA Cognitive平台的Muse Alpha,定价取决于与大学和诊所的协议。

4、声纹分析、VR/AR结合等其他技术趋势

保险联动:美国初创公司Kintsugi已通过声纹分析技术实现抑郁筛查,并与保险公司合作开发风险定价模型。类似技术若扩展至表情识别,可进一步细化心理健康风险评估。

混合现实治疗:结合VR/AR设备,模拟心理咨询场景。例如,Meta正在测试的“虚拟咨询室”,通过Avatar表情捕捉和空间音频,还原面对面咨询的沉浸感。

/ 03 /

多模态技术,或提升AI心理医生上限

其实,心理健康的创业机会不是现在才被重视的。

在《Turpentine VC》今年10月的一次播客访谈中,来自知名风投机构a16z的Anish回顾了几年前的创业潮流:

几年前,在On Deck平台上,Web3和心理健康是最受欢迎的创业领域,我们把这两个领域称为“科技的两性”(The Two Genders of Tech)。

但最终,心理健康领域仍然没有跑出有足够体量的公司,Anish把原因归结为:

而AI的出现,将可能彻底改变这一切。

这不仅得益于AI逻辑能力的提升,还有极强的情绪感知能力。多模态技术的发展,正在让AI心理健康产品的感知能力大幅提升。

现在很多AI心理健康产品上,已经初步实现了听觉维度的交互。

但仍然有很大的提升空间。比如,面对用户的面部表情、肢体语言等非言语信号,AI仍处于“盲区”——无法捕捉流泪、微笑、颤抖等关键情绪线索,而这恰是心理咨询师判断用户心理状态的核心依据。

▲电视剧《亮剑》中的角色“王有胜”,仅凭一个表情就把AI迷得找不着北

当前AI心理健康工具还没有能突破单一交互模式,还需要结合GPT-4o等技术的多模态能力实习更高维度的进化。

尽管多模态AI在实验室环境中已实现85%以上的基础情绪识别准确率(MIT 2023年研究),但其在真实场景中的应用仍面临文化差异性和硬件普及度两大障碍。

未来3-5年,随着神经形态计算芯片和边缘AI的发展,轻量化多模态传感器或将嵌入眼镜、耳机等日常穿戴设备,使AI心理助手真正成为“24小时情感监护仪”。

文/朗朗

PS:如果你对AI大模型领域有独特的看法,欢迎扫码加入我们的大模型交流群。

(文:乌鸦智能说)