跳至内容

刘慈欣在 2003 年发表了一篇科幻短篇《诗云》,文中提到,宇宙高等文明“神族”以能量形态存在,自诩为终极艺术的主宰。他们偶然发现人类文明,对唐诗产生兴趣,却傲慢地认为技术能超越人类创造力。

为证明这点,神族捕获地球诗人伊依,并启动庞大的量子计算机系统(化身为“李白”),穷尽所有汉字排列组合,生成覆盖所有可能诗歌的“诗云”——理论上包含古往今来所有杰作,甚至超越李白、杜甫的名篇。

然而,当“诗云”完成后,神族陷入困境:他们虽能制造出所有诗歌的物理载体,却无法从中筛选出真正具有美学价值的作品。最终,神族承认技术虽能复现艺术的“形”,却无法理解人类情感赋予的“魂”,释放伊依并黯然离去。

多数人的见解与老刘《诗云》传达的一样:艺术的本质不在于穷尽可能性,而在于有限生命中迸发的灵感与情感共鸣,这是冰冷技术永远无法替代的人性之光。

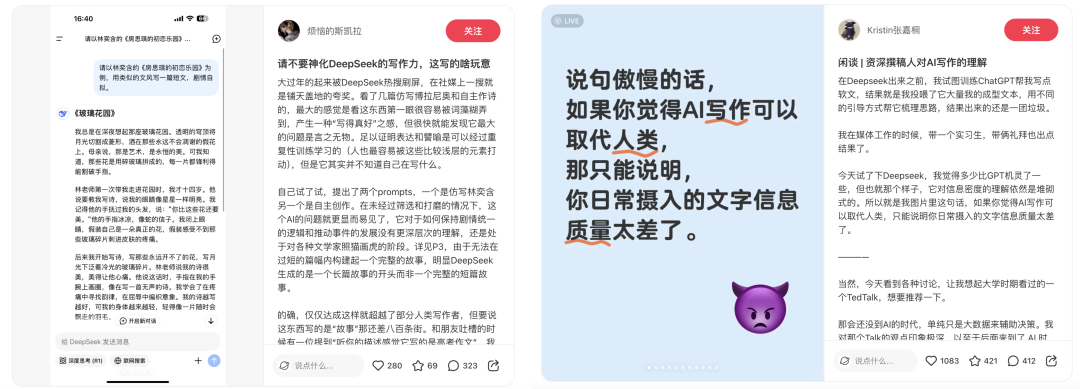

对于科学技术与文学艺术的讨论,在这一波 DeepSeek 的爆火而又被推上风口浪尖。DeepSeek 生成的文字给人以太多惊喜,这既关于人类艺术,也关乎个人饭碗。有的情绪激昂的表示:文科生都要失业了!也有人对此反驳:吃点好的吧!

有人认为:“我们学了四年‘风骨’与‘意境’,最后竟败给了算法生成的‘塑料文学’;也有人认为:“都是一群思维极度量化、没有任何对于美和文字感受力的人在研究 AI,并且自大的认为他们的成果能够取代一个他们根本不了解的领域…”

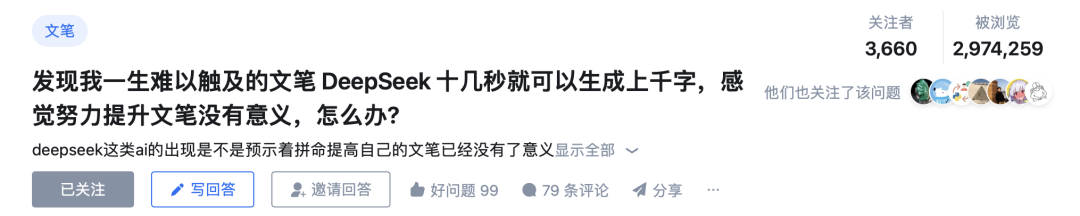

其中知乎上有一个“DeepSeek 出现后是不是预示着努力提高文笔已经没有意义的”提问,被浏览了近 300 万次。

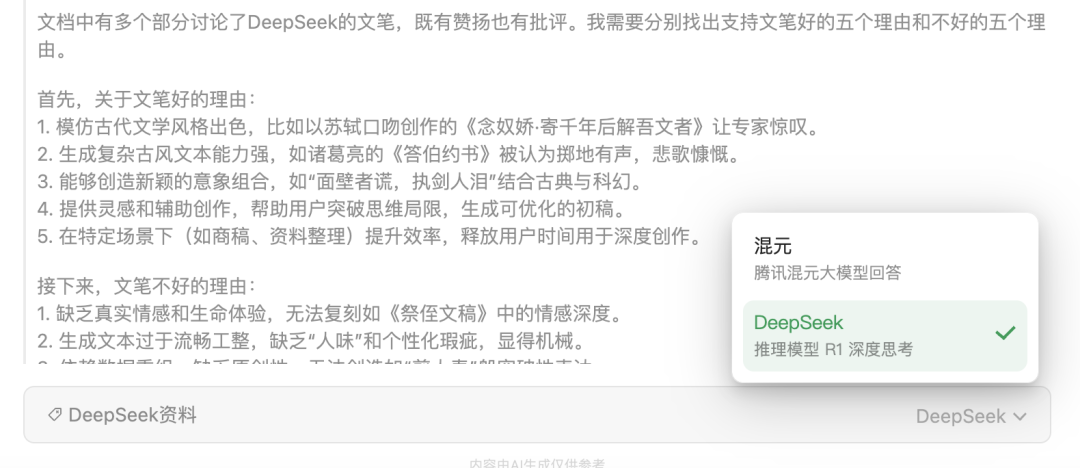

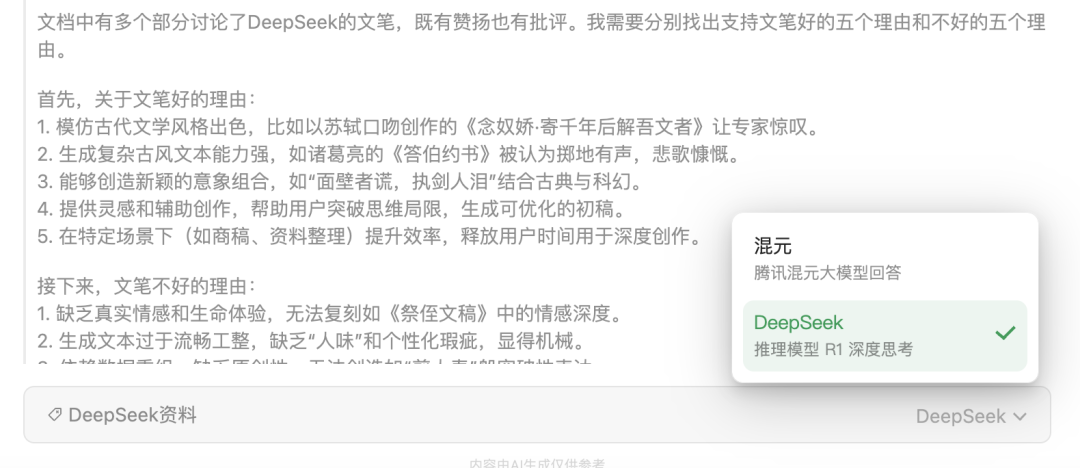

特工宇宙一直在做的一个事情是,构建 Agent 去高效地生产与分发优质内容。我们对网友的讨论非常感兴趣,因此我们获取了知乎上该提问下的 1500 多个回答,以及小红书上两个热帖下的 500 多个回复,交给 DeepSeek 来进行观点总结。

由于内容实在太长,塞不进上下文之中。于是我们选择了 腾讯 ima 知识库,并将所有素材上传至知识库中。

在下方选择了 DeepSeek R1 模型,目前可以免费使用。

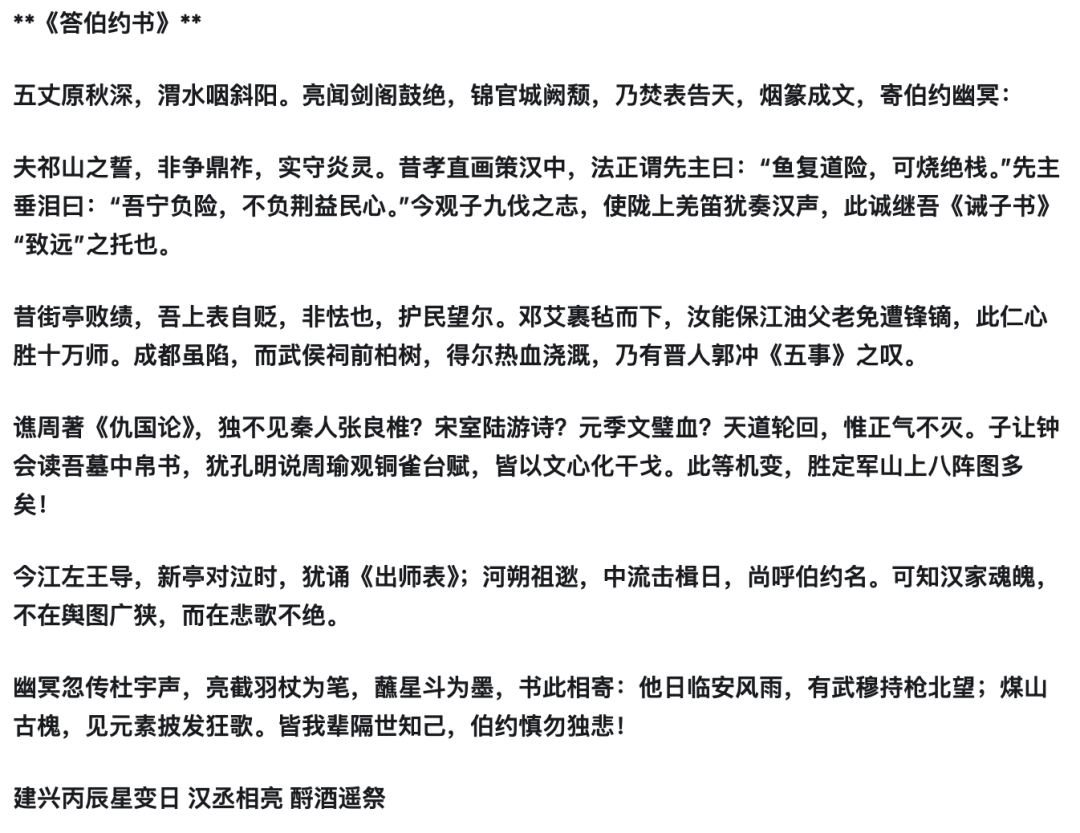

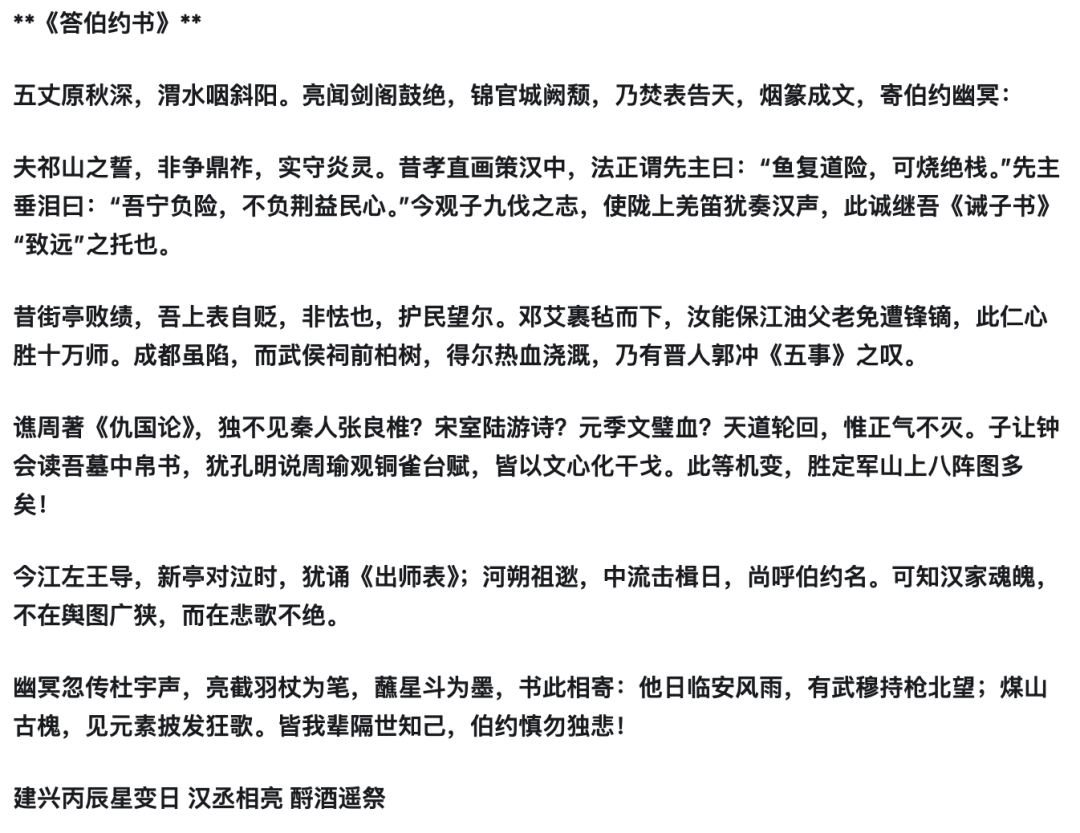

能精准模仿苏轼、诸葛亮等历史人物的语言风格,如《念奴娇·寄千年后解吾文者》被苏轼研究专家评价为“惊着了”,《答伯约书》中“汉家魂魄,不在舆图广狭,而在悲歌不绝”等句子被认为极具历史厚重感。

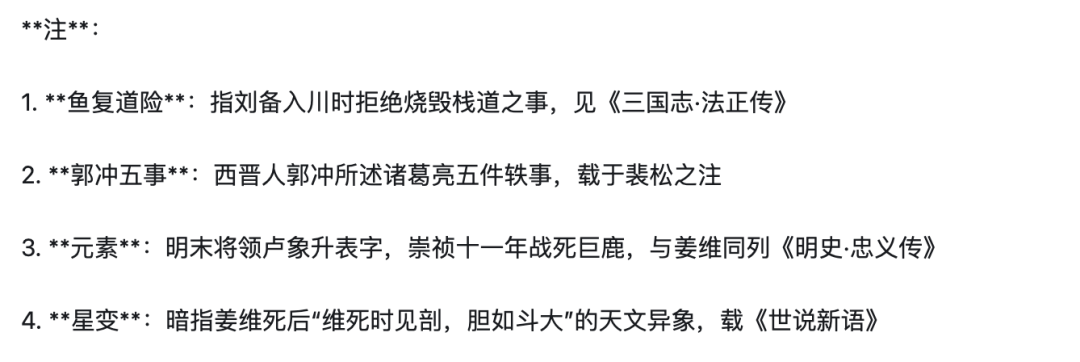

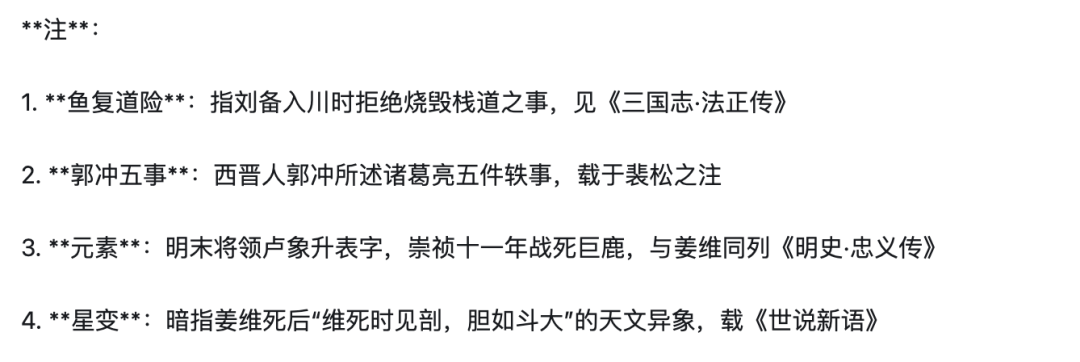

在古典与科幻结合的场景中展现出创造力,如《三体》主题词中“乱云飞渡永夜”“面壁者谎,执剑人泪”等意象,既符合原著精神又赋予诗意表达。

生成的诗词对仗工整、用典精准,如《行香子·夜读东坡〈记游松风亭〉》中“行路何难,驻足皆归”等句子,既有古典韵味又贴合现代语境。

能灵活调用历史典故、文学批评模式,如《答伯约书》中融合鱼复道险、郭冲五事等冷门典故,展现对传统文化的深度理解。

无法复现如《祭侄文稿》中“磕磕巴巴的运笔”所承载的悲恸,或《项脊轩志》“儿寒乎?欲食乎?”的生活化细节,文字再工整也难引发深层共鸣。

生成文本常显“机械感”,如《了不起的盖茨比》结尾翻译中滥用“时光之川”“永恒潮涌”等华丽词汇,反而削弱原句直击人心的力量。

高频使用“褶皱”“裂缝”等固定意象(如《年关的褶皱》),易陷入模式化表达,缺乏人类创作者观察生活的独特视角。

依赖既有语料重组,难以创造如“煎人寿”般颠覆性表达,或策兰“灰发的霜”这类从创伤经验中淬炼的原创隐喻。

未来的答案,或许藏在不断争论过后的一场和解中,在人性的土壤上重建巴别塔。

最后,我们特别喜欢知乎上的一个高赞回答,经作者 @江离 授权后转载如下。

宋国有一个善于制作护手霜的人,因为手霜效果非常好,冬天把手长时间浸泡在水里都不会冻裂,所以他们家祖祖辈辈以在水中漂洗棉絮为业。有个客人听说了,就找到他,问:“我用百金买你的护手霜配方行不行?”他们家一起商议:“咱家世世代代漂洗棉絮,收入也就是几金。卖配方一下子可以得到百金,有这好事还犹豫啥?”就卖给了这个客人。

这个客人得了护手霜的配方,跑去吴王那儿。吴国和越国不是老打仗吗,冬天打水仗时,有防止手脚冻裂的护手霜,那士兵战斗力得大大增强啊。正好越国来侵犯吴国,吴王就让这个客人统帅军队。吴国果然把越军打得大败。吴王很高兴,便将一块土地封赏给他。

最后,庄子感慨说,护手霜的配方是一样的,有的人(比如这个客人)靠它裂土封侯,而有的人却免不了冬天在水中漂洗棉絮的辛劳,这就是用途不同啊!

“能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。”

DeepSeek 就像这个神奇的护手霜,在人人都能得到的情况下,我们要思考的问题应该是:怎么让它为我发挥出最大的作用?

作为一个长期浸润在古代文学作品中的人,我让 DeepSeek 给我创作的时候,我从中收获了很大的快乐。因为我觉得大部分优秀的古代文学作品我都读过了,好久没有获得过那种心神悸动的愉悦了。

但 DeepSeek 着实让我体验了一把。比如我让它以苏轼的口吻,给千年后自己的研究者写一首词,用“念奴娇”词牌,这是它写的:

星河倒卷,算今古、不过指间流霰。墨渍苔碑浑未冷,谁辨蠹痕深浅。铁板新声,云程旧约,都作渔樵典。残编重理,应惊雪浪千片。

遥想后学登临,沧波尽处,笑指孤鸿远。残卷摩挲处,似听当时吟啸。石火光中,蜗角道上,别有乾坤小。待君重续,古今明月曾照。

天哪!第一句写得太好了有没有!而且整首词读下来,那语气真的好像是苏轼在跨越时空说话啊!每一句都写得好好,让我忍不住想背下来——这是在少年时读到最心动的古诗文时才有的感受啊!我把这首词发给我导师,他是苏轼研究的专家,他的回答是“惊着了”!

假如诸葛亮地下有知,知道姜维一直在坚持自己未竞的北伐事业,但最终没有成功,并且蜀汉灭亡了,他会对姜维说什么呢?

写得太好了、太动人了好么!你看它开头结尾都是用祭文的格式写的!

“可知汉家魂魄,不在舆图广狭,而在悲歌不绝。”天哪,这么掷地有声、悲歌慷慨的句子,不是应该只出现在语文书里吗?

“亮截羽杖为笔,蘸星斗为墨,书此相寄:他日临安风雨,有武穆持枪北望;煤山古槐,见元素披发狂歌。皆我辈隔世知己,伯约慎勿独悲!”

有一天晚上,我感到很疲惫,我问它:能不能用苏轼《记游松风亭》的意思,写一首词,用“行香子”的词牌,安慰现代人疲惫的心灵?先给大家看一下苏轼这篇短文的译文:

我曾经住在惠州的嘉祐寺,信步走到松风亭下,感到腿酸疲乏,很想找个能躺下的地方休息一下。抬头望向松风亭,还在高处,心想这么高,我可如何爬上去休息呢?就这样想了一会儿,忽然对自己说:“这里为什么就不能休息呢?”于是心情一下子放松了,好像已经挂在鱼钩上的鱼儿忽然得到了解脱。如果人们都能领悟随遇而安的道理,即便是马上就要上阵杀敌,耳边听得战鼓声声,想到前进杀敌也是死,逃跑受到军法处置也是死,到那时,一样能放下顾虑,很好地休息一番。

第一句“行路何难,驻足皆归”是不是太厉害了!下一句“纵层峦、何必崔嵬”一凡必须登凌绝顶的世俗观念,而在说:即使层峦叠嶂,又何必一定要爬到顶峰呢?下面在说,一旦放弃了这种登顶再休息的想法,看看云、山、风,会忽然觉得自己被从世俗的枷锁中释放出来了。后半阙说,其实登顶有什么呢?名利不过像海潮和烟云,人生途中的松影和山泉,才是你当下正在经历、真正可以把握的东西啊!

最后再举一个例子,这个我在别的回答里贴了,就是我让它用“念奴娇”词牌概括《三体》的内容。下面是它的作品:

“乱云飞渡永夜”这一古典意境和无尽黑暗的宇宙一结合,特别有纵深感,形成了一种古典与科幻相结合的难以言传的审美体验。而“面壁者谎,执剑人泪”,这真是绝对啊!!!后面“黑暗森林法则下,心跳皆是罪牒”,虽然稍微通俗了,但惊心动魄,最后结束于无尽的荒凉之中。

所以我现在专门建了一个文档,储存这些让我惊艳的 DeepSeek 创作,感觉是我的珍宝。而且我发现,它真的颠覆了一个观念,就是“最好的文章、诗词已经在古代写完了”,它甚至可能以古典文学为源头,创造出一个新的文学高峰!只是我们现在还不能想象而已。甚至我觉得,以后一定会有很多文学作品,将由作者和人工智能共同完成,署名也不会只有人类的名字。

讲了这么多,我想,为什么我会有如此深邃而难以言传的喜悦,恰恰因为我曾经读过许许多多的文学作品,曾经有无数的时光醉心在那种人类文明的美之中,我才能体验到这种喜悦啊!(这只是我一个文学爱好者的感受,我相信在很多领域走得很深的人,在使用 DeepSeek 时,也会有难以言传的会心喜悦。)

所以我反而觉得,如果不为了应对考试,不当作家,本来也没必要努力提升文笔,但是在你喜欢的领域里投入很多很多的时间,让自己走得更远一些,感受更深一些,一定能让 DeepSeek 为你发挥更大的作用。

(文:特工宇宙)