电池是人形机器人的“生命线”。但目前,电池续航和电机功率密度两大难题正阻碍人形机器人产业化落地。

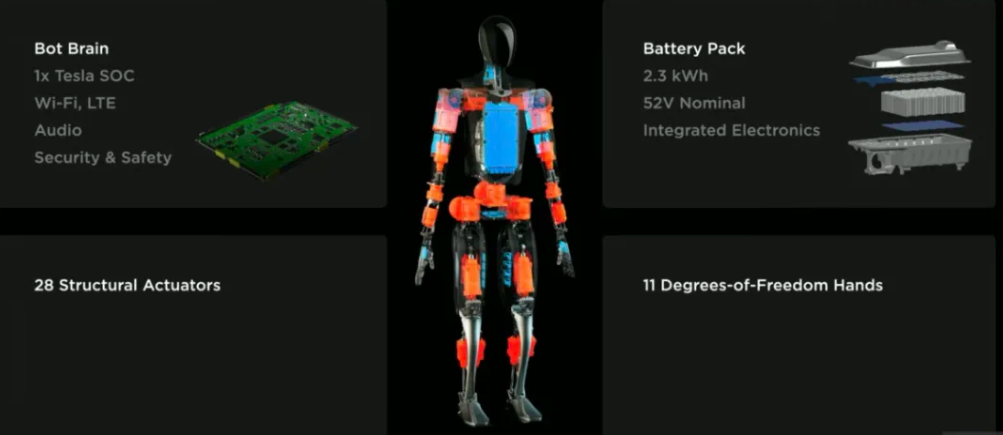

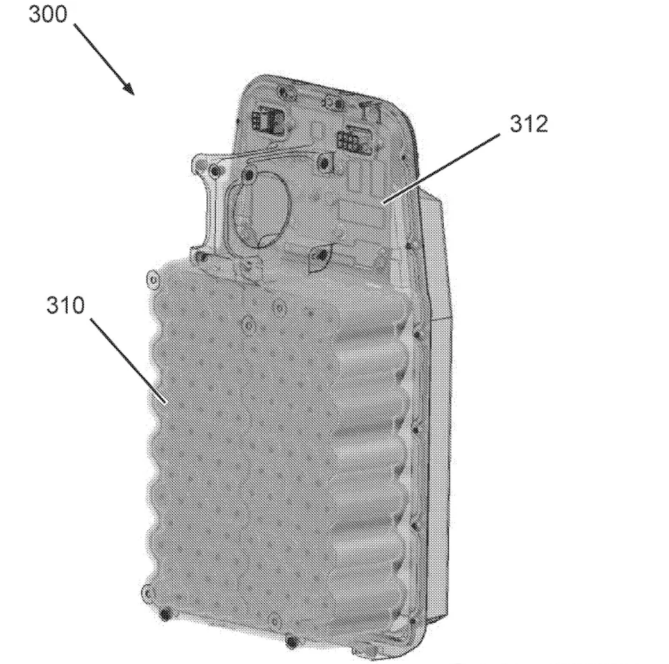

此前特斯拉曾展现用人形机器人组装电池的场景,其实特斯拉人形机器人电池Pack系统采用的就是2个圆柱电芯成组,这个在名称为《Vertical energy storage device enclosure and systems thereof for a robot》的特斯拉专利库能够找到,特斯拉称该电池Pack系统能量2.3KWh,电压52V,采用63个电芯,在计算机系统和电池Pack系统的下方都是散热翅片,在两个散热翅片中间有一个共用的风道,采用风扇主动抽风的方式,对计算机系统和电池Pack系统同时进行抽风降温。

有机构猜测,该电池组是将容量较高的松下21700电芯进行串联,或者是定制类方案。这也使得特斯拉在能源方面的布局受到人们的广泛关注。2月11日,特斯拉上海储能超级工厂建设项目在上海自贸区临港新片区正式投产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目,其生产的商用储能电池将供应全球市场。

据介绍,工厂初期规划年产商用储能电池1万台,预计将在2025年第一季度实现量产。特斯拉自2015年起开设储能业务,目前已开发出针对个人家庭用户、商业用户、公共事业用户的多款产品。在2023年3月特斯拉召开的投资者日活动上,特斯拉公司首席执行官马斯克重申了“宏图计划”——推动家用、商用、工业、交通都转向可持续能源,储能产品则是可持续能源商用的底部支撑。

此前,马斯克称将在2026年将人形机器人产量提升至5万-10万台,2027年增至100万台,如果基于每台人形机器人平均配备2kWh电池容量的基础测算,那么到2027年,特斯拉人形机器人的锂电池需求有望突破5GWh。因此,业界猜测,除了新能源汽车,新工厂生产的储能电池,将有一部分能够应用于人形机器人产品。

▍人形机器人电池的瓶颈

目前,业界人形机器人通常使用由圆柱形锂离子电池组成的电池组,安装在机器人的躯干内为机器人提供续航。从系统架构来看,当前人形机器人用锂电池普遍采用48—58V系统电压,以13-16串3-9并的电池组结构为主。但是受限于人形机器人的整体布局,电池体积受限,大多数人形机器人的使用续航仅局限在3—6小时,部分产品甚至更低。而且当锂电池过充时,过量嵌入的锂离子可能会永久固定于晶格中,导致电池循环寿命变短。

这类传统电池无疑局限了人形机器人的生产力,因为在搬运物品和移动的高频作业过程中,每执行一次动作,都要进行放电,这就要求电池具备2—3C以上的放电倍率,以支撑频繁的动作需求。而且在工业化的应用中,这种放电行为是高频且持续发生的,所以电池不可能持续运行,热管理对人形机器人来说也是一个重点课题。

《机器人报告》的编辑史蒂夫·克劳指出:“大多数人形机器人运行时间仅有差不多一个半小时,然而,充电时间则需要长达一个小时。这迫使工厂或仓库必须为每项任务配备两台或更多机器人轮换使用。这是企业在实际运营中采用人形机器人的最大障碍。他们必须找到延长电池续航时间的解决方案。”

例如美国位于俄勒冈州的Agility Robotics公司研发的Digit双足人形机器人,能够搬运约30磅重的物品,但每次充满电后的工作时间仍只有一个半到两个小时,而充电则需要50分钟到一小时。工程团队一直在努力提升Digit机器人的电池续航能力,他们在机器人躯干中尽可能多地装入圆柱形电池,包括采用石墨阳极的镍锰钴电池,这种电池是当前锂离子电池中能量密度最高的选择之一。

Agility Robotics的CTO普拉斯·维拉加普迪表示,他们现在的重点是提高机器人电池的充电速度,目标是形成充电10分钟、工作100分钟的循环。同时,Digit机器人还尝试加入类似特斯拉的动能回收系统,让人形机器人在搬运重物时,回收部分行走和手臂动作产生的能量,维拉加普迪解释道,“我们尝试在充电量和工作时间之间找到平衡,确保机器人能在工作周期内保持稳定的效率。”

国内也有类似企业推出了新的电池方案。例如【魔法原子】公司的人形机器人MagicBot,双臂搬运负重达到惊人的20公斤,续航达到5个小时,远超业内平均水平。又例如【广汽集团】推出的第三代具身智能人形机器人GoMate,有媒体报道称,该机器人得益于采用了全固态电池,GoMate的续航能力能达到6小时,而且大幅降低了能耗,相比同类产品节能达80%以上。

还有例如软通动力旗下子公司【软通天擎】1月16日发布的天鹤C1,该机器人可持续运行4小时以上,其内部采用创明-安能可电池系统,配备全极耳准固态电芯,内阻精确控制低至3mΩ,在保证电池性能的基础上,有效减轻电池重量,搭配先进的电源管理算法,以及高达10000mAh的电池容量,组成一套国际领先的机器人能源解决方案,不仅能实时精准监控电池状态,还能够为机器人提供持久续航保障、安全可靠保障。

当然,在能源系统迭代但不稳定的阶段,电池能源密度不够用数量来凑依然是可行的做法。例如具身智能公司【跨维智能】新发布的W1机器人能达到8小时续航,他们采取的就是轮式底盘,这种结构设计能将搭载锂电池的部位下移,20公斤重的电池放在底盘上,不仅能让机器人作业时重心整体下沉,提高了作业稳定性与安全性,还有效增加了作业续航。

▍人形机器人能源概念企业动态

不久前,摩根士丹利的一份报告指出,在机器人电池方面,宁德时代、亿纬锂能、LG新能源、三星SDI等公司已经有着进一步的创新,其实在中国,更多的企业已经在酝酿着电池技术与机器人融合的变革性技术。

例如早在1月份,就有锂电上市公司透露了机器人客户。蔚蓝锂芯就提到宇树科技是其机器人/机器狗锂电池应用领域的客户。欣旺达也表示,公司的电池可以提供给机器人使用,对新兴市场机会始终保持密切关注。圣阳股份也提到,公司生产的圆柱锂电池适用于机器人领域。

除了传统锂电池,在理论中,固态电池具备极高的能量密度,安全性和循环寿命等方面都将优于传统的液态锂电池,续航能力远超传统电池,而且体积更小,十分钟即可充满电,使用寿命长达 20 年。在极端气候条件下,固态电池依旧稳定放电,安全性高,这将使得固态电池在电动汽车、储能系统、可穿戴设备(AI 眼镜和 AI 耳机等)、人形机器人、高端消费电子及低空等都具有更广泛的应用前景。

无论是半固态和硫化物全固态,目前的产业化进展仍处于中试或小批量生产阶段。当前该技术尚未实现大规模商业化落地应用,短期内其生产成本依然较高,也存在一些安全性问题,但有望在2025年左右呈现一定爆发性。在这个领域,中国企业也正处于领先阶段。

例如长虹能源在碱性锌锰电池和锂电池领域均拥有国际领先的核心技术,公司掌握超高性能碱锰电池技术,10年保质期碱锰电池技术。2024年长虹电源研制了一款用于机器人领域的低温锂离子电池组,这款系统重量仅为10.55千克的低温锂离子电池组,系统能量密度可达250瓦时每千克,常温循环寿命可达1000次以上,在零下40摄氏度的低温下也可以实现15安放电,放电容量效率达90%以上。此外,该款低温锂离子电池组内置智能BMS管理装置,具备自身健康管理、寿命预测、故障预警等功能。

长虹能源也正在积极布局固态电池、高镍硅碳体系等前沿技术,为未来的技术升级和产品迭代做好准备,其推出的21NCM35机器人用半固态锂离子电池组已展现出优异性能,在-40℃低温条件下仍可实现15A放电,容量效率维持在90%以上,系统能量密度达到250Wh/kg。该公司产品已开始向部分机器人、机器狗制造商批量供应。

又例如成立于 1998 年的北京当升科技,是锂电正极材料领军企业,公司主营产品包括锂离子电池正极材料、磷酸(锰)铁锂、钠离子电池正极材料,广泛应用于动力电池、储能电池、高端数码电池等三大领域,并与全球一线品牌电池和车企的深度绑定。当升科技也是国内率先在硫化物固态电池先行布局的企业。

2月10日晚间,当升科技与中伟股份签署《战略合作框架协议》,双方就动力、储能、低空及AI、机器人等领域锂电池用三元材料、钴酸锂、磷酸(锰)铁锂、钠电材料、固态锂电材料、半固态锂电材料、富锂锰基等产品的原材料供应链建立长期合作伙伴关系。未来3~5年,甲乙双方预计在三元前驱体、四氧化三钴、磷酸(锰)铁、钠电前驱体、固态前驱体、聚阴离子前驱体、富锂锰基前驱体等产品的合作量达3万—10万吨/年。

除此之外,类似容百科技、南都能源、有研新材、天奈科技、曼恩斯特、光华科技、三祥新材、道氏技术等企业也有着固态电池等方面的布局,旨在基于全新材料与专利布局,实现储能领域的领先。

由此可见,在人形机器人储能电池这个领域,照着特斯拉“抄作业”已经并非唯一解。

(文:机器人大讲堂)