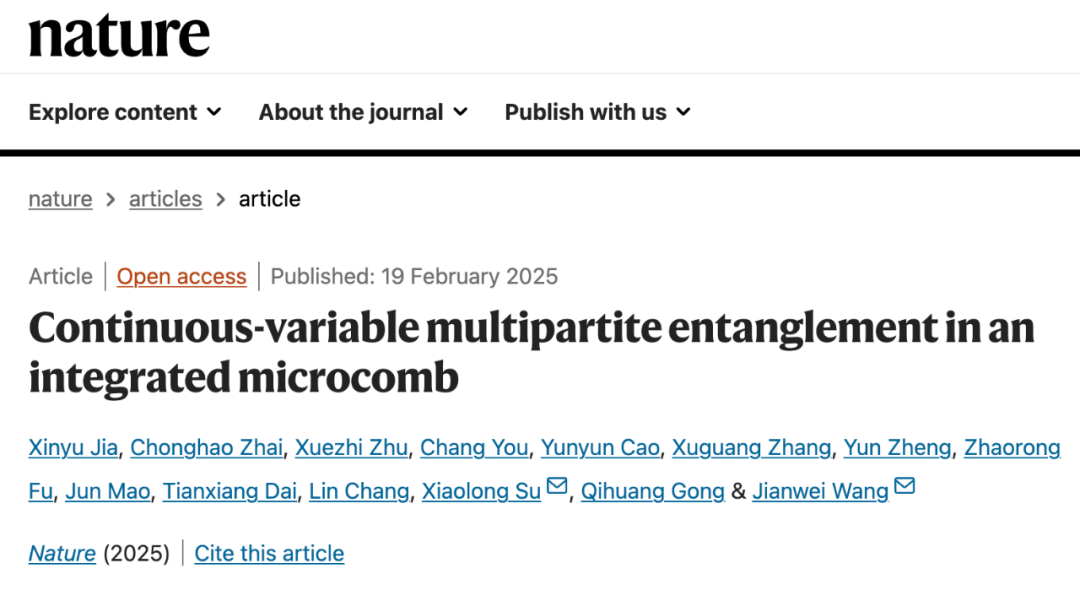

2025年2月20日,北京大学物理学院现代光学研究所王剑威教授和龚旗煌教授课题组与山西大学苏晓龙教授课题组合作,在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上发表一项以《基于集成光量子频率梳芯片的连续变量多体量子纠缠》(“Continuous-variable multipartite entanglement in an integrated microcomb”)为题的突破性研究成果

Nature审稿人高度评价并指出:“这项工作首次在光学芯片上实现多比特连续变量量子纠缠,这一成果为可扩展量子信息处理奠定了重要里程碑。”(This is the first time that multipartite entanglement is realized on an optical chip, which constitutes an important milestone for scalable quantum information)

这是在国际上首次实现了基于集成光量子芯片的连续变量簇态量子纠缠,为光量子芯片的大规模扩展及其在量子计算、量子网络和量子信息等领域的应用奠定了重要基础

我们一起扒一扒这篇论文:

划重点:

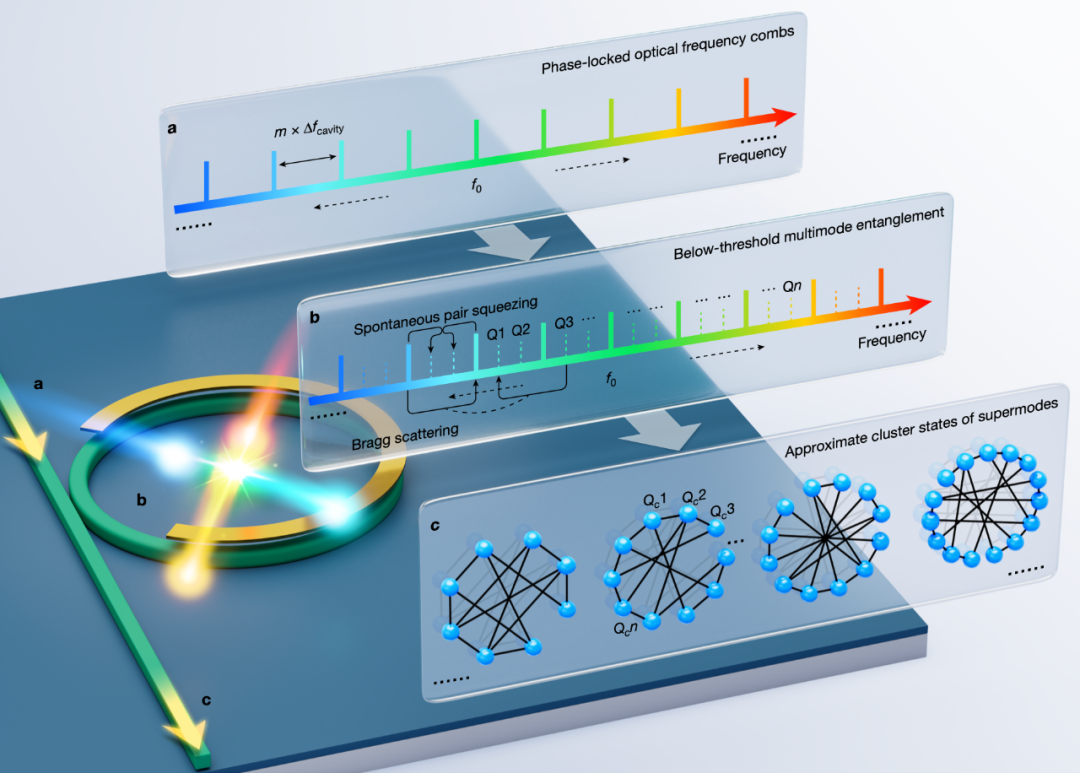

关键词一: 集成微梳(Integrated Microcomb) 这次的量子纠缠,是在一个 集成了微梳的微型芯片 上实现的。微梳就像一个精密的“频率梳子”,能产生多频率的光,为量子信息的编码和处理提供了强大的工具

关键词二: 连续变量(Continuous-Variable)别再只盯着“量子比特”啦!这次玩的是更高级的“量子模式”(qumodes),信息被编码在光的“连续”属性中,比如光的振幅和相位。 相比传统的“离散变量”,连续变量量子计算在 确定性生成和纠缠 方面更有优势!

关键词三: 八方纠缠 (Eight-Mode Entanglement)单打独斗已经out了,现在流行“团战”!这次直接搞定了 八个量子模式的纠缠,而且是 确定性的生成!意味着我们向着构建 大规模量子网络和量子计算机 又迈出了坚实一步!

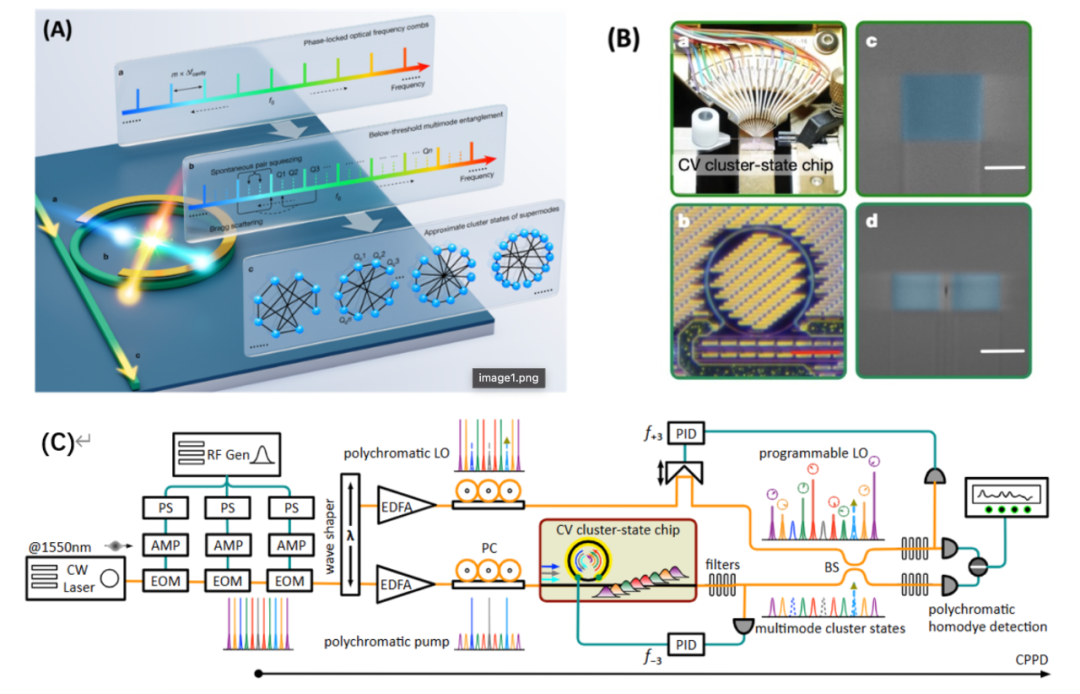

图1 基于集成频率梳微腔的连续变量纠缠簇态制备、调控与探测原理和方案图

这项研究到底牛在哪儿?

简单来说,这项研究解决了量子科技发展中的一个关键难题: 如何高效、稳定地生成和操控大规模量子纠缠态

传统挑战: 以往的量子纠缠研究,大多停留在 两个量子模式 之间,而且在 芯片上实现单光子互动非常困难。想扩展到更多量子比特,难度指数级上升!

中国方案: 这次研究人员巧妙地利用 集成微梳技术 和 连续变量量子信息 的优势,就像是找到了量子世界的“高速公路”,一下子把纠缠的“车道”拓展到了八条!

更细致地解读一下论文亮点:

-

1. 确定性生成多方纠缠: 区别于以往概率性的量子纠缠生成,这次是 确定性的!要啥有啥,指哪打哪,量子资源的控制力大大提升! -

2. 片上集成,微型化突破: 所有操作都在一块小小的芯片上完成!这意味着量子系统可以更加 小型化、集成化,为未来的便携式量子设备铺平了道路 -

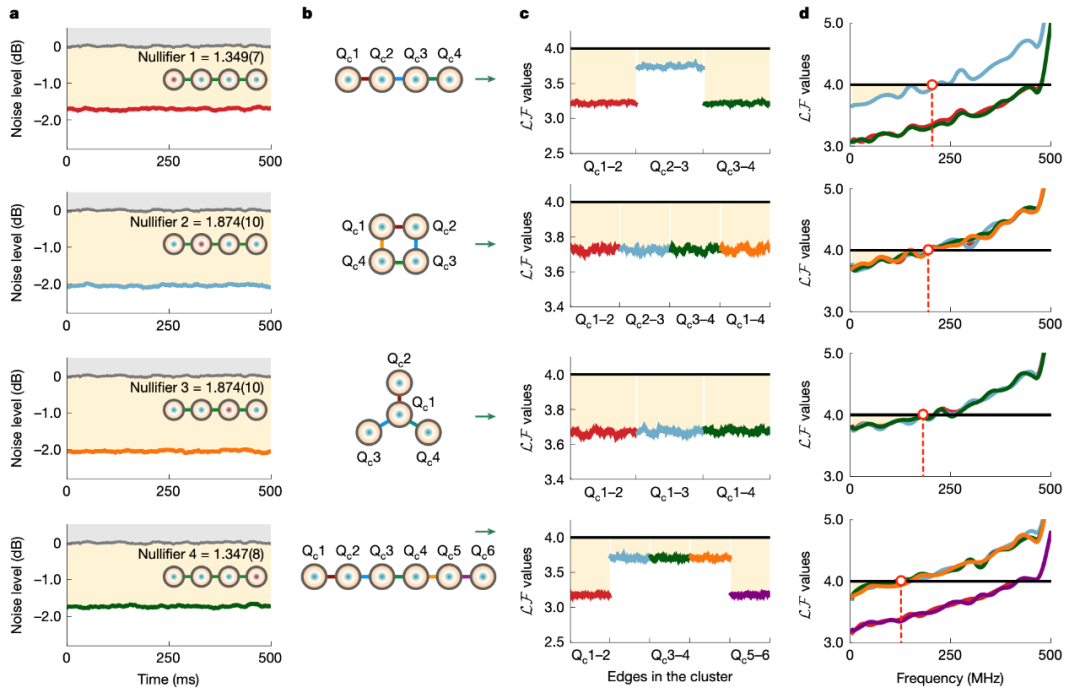

3. 超宽频率范围纠缠: 实验验证了在数百兆赫兹的边带频率上都存在超模多方纠缠,这表明该技术具有很高的带宽和扩展潜力! -

4. 精确表征纠缠结构: 通过测量零化子相关矩阵,科学家们还深入分析了纠缠的结构,发现它近似于预期的簇状结构,为构建特定类型的量子网络提供了理论依据 -

5. 潜在应用前景广阔: 论文明确指出,这项技术为量子计算、量子网络和量子传感 等领域打开了新的大门!想象一下,未来的量子计算机、量子互联网,或许就藏在这样的微型芯片里! -

图2 不同纠缠结构的连续变量簇态实验结果:(A)零化子;(B)不同纠缠结构簇态;(C)van Loock-Furusawa判据实验结果;(D)100MHz宽带纠缠判定

写在最后

需要强调的是北大的这篇论文取得的技术突破首次在国际上实现了基于集成光量子芯片的连续变量纠缠簇态的确定性制备、可重构调控与严格实验验证

这项技术突破标志着集成光量子芯片技术在量子信息处理领域的重要突破,为量子计算和量子网络的实用化发展提供了关键技术支撑

参考:

https://news.pku.edu.cn/jxky/9b407594490445848fc9282cdd070c11.htm

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08602-1

⭐

(文:AI寒武纪)