中国空间站中的机器人技术一直是全球关注的焦点。

截止2月21日,中国空间站公布了两款机械臂,两款机器人。

在机械臂领域,分别是大臂“天和机械臂”,以及小臂“问天机械臂”,每条机械臂都具有7个自由度,约采用1.8万个零部件,背后有50万行代码,在方案设计如系统功能、配置、构型、自由度数量等方面基本一致。

“天和机械臂”,臂长10米,最大负荷能力可达25吨。“问天机械臂”臂长5米,最大负荷能力可达3吨。

大小臂分工,各有侧重。大臂处理大型物体的抓取和移动,协助空间站的组装和维修工作。而小臂则处理较小物体的抓取,协助航天员进行精细操作和实验设备的安装。

两个机械臂可以通过在轨级联方式连接在一起,组成一个操作范围更大的组合臂。组合臂全长超过15m,自由度达14个,组合后的双臂非线性、强耦合特性更加突出。

同时,机械臂中间和末端还加装了视觉系统,可以进行状态监视和目标识别,同时为地面控制人员提供了遥操作重要的视觉反馈。

更重要的是,两款机械臂的末端执行器安装在机械臂首尾两端,分别与肩回转关节和腕回转关节相连接,两个末端执行器状态完全一致,用于实现对目标的抓取、机械锁定及电气连接。

由于在空间站上分布有多个目标适配器,能为机械臂提供机械、电源、数据等标准接口,因此机械臂可以通过切换不同控制模式,控制首尾两端末端执行器依次捕获、释放空间站舱体表面的目标适配器进行肩、腕互换实现爬行。

这意味着两款机械臂都可以在舱体上自主爬行移动,从而切换末端以及底座,进行360度无死角的巡视和配合任务。

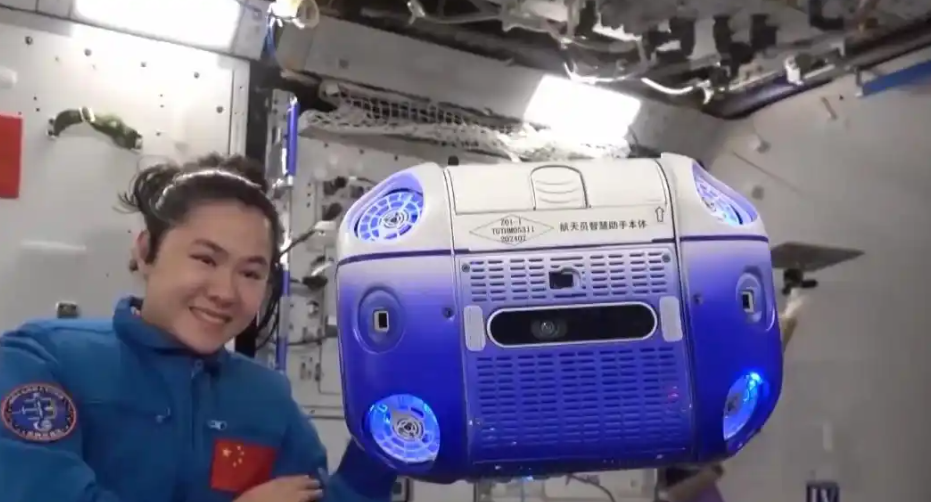

除了机械臂,今年1月初我国还公布了空间站内的一款舱内智能飞行机器人,这是由哈尔滨工业大学教授张立宪团队承担研制的,被称为航天员智慧助手“小航”。

“小航”可以通过航天员语音指控,旨在替代/协助航天员在空间站内移动拍照、舱内巡检、物资管理产品状态检查、答疑解惑与航天员情感互动等。

“小航”未来将主要对空间站进行定期巡检,实时监控整个空间站的状态。例如,在舱内某个角落发生设备故障时,“小航”能够第一时间定位并拍摄故障部位,为地面团队和航天员提供参考。

其次,“小航”可以负责空间站的物资管理和物流优化任务。“小航”能够根据物资的编号和位置记录,迅速定位并协助航天员完成调取或存储任务。这不仅提高了物资管理的效率,也减少了人为错误的发生。

“小航”还能承担任务记录和数据分析的职责。例如,在设备测试或科学实验过程中,“小航”可以自动记录操作细节和实验结果,为后续分析提供精准数据支持。这个功能不仅可以帮上宇航员,还可以为地面上等待实验结果的科学家们提供重大帮助。

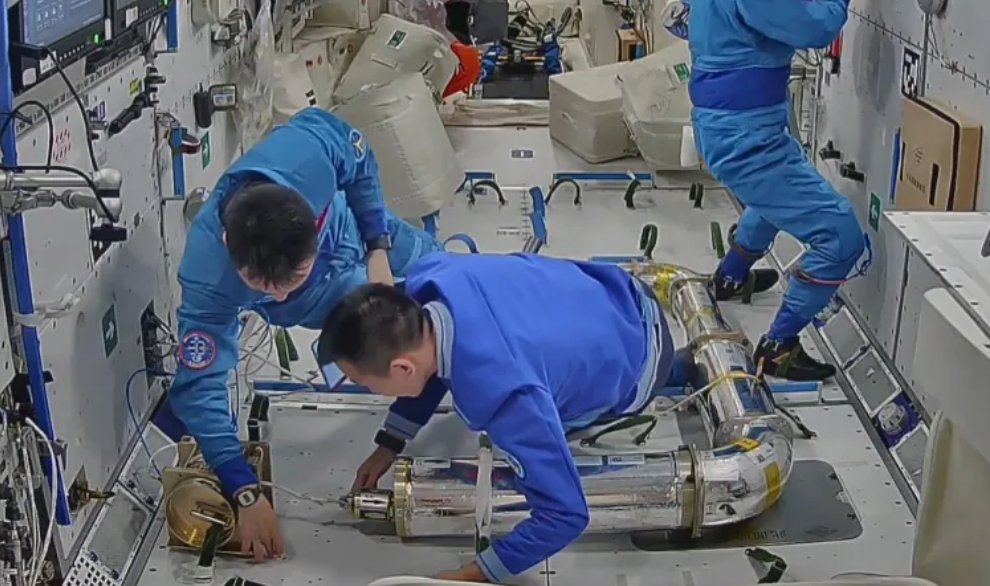

1月初“小航”亮相之际,中国航天员还同时开展了第四款机器人“空间站管道检测机器人”的在轨试验验证工作。

当时航天员首先将它送入模拟管道内并上电,随后按下任务按钮启动机器人,完成检测后,机器人返回入口处由航天员取出,通过试验验证适应多种复杂管道的机器人机构设计,以及复杂管道环境下多级协调、全身运动控制等关键技术,为空间站管道自动检测奠定技术基础。

2月21日,中国空间站航天技术试验领域宣布成功完成了空间站管道检测机器人在轨试验,验证了管道检测机器人的管道环境适应能力和变刚度运动安全性,为未来配合空间站完成管道检测提供技术基础。

管道检测机器人在轨试验如何开展?据悉,航天员在轨搭建了包含不同直径的直管、弯管、锥管的模拟管道,在模拟管道内开展了机器人运动能力试验、收缩状态下管道机器人拉出试验和机器人状态微调后拉出试验。

试验过程中,机器人平稳可靠地通过多种直径的直管、弯管、锥管,验证了适应多种复杂管道的机器人自主运动技术,即便机器人断电后,航天员也可轻松地从复杂管道内拉出,验证了机器人被动柔顺机构的安全性。

本次管道检测机器人在轨试验,是我国空间站开展的首个舱内特种作业机器人在轨试验,验证了适应多种复杂管道的大变径比管道机器人设计和多级协调全身运动控制等关键技术,证明了机器人在空间站管道复杂环境下的自主适应运动能力和安全性,为未来在空间站管道的实际应用积累了宝贵经验。

管道检测机器人技术本身难度重重,在太空中运行更是面临诸多挑战。例如空间站管道结构复杂,管径跨度大、突变、不连续,机器人适应空间站管道完成自主运动是一大挑战;机器人在管道内运动,既要确保机器人与管壁接触力对管径变化的适应性,还要确保意外情况下不能卡滞在管道中,因此管道机器人在管道中的运动安全性也是一大挑战。

值得一提的是,该款管道机器人借鉴了棘皮动物(如海星、海胆、海参等)的管足器官“静止时收缩于体内,运动时向外延伸”的运动机理,提出了“自主伸张、受力收缩、无电变柔”的仿生变刚度设计思路,设计了主被动结合的腿部剪叉伸缩机构。

管道机器人的被动机构使机器人腿部可根据管径快速调整长度,以适应管径变化;主动机构实时控制机器人脚部与管壁的压力,保证机器人脚部与管壁可靠接触,使机器人具有足够前进动力。

既能适应复杂的空间站管道,又可以保证空间站管道的安全,解决了空间站管道复杂环境自主适应和运动安全性的两大难题。

该机器人采用两头两尾前后对称的模块化结构,具有23个自由度,配备位置、力等多种类型传感器。在实际运行中,机器人的“智慧大脑”会利用全身传感器信息计算管道机器人的姿态、位置,并给出运动策略,在保障管道安全的前提下,调整全身各关节位置、速度、力的输出,使机器人平稳地在空间站管道内运动。

(文:机器人大讲堂)