作者|沐风

来源|AI先锋官

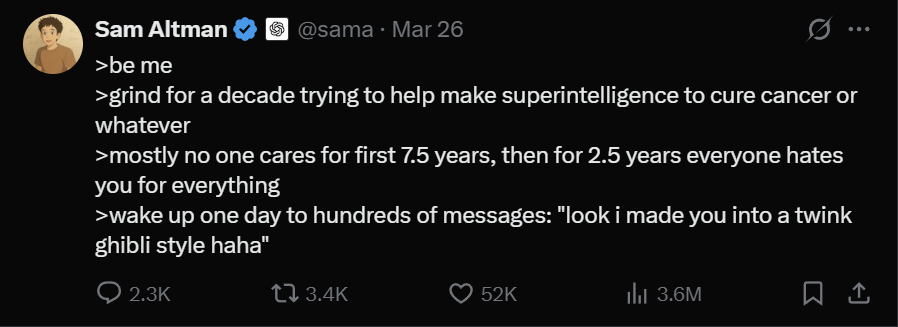

虽然OpenAI坚称,只模仿“工作室风格”,而非“在世艺术家”,但谁都知道,吉卜力的灵魂就是宫崎骏本人。

这位83岁的老爷爷,曾在2016年对着AI生成的扭曲动画痛批:“令人作呕!这是对生命的侮辱!”

狂欢没持续几天,一场荒诞反转就给这场童话泼了冷水。

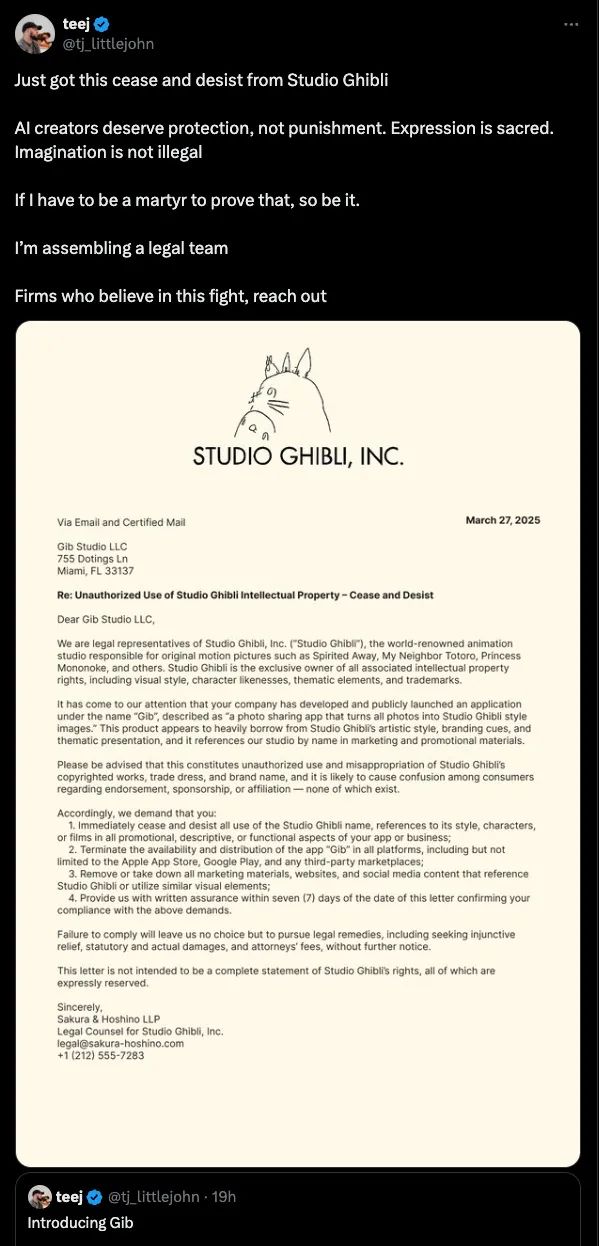

某网友自称开发了“吉卜力滤镜”APP,引来一片惊叹。

随后网上又晒出一封措辞严厉的律师函,声称吉卜力要起诉其侵权。

吃瓜群众还没来得及共情,眼尖的网友就发现:这封律师函的日语语法错误百出,连工作室地址都写错,大概率是AI生成的假货。

当媒体向吉卜力求证时,对方也只淡淡回了句:“没发过这种东西。”

懒得配合这场闹剧的演出。

但玩笑背后,真正的法律暗流早已涌动。

OpenAI正被《纽约时报》等巨头起诉未经许可使用版权内容训练AI。

律师们争论的焦点还在于:“画风”算不算知识产权? 美国知识产权律师Evan Brown打了个比方:如果我学毕加索画立体派,不算侵权;但如果我偷拍毕加索的手稿临摹,那就是另一回事了。

问题在于,没人知道OpenAI的模型里是否藏着吉卜力的“手稿”——那些被拆解成数据点的动画帧,是否成了AI的“魔法原料”?

更深入的话题是,当AI成为人人都可以把握的“新画笔”,艺术家会失业,还是更自由?

乐观派认为,AI是“平民版宫崎骏”,让普通人也能体验创造的快乐。

比如有设计师感慨:“以前要调几十个参数、叠几层模型才能接近吉卜力风,现在和ChatGPT聊个天就搞定了!”

悲观派则担忧,当AI能批量生产“类吉卜力”作品,真正的手绘动画师可能沦为廉价劳动力的代名词。

甚至有网友因此发帖称,有了幻灭感,GPT-4o 的图像能力,直接干翻了很多创业公司的产品,“情绪非常低落,压力非常大”。

这种焦虑并非空穴来风。

宫崎骏曾为了《起风了》中4秒的关东大地震镜头,要求团队手绘15个月;而AI生成一段同等复杂度的视频,可能只需15秒钟。

在算法与童话之间,我们需要怎样的魔法?

(文:AI先锋官)