新智元报道

新智元报道

【新智元导读】想象一个世界,你的亲人从未真正离去。DeepMind与科罗拉多大学提出「生成幽灵」——基于逝者数据打造自主的数字智能体。它不仅承载记忆和声音,还能以「逝者视角」回复当下事件,带来情感慰藉与想象。这不是科幻小说,AI正在创造逝者的数字回声,分享新见解并回应当下世界。

想象一下,在亲人离世后,你仍能与他们的「数字幽灵」互动、交流。

甚至获得他们「生前」从未表达过的想法或对当下事件的「看法」。

这听起来像是科幻小说的情节,但随着人工智能的飞速发展,正在迅速成为可能。

《超人:钢铁之躯》中超人父亲的「数字生命」

DeepMind研究院和科罗拉多大学博尔德分校最近的一篇论文提出一个观点,在我们的有生之年,很有可能会看到一种新的智能体,一种全新的数字生命。

在人们去世后,仍然可以做到与亲人或更广泛的世界互动。

DeepMind将这种形态称为生成幽灵(generative ghosts),因为这些智能体将能够生成「新的内容」,而不仅仅是重复其创造者生前产生的内容。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.01662

这并不是幻想,随着AI系统在广度和深度的迅速提升,生成式AI能够创建越来越强大和逼真的智能体,甚至可以基于具体的一个人完成建模。

但这种区别碳基人类的全新生命,是否会带来未知的风险、伦理挑战和人机交互(HCI,Human computer interaction)议题,还未为可知。

DeepMind和科罗拉多大学为AI和HCI制定了一项研究议程,以更好地探讨这项新技术。

在这种生成幽灵、数字生命出现前,也许是时候提前「对齐」一下了。

DeepMind引入了「生成幽灵」的概念,代表未来已故人士的一种智能体。

这种形态会在多久的将来实现?真的会越来越普遍吗?

纵观历史,人们一直依赖技术来纪念、缅怀甚至与故去之人交流。

墓碑和其他葬礼标记可以追溯到公元前3000年左右。

芝加哥大学出版社《古埃及的死亡与来世》

讣告,比如美国的讣告可以追溯到16世纪。

等到了万维网、互联网时期,人们会创建自己的家庭主页,其中的某一页用来纪念家族的已故成员,可能是父母,也可能是曾经陪伴生活的宠物。

很快,在线墓地也随之出现。当互联网技术与死亡在不同背景下交汇,数字遗产、在线纪念、数字遗赠等纪念形态不断出现。

这些能够传递价值和意义的遗产,在逝者去世后,依然能继续代表逝者。

一些对AI技术「娴熟」的人已经通过亲人的数字内容,制作出了逝去亲人的数字形象。

Amy Kurzweil在她的图像小说《Artificial: A Love Story》中,记录了她的父亲、未来学家Ray Kurzweil如何创建了一个聊天机器人,以Ray称之为「Fredbot」的形式体现已故父亲Fred Kurzweil(Amy祖父)的记忆。

利用AI的力量Amy与她从不认识的祖父Fred建立联系

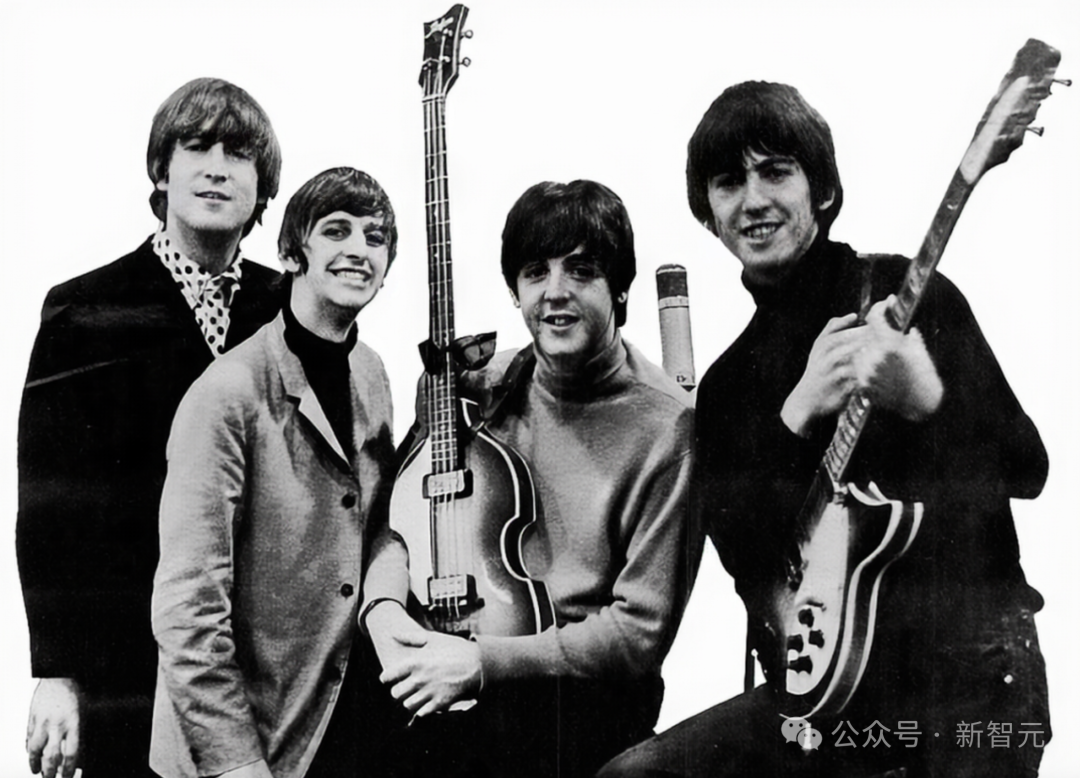

在2023年11月,披头士乐队的在世成员发布了一首新歌《Now and Then》,使用人工智能使已故的约翰·列侬能够与他的在世乐队成员一起唱歌。

披头士乐队解散已经过去了半个世纪之久

虽然上面分享的例子展示了新兴方法的多样性,但这种「身后AI」的一个关键趋势是围绕着「哀悼」机器人。

「哀悼」机器人,有时也被称为死亡机器人,通常形态为聊天机器人(早于现代LLM),旨在让丧亲者能够与逝者「对话」。

「生成幽灵」可以被视为哀悼机器人的概念的延伸,但并非所有的哀悼机器人都能被称为生成幽灵。

生成幽灵总是包括以角色身份生成新颖内容的能力,并且可能随着时间推移而进化。

例如,用户应该能够向生成幽灵询问当前事件,并获得与逝者「角色相符」的回答,即使这些事件发生在被代表者生命结束之后。

生成幽灵的创建可能不仅仅是为了支持丧亲者的哀悼过程。

《寻梦环游记》中关于死亡和悼念的隐喻

应该如何设计,来用AI连通「前世今生」?

从古至今,人们一直借助各种技术来缅怀逝者。

「生成幽灵」听起来有点神秘,其实可以从多个维度来理解。

先说说来源,也就是谁创建了这个幽灵。

如果是本人创建的,比如通过临终规划提前做好准备,这就是第一方幽灵。

比如,一位作家生前就安排好,自己去世后,生成幽灵能继续用自己的风格创作作品,和粉丝互动。

要是由其他人创建,像家人、朋友,甚至和逝者毫无关系的人创建的,那就是第三方幽灵。

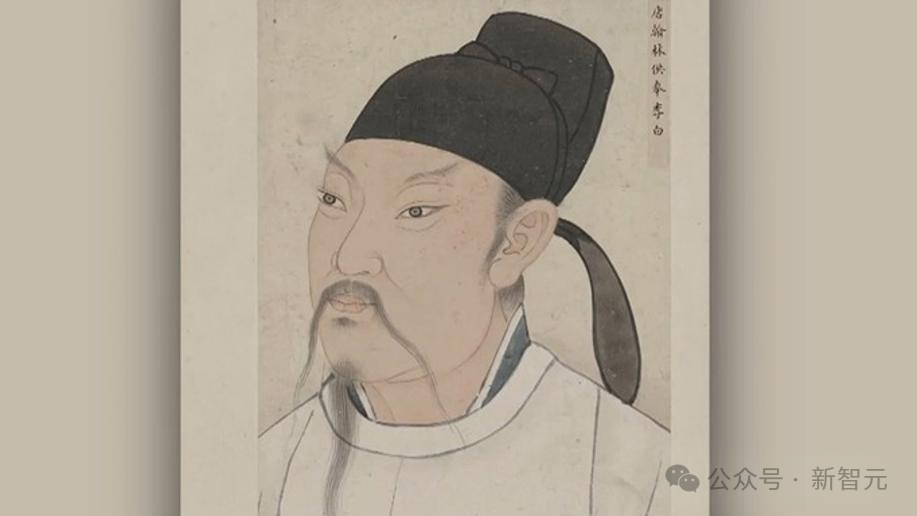

Character.AI这样的公司和可汗学院这样的非营利组织,曾为了娱乐或教育目的,创建历史人物的第三方幽灵。

如果是经过逝者同意创建的,那还好说,要是未经授权,就可能引发很多问题。

再看看部署时间线。有的生成幽灵是在逝者去世后才开始生效。

但也有不少是生前就存在,帮人们处理一些事物,像回复邮件、打电话等等,等主人去世后再变成「幽灵」。

生前部署的好处是,人们可以按喜好调整它的行为和能力,给数字分身提前做好规划。

拟人化范式这个维度也很有意思。

生成幽灵在和人互动的时候,是把自己当成逝者的转世,还是仅仅作为逝者的数字形象?这会极大地影响人们和它互动的感受。

要是用第一人称、现在时态,还声称自己活着的幽灵,更容易让人产生它就是逝者本人的感觉,这可能会带来一些心理和伦理上的问题。

多重性说的是一个人是由一个幽灵代表,还是多个幽灵代表。多个幽灵可以针对不同的人展现不同的特点和能力。

比如说,一个人可能希望在孩子面前展现温柔耐心的一面,在朋友面前又有不同的形象,就可以设置多个幽灵来满足需求。

但这也可能带来问题,要是多个第三方未经授权为同一个人创建幽灵,就容易乱套。

截止日期决定了幽灵是静态的还是动态的。

静态的幽灵会一直保持逝者去世时的状态,记忆、能力都不会更新。

动态幽灵则会随着时间变化,比如根据新发现的逝者信息,或者周围环境的变化而改变。

如果是一个代表孩子的幽灵,静态的可能永远是孩子的样子和性格,动态的就可能长大。

具身形式很好理解,就是幽灵有没有实体形态。

它可以是像机器人这样真实的物理实体,也可以是逼真的虚拟形象,或者仅仅是一个聊天界面。

选择实体化还是虚拟化,涉及技术、成本,还有伦理和心理方面的考虑。

最后是被代表者的类型。生成幽灵不仅能代表已故的人,还可以代表非人类,比如心爱的宠物。

是利还是弊?

分析完「生成幽灵」的设计维度,接下来分析它有哪些好处。

对于被代表者来说,创建第一方幽灵就像是给自己的数字永生买了张门票。

人们想到去世后还能以另一种方式存在,给亲人留下温暖的回忆,传承自己的价值观和人生经验,会感到安慰。

它甚至可能带来经济收益。例如一位作家的生成幽灵,要是能继续创作作品,就能为家人赚取收入。

对丧亲者而言,和生成幽灵互动可能是一种情感寄托。

在悲伤的时候,能和逝去的亲人说说话,获得一些安慰和建议,对心理健康有积极作用。

在一些重要的人生时刻,比如结婚、生子,听听它的祝福和嘱托,那种感觉真的很特别。

幽灵还能把逝者生前的实用知识和技能传承下来,让亲人之间的联系更加紧密。

从社会层面看,生成幽灵在文化、历史和遗产保护方面有着巨大的潜力。它可以保存濒危文化的知识,比如一些快要失传的语言。

博物馆、历史研究机构能借助它,让人们以全新的方式和历史人物对话,这种体验肯定超有趣。

不过,「生成幽灵」不是只有好处,背后也藏着不少风险。

先说说心理健康的风险。虽然和幽灵互动能缓解悲伤,但如果过度依赖,就可能出现问题。

从西方心理学角度来看,健康的哀悼应该是逐渐接受亲人的离去,重新回归正常生活。

但有些人可能会对幽灵产生过度的依赖,把它当成生活中唯一的情感寄托,忽略了身边真实的人际关系。

另外,把幽灵拟人化,甚至神化的风险也不小。

要是有人真的把幽灵当成逝者本人,就可能产生一些不切实际的信仰,做出一些对自己或他人有害的事。

如果幽灵因为各种原因突然不能用了,这会让亲属再次经历失去的痛苦,带来很大的情感伤害。

声誉风险也不容忽视。

幽灵要是不小心泄露了逝者不想被公开的隐私,就会给逝者的声誉带来损害,也会伤害到在世的亲人。

另外,幽灵还可能会胡说八道,说出一些听起来合理的虚假信息,损害逝者声誉。

就算幽灵提供的信息是准确的,也可能有问题。

人们往往会记住亲人的美好瞬间,但幽灵可能会提醒那些负面的事情,影响逝者在人们心中的形象。

安全风险也不容忽视。生成幽灵可能会引发新的犯罪形式,比如死后身份盗窃。不法分子可以利用幽灵获取逝者的敏感信息,像密码、财务信息,进行非法活动。

社会文化风险也不容小觑。生成幽灵真的可能会对社会产生巨大的影响。

大量幽灵参与经济活动,可能会影响就业市场。它可能会改变人们的交往模式,让人与人之间的关系变得更复杂。

在设计生式幽灵的界面时,一定要把风险降到最低。

比如,避免使用那些容易让人产生成瘾性的设计,像频繁的推送通知。

还要提高透明度,让用户清楚地知道这是个幽灵,不是真正的人。可以用数字水印或者其他技术来验证身份。

还可以增加一些保护机制,像监测用户和幽灵的互动模式,一旦发现过度依赖或者其他异常情况,就及时提醒或者限制使用。

政策制定也得跟上。对于第三方生成幽灵,必须制定严格的规范,明确谁能创建、谁能被代表,还要保护好逝者和家属的隐私和同意权。

对于公众人物和普通人,历史人物和近期去世的人,要有不同的标准。

同时,要建立紧急机制,一旦出现恶意行为或者其他问题,能迅速禁用幽灵,保护用户权益。

如果技术进步能降低风险,比如减少幻觉、提高安全性,就会有更多人愿意接受它。

另外,成本也很关键,如果太贵,就会造成新的数字鸿沟,只有少数人能使用。

(文:新智元)