在消费电子领域,十年前,智能手机市场被诺基亚的“全键盘机”与苹果的“触屏机”二分天下,而iPhone通过Pro、Plus、SE等系列精准切分用户需求,满足了不同用户对屏幕尺寸、摄像功能、处理性能的差异化需求,使其在全球市场大放异彩,成为行业场景分化的经典案例。

同样,当下的人形机器人产业同样站在这一临界点。从实验室走向商业化,从“能走路”到“能干活”,人形机器人产业正由单一功能原型机向多场景细分机型快速演进,其分化逻辑与智能手机的早期发展轨迹高度相似,功能定位的差异正在催生截然不同的产品形态与技术路径。

这意味着一个更加繁荣的人形机器人时代或许即将到来。

▍功能分化的临界点

从娱乐表演到工业制造,从科研教育到公共服务,在分化趋势下,当前的人形机器人有着哪些型号分类?机器人大讲堂梳理认为,主流机型可以主要分为泛娱乐型、科研教育型、工业型、商用服务型四大方向,不同场景对机器人的身高、功能、成本都提出了截然不同的要求。这种分化标志着行业正式进入“场景定义功能”的新阶段,正如手机从“通讯工具”进化为“移动生态入口”,人形机器人也开始真正从“技术Demo”蜕变为“生产力工具”。

当然,这种分类并非偶然,而是市场对“功能适配性”的理性选择。正如手机厂商不会为普通用户配备专业级摄像头,在商业化局势尚处于探索阶段的当下,人形机器人企业本质上也正基于不同场景需求,在硬件冗余与性价比之间寻找平衡。如果说智能手机的分化始于屏幕尺寸与摄像功能,那么人形机器人的分化则始于身高、关节数与“大脑”算力。

因为在这场未来赛道的角逐中,人形机器人的分类本质是市场需求的镜像投射,从而形成了“场景即标准,需求即尺度”的基础生存指南。其分类的逻辑如同智能手机市场细分,根植于应用场景,始于场景需求的多样性。但恰恰如此,使得当前人形机器人行业正迎来一个百花齐放的大繁荣时代。

▍娱乐型:极简设计的性价比哲学

不可否认,娱乐方向的人形机器人是具备最高用户基数、最容易被大众认知和接受的一类,其主要以“低成本、轻功能”为核心策略,产品逻辑更接近大型智能玩具。

不少业内人士常把娱乐型人形机器人类比为“玩具遥控车”,因为它们无需复杂的传感器或强大的计算能力,只需人类操作即可在特定场景如舞台表演、商场互动中完成挥手、导引等基础动作。这类机器人通常身高1米至1.5米,无需负重行走或执行复杂指令,硬件配置极度精简,自由度在20个以下,舵机数量少,传感器仅需满足基础动作编排需求,成本控制在几万到十几万元之间。

其设计哲学与快时尚品牌的T恤生产异曲同工:通过减少关节自由度,并采取标准化模块和规模化生产,将成本压缩至极致,同时接入主流大模型,使得保证核心功能如舞蹈动作、语音交互的流畅性。这种做法能将成本大幅降低,覆盖90%商业娱乐场景的表演需求。

在娱乐领域,人形机器人是“功能极简主义”的胜利,性价比的极致化定义了行业门槛,这种“减法思维”正是娱乐场景人形机器人的核心竞争力。娱乐机器人当下在大众娱乐市场的成功证明了,在非刚需场景中,“够用就好”的性价比法则同样具备商业穿透力。然而,这种主打用户体验的商业逻辑,虽然开辟了一条迥异的增长曲线,但与真正意义上的人形机器人路径,却已经相去甚远。

▍科研教育型:实验室里的“乐高积木”

教育市场的特殊性在于“教具需适配课程而非场景”,因此科研教育机器人如同乐高积木,其价值不在于完成某项具体任务,而在于为研究者提供可拆解、可编程的开放式平台。其竞争本质是技术生态的开放性之争。

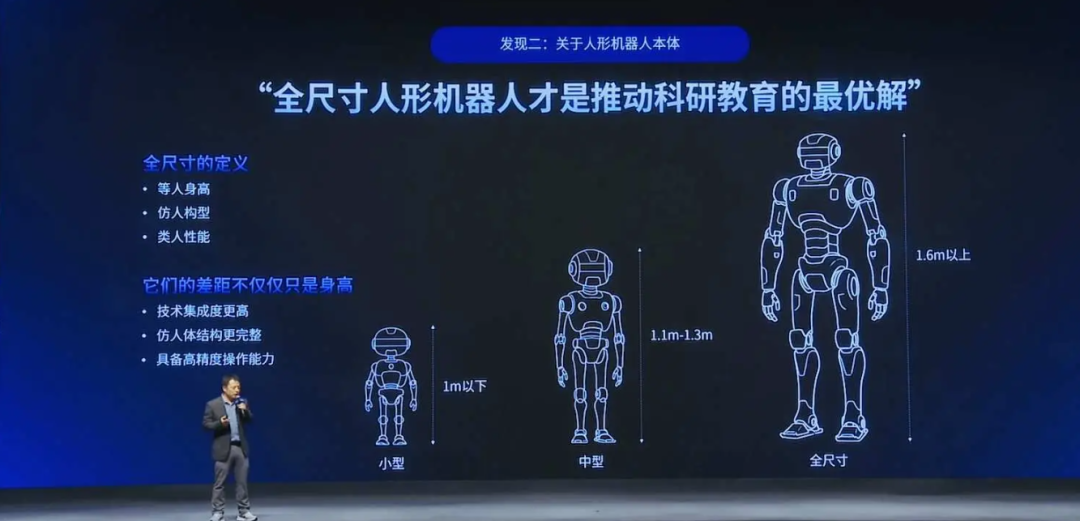

由于科研教育机器人是技术创新的试验田,人形机器人作为科研教具,通常分为如教学实验室的入门机型的普通教育型,以及全尺寸高端科研型。前者类似于学生用计算器,功能基础但足够支持基础认知教学;后者则像专业级工作站,配备多模态传感器和高算力芯片,可实现复杂算法验证,支持更广泛的二次开发。

在科研教育领域,此前大多时候全尺寸机型虽能还原真实人体力学,但高昂售价与维护成本可能将中小院校拒之门外;小尺寸人形机器人通过模块化设计虽以灵活性成为普及AI教育的主力军,却牺牲了人形拟真度。近年来,不少企业寻找着破局点,最为典型的就是优必选联合北京人形机器人创新中心发布的全尺寸科研教育人形机器人天工行者。

该机器人采用轻量化、高性能关节模组,最高可拓展至550TOPS超大算力,同时全身风道散热设计保证了主控板、算力板及关节模组等关键零部件长时间高性能运行不过热,在常规科研环境下长时间稳定运行,完整开放了底层电机接口、传感器接口及运动控制接口,配套成熟的开发指南与示例代码,充分满足具身智能本体控制、高精度运动控制等领域科研用户的二次开发需求。而且更值得一提的是,其售价仅29.9万元,显著低于目前市面上同类产品50万+的定价,配合优必选在教育领域长期深耕的体系化成果,大幅降低了科研平台的入门成本。

优必选这类企业针对科研教育人形机器人的分层、分型定价策略,也恰恰折射出学术与商业的双重属性。当前阶段,院校采购依然更关注“功能与预算的平衡点”,导致中端机型(50万-100万元)成为主流。而未来谁能继续降低入门与技术门槛,谁能更加匹配教育课程以及学科成长路径,谁就有望能掌握下一代工程师的“启蒙入口”。

▍工业型:稳定性的“马拉松选手”

工业场景对人形机器人的要求,堪比马拉松赛事对运动员的考验:无需过多炫技,但需在结构化环境中长期稳定输出。这类机器人的设计逻辑本质上也与工程机械制造相似,作业能力是第一性原理。而这意味着毫秒级的响应精度、千小时级的无故障运行以及抗干扰能力等,这些要素共同构成其商业化落地的“铁三角”。

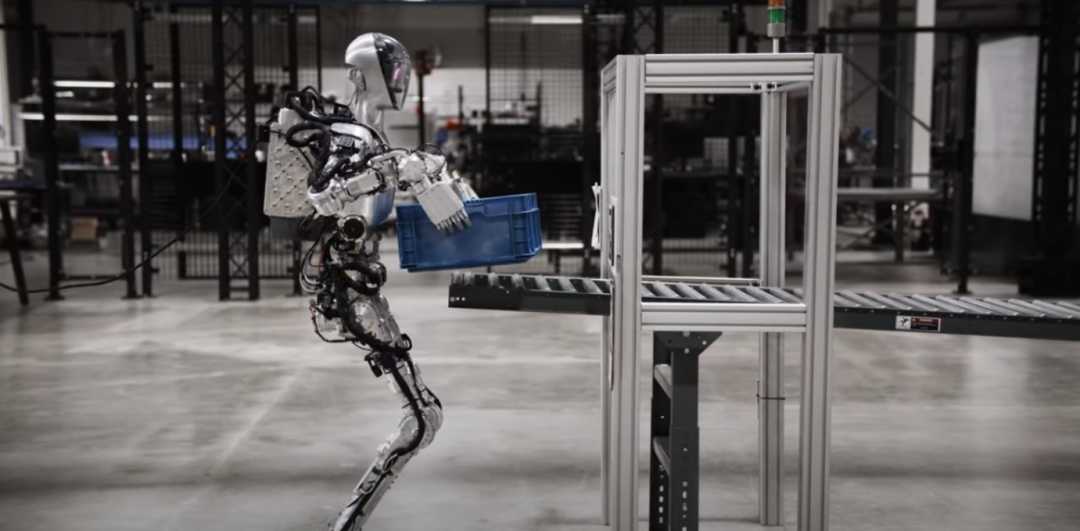

因为工业是“稳字当头”的硬核赛道,其技术壁垒始终在于将“可靠”转化为可量化的商业价值。此前,特斯拉、Figure等企业的人形机器人已经能在汽车工厂的流水线上重复着拧螺丝动作,可以发现,这些机器人身高普遍超过1.6米,同时重点强化了关节稳定性、负载能力、手部作业能力与行走速度,在模型的加持下,这些人形机器人的关节力矩传感器能实时监测压力变化,确保每一次操作误差小于0.1毫米。

在双手、双脚能力的基础上,我国人形机器人头部企业魔法原子还提出了一个更进一步的多机协同,这个概念的引入,让多机器人在工厂的协同作业成为可能,进一步将单机智能升级为系统智能,如同交响乐团中指挥家统一调度乐手,这种“一脑多形”的方式,也进一步实现了工厂流水线的全局优化。

魔法原子提出的这种全新架构中,多个机器人能够共享环境感知数据,并通过中央调度系统动态分配任务。这种模式如同蜂群协作:单个蜜蜂的视野有限,但蜂群可通过信息素传递构建全局地图。在汽车制造车间,一台机器人识别到零件位置偏移后,可即时将数据上传至云端,指导其他机器人调整抓取路径。

工业场景的人形机器人不需要翻跟斗的炫技,它们大多需要如同瑞士钟表那般,精密、可靠、沉默,却真正能以分秒不差的节奏推动制造业进化。工业场景的严苛性决定了,人形机器人必须从“单兵作战”进化为“军团协同”,其价值已从“替代人力”升维至“重构生产流程”。

但更值得注意的是,工业场景的“价格容忍度”其实也远高于其他领域。例如汽车制造商愿意为每小时减少30秒工时的机器人支付溢价,因为其回报周期可通过量产规模迅速摊薄。价格分层的本质是场景价值的经济学投射——越是高附加值场景,技术投入的边际收益越高。这也是目前人形机器人企业都在争相涌入工业场景的真正原因,但能够真正满足企业与场景需求的企业并不算多。

▍商用服务:场景化能力的“变形金刚”

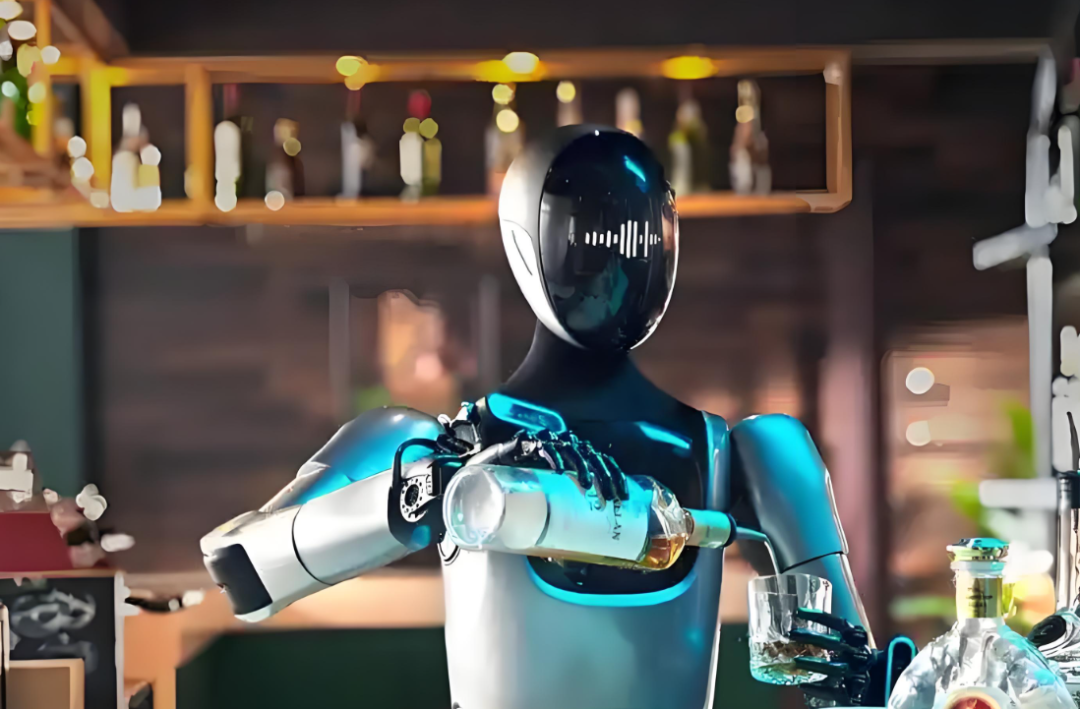

最后一个场景是商用服务,商用人形机器人的核心竞争力是“柔性适配能力”,该领域的人形机器人需像变形金刚一样,根据场景切换功能形态,这也使得其商业模式已从卖产品转向卖解决方案。以擎朗、普渡等传统服务机器人企业开始由此快速崛起。

在酒店接待场景中,这些服务人形机器人须具备语音导览、行李搬运能力;在餐厅清洁场景,它们需要能够有较强的移动和使用工具能力;这类人形机器人的身高通常介于1.2米至1.5米,硬件配置强调模块化设计——如同智能手机通过外接镜头实现专业摄影,这类商用服务场景的人形机器人也可通过更换夹具或传感器适配不同任务,有部分还采用轮式底盘设计以提高商业化运营能力。

价格方面,商用机器人的定价策略类似商用软件“订阅制”:一次购买定价不贵,大约十多万元,虽然硬件本身利润有限,但后续的数据服务,如客户行为分析、运维管理成为主要盈利点,形成“硬件+服务”的双轮驱动模式。

不可否认,商用服务的人形机器人作为原先服务机器人形态的一种延展,有着极强的商业价值,但是由于环境结构化程度更低,对于安全性等指标要求却极其严苛,就技术成熟度而言,距离真正商业化落地还需要更多努力。

▍结语:分化即进化,场景即答案

综合而言,当前人形机器人场景分化背后是对于价格与价值的一次深度反思。一台娱乐场景人形机器人售价数万元,而工业场景的人形机器人的售价却高达数十甚至上百万元。价差背后,是舵机数量、传感器精度、开放度与AI算力的指数级差异。

这不免让人们看到,人形机器人的价格差异,本质是“场景附加值”的货币化体现。娱乐人形机器人如同平价腕表,满足大众人群基础需求;但工业人形机器人却主要为专业场景提供可靠性服务,能产生千万级的市场效应。这种分化与汽车行业高度相似:价差并非源于零件成本,而是最终性能、场景适应性的综合结果。

可以预见,由于场景价值才是价格的标尺,人形机器人行业的分层定价将长期存在。这将促使人形机器人行业会逐步从“功能堆料”的价格战走向追求更大范围“场景溢价”,直至技术彻底 commoditized。这也使得在场景的多元化需求下,人形机器人的终极形态或许不是某款独立产品,而是一个类似iOS或Android的生态平台。

这从外国例如Figure等厂商提出的“群脑网络”已初现端倪,通过统一操作系统,让机器人共享环境数据、协同完成任务,如同手机APP调用同一套API接口。在这一框架下,硬件厂商的角色可能退居幕后,软件开发者与场景服务商成为生态主导者。这种转变类似个人电脑从IBM主导的硬件时代,向微软主导的操作系统时代的跨越。届时,人形机器人的价值将不再局限于“能做什么”,而是“能连接什么”。未来的竞争也不再是单机性能的比拼,而是生态能力的较量,行业最终步入“得平台者得天下”的终局。

最终,我们回顾人形机器人行业的分化进程,会发现这恰似生物进化中的“适应性辐射”:同一通用机器人原型的“祖先”,却因环境差异、场景需求演化出不同形态。娱乐人形机器人是“草原上的羚羊”,轻盈敏捷;工业人形机器人是“冰川期的猛犸”,厚重稳健;而商用服务机器人则是“深海中的灯塔”,照亮技术服务的边界。这让人难免唏嘘感叹进化的必然性:这场分化不仅是技术的进步,更是人类对自身需求的深刻映射。

未来,随着AI与材料学的突破,人形机器人或许会像今天的智能手机一样无处不在,头部企业或通过控制“大脑”操作系统构建护城河,而长尾厂商则聚焦特定场景的实现“脑手眼脚”等关键部件优化。这场生态战争的关键在于,谁能率先在某一场景中实现“功能–数据–算法”的正向循环,谁就能像iPhone定义智能手机一样,定义人形机器人的下一个十年。

但其内核永远遵循一条铁律:场景,是唯一的进化指南针,也才是价格与价值的唯一度量衡!分化不是终点,而是新生态的起点——当机器人学会“选择自己的战场”,产业的黄金时代才真正到来。

(文:机器人大讲堂)