AI赛道还是太好骗融资了,算法不够就人力来凑。

最近,曾经风光无限的AI电商公司Nate被一纸诉状推上风口浪尖,公司创始人Albert Saniger被指控实施证券欺诈,最高或面临40年刑期。

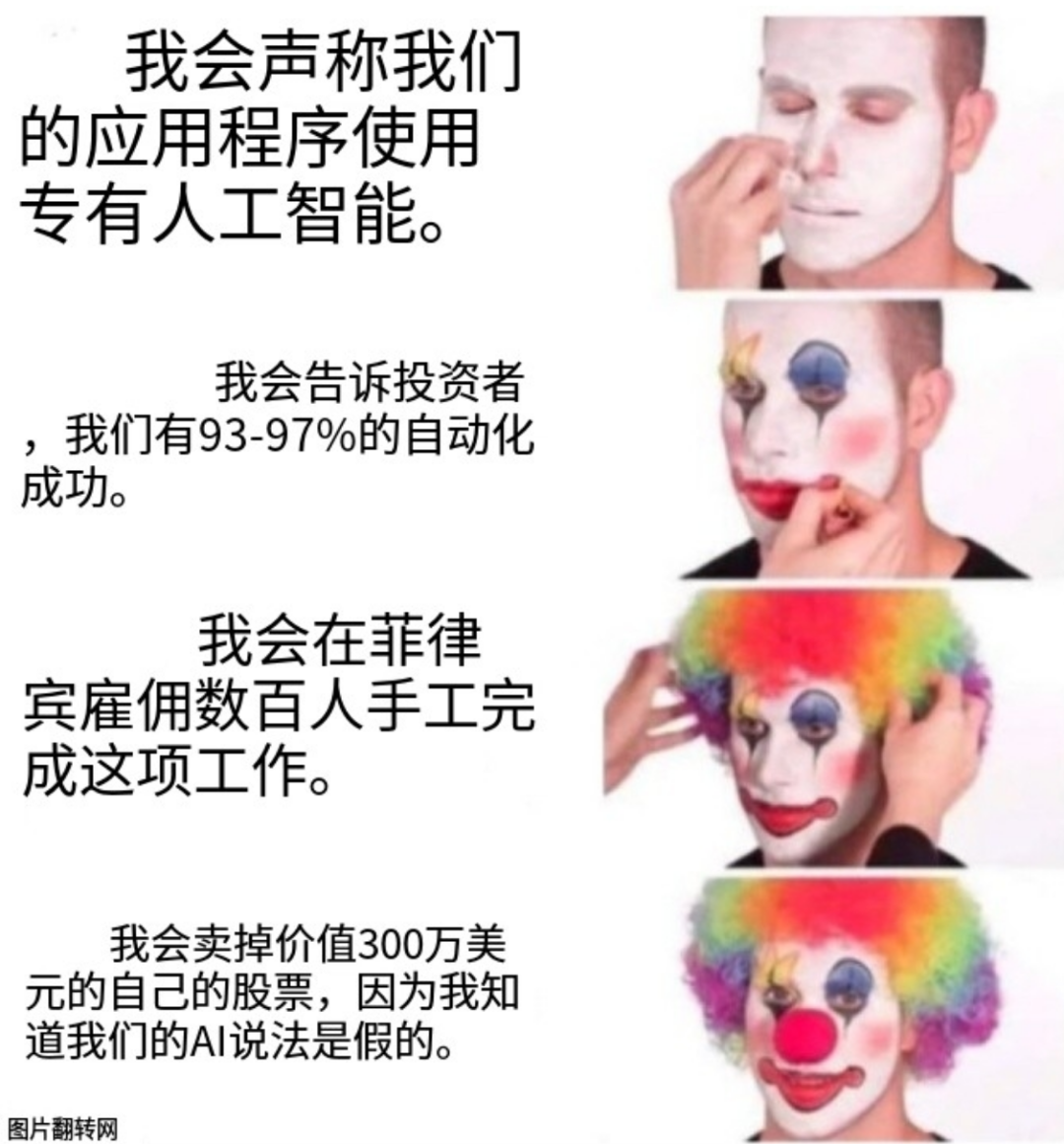

Saniger被告的理由很简单,用“AI技术”欺诈投资人。

乌鸦君细细看了一眼,不看不知道,你看吓一跳。在这桩近几年AI领域最大的诈骗案背后,藏着堪比谍战大片的惊天操作:

Nate声称能够在任何电商网站上“一键完成购物”,实际全靠员工手动操作;菲佣的人工成本被包装为“AI训练数据开支”;外包数据标注硬说是“自主神经网络迭代”;上到Demo演示、下到技术白皮书、用户体验,通通造假……

光靠着骗术和炒作,Nate就累计融资超过4000万美元,折合人民币3亿左右。

今天,我们就来看看这个被“打假”的AI明星。

/ 01 /

被包装成AI的“人类智能”

自成立以来,Nate就向投资人讲了一个“AI改变电商”的诱人故事:

一名消费者在某电商网站上买一双运动鞋,打开Nate点击“购买”,Nate可以自动完成剩余的步骤:选择合适的尺寸、填写用户账单、配送信息、付款信息等。

Nate创始人Albert Saniger曾说,Nate每天要处理10,000笔自动交易。

不过这个“Magic shopping app”的故事在2022年6月结束了。

正当Nate进行B轮融资的时候,国外知名科技媒体The Information率先曝光了Nate的欺诈行为。报道称,Nate完全依赖于菲律宾的一个呼叫中心,没有任何自动化。

此次事件一出,Nate不仅没能完成B轮融资,还在2023年1月停止运营。

虽然投资者赔得血本无归,但Saniger本人却早早套现,卷走了几百万美金。

今年4月,Saniger被联邦检察官指控欺骗投资者,犯有证券欺诈和电汇欺诈罪,或将面临最高40年刑期。原因是Saniger宣称的AI自动化率技术并不存在,他们一直依赖菲律宾呼叫中心的工人处理订单。

![]()

是的,这个“AI公司”偷偷雇了大量人力来努力模仿AI!颇具讽刺意味的是,Saniger为维持假象煞费苦心,乌鸦君总结出了三步:

第一重:技术包装,系统性造假

Saniger声称Nate与一般的AI电商平台不同,他们定制了深度学习模型,并使用了长短期记忆、自然语言处理和强化学习的混合技术。

但实际上,Nate完全没有这种技术。

Saniger通过伪造技术白皮书,捏造“99.8%自动化率”等数据,隐瞒了人工介入时的失败率。另外,其宣称的“自适应神经网络架构”实为虚构术语,既无学术文献支撑,也未在代码层面实现。

不仅如此,Saniger还制作了专门用于投资者路演的假Demo和假体验方案。

Saniger宣称,应用完全由“智能自动化”驱动,神经网络能够像消费者一样进行交易。但投资人完全没想到,给他们看的“AI自动化下单”视频,实际背后是工程师在手动处理订单。

为了进一步忽悠投资者,Saniger还督促投资者“沉浸式”体验产品。

Saniger宣称提供“VIP”名单,让投资者的员工进行购买测试,通过手动参与及时完成,让其误以为应用的运行方式与Saniger所称一致。

在审查方面,Saniger将菲佣的人工成本隐秘地包装为“AI训练数据开支”。为掩盖人工介入痕迹,Saniger甚至要求工程师开发专用的日志生成系统,仅用于生成虚假自动化日志,试图维持智能交易的伪装。

Nate这种技术造假链条覆盖了从研发到财务的全环节,形成闭环式欺诈。

第二重:最最重要的保密工作

虽然Nate没有一丁点AI技术,但人工下单也是一个“技术活“。

首先,要做到自动化下单,菲佣需要完成很多工作,包括实时监控用户购物指令、人工登录电商平台账号、手动完成商品选择、支付信息输入等操作。

同时,为了体现技术的流畅性,这一切的操作,都要极限控制在公司承诺的“3秒响应”内。

为了秘密地进行技术欺诈,Saniger将Nate的“AI技术成分”设置为“最高商业机密”,迫使菲佣和开发工程师签署相关协议。

自动化工程师无法访问内部仪表板,也不得向其他员工透露AI开发的状况。另一边,菲律宾员工需要为“手动处理率”签署保密协议,违者索赔百万美元。

Saniger的危机应对也堪称动作迅猛。在2021年菲律宾遭遇热带风暴期间,灾害造成的通讯中断,Saniger便紧急将部分业务转至罗马尼亚的呼叫中心,继续开展“真人装AI”的业务。

第三重:商业炒作、诱惑资本加注

Saniger善于在每一个融资节点,捏造一个商业价值点,由此骗到了好几轮融资。首先在2020年首轮种子轮融资时,Saniger就称Nate的AI自动化率为90%。

2021年A轮融资期间正值疫情,Saniger借势炒作“无接触购物“概念,宣扬其“实时响应全球用户需求”的业务能力。Saniger还通过分布式服务器伪造全球交易节点,伪造出产品覆盖面很广的样子,因此吸引了包括Coatue等顶级风投注资。

要不是,后来The Information曝光了这一欺诈行为,导致Nate没能完成B轮融资,这公司大概率还能骗到更多的钱。

/ 02 /

“伪AI”公司还有谁

随着Saniger面临最高40年刑期,这场风暴正在引发连锁反应:

红杉资本等机构紧急启动被投企业技术审计,包括AI技术的真实性和数据安全性。

美国证监会明确将AI虚假陈述列入重点打击对象,并强调企业必须为“自主神经网络”“实时决策”等宣传话术提供技术证据链,否则将面临《反商业欺诈法案》的从严追责。

美国代理检察官马修·波多尔斯基(Matthew Podolsky)说,“这种类型的欺骗不仅使无辜的投资者受害,还破坏了对整个科技行业的信任。”

在硅谷,Saniger的这种做法被称为“AI Washing”,这是科技创投圈的新型欺诈专用术语,其运作逻辑与环保领域的”漂绿”伎俩如出一辙,意思是夸大或歪曲人工智能在产品、服务或商业战略中应用的做法。

事实上,Saniger也不是唯一一家用虚假宣传AI技术来获得融资的公司:

2019年,Engineer.ai声称已经构建了一个AI辅助应用程序开发平台,可以实现80%以上应用程序创建的自动化,并吸引了来自软银旗下公司和其他投资者的近3000万美元投资。

但实际上,Engineer.ai依靠印度的人类工程师手动构建应用程序。创始人宣称,Engineer.ai的产品开发已完成80%,但实际上,他没有开始开发。

2023年,免下车订餐系统公司Presto被曝光,其70%的订单实际上是由菲律宾员工手动完成。此前该公司却声称,其“AI技术”可以在无人干预的情况下处理95%的订单。

AI法律科技独角兽EvenUp也声称其72%的索赔信内容是由AI生成,但实际上大部分工作仍然依赖人工。该公司前员工表示,他们经常需要手动修改AI生成的草稿。

这样的情况不止发生在国外,国内也同样如此。

蘑菇物联CEO沈国辉告诉《每日经济新闻》,国内工业领域存在不少“假AI”产品。例如,基于固定规则运行的产品,却被伪装成“自动化”AI产品出售;还有厂家以“专利黑盒算法”为借口,不给客户看技术细节,编造产品能力。

构建真正的AI既是资本密集型的,也是技术复杂的。面对不断扩大的规模和融资方面的压力,一些创始人选择了捷径——用炒作代替马力。

只是,当企业将技术突破简化为PPT里的增长函数曲线,用马尼拉呼叫中心的廉价人力替代算法迭代时,其本质是在用短期资本杠杆透支整个行业的未来价值。

Nate的故事也揭示了一个朴素的道理:那些资本催熟的AI项目,那些被省略的技术细节,终将以另一种方式回归商业本质。

文/朗朗

PS:如果你对AI大模型领域有独特的看法,欢迎扫码加入我们的大模型交流群。

(文:乌鸦智能说)