邮箱|zhouyixiao@pingwest.com

先来看一张图。如果AI接到指令,要画一张梅西、C罗和内马尔在夜晚火锅店里的随手自拍快照,它可能会生成这样一张图片:

是不是感觉挺真实的?如果不是最近刷到了太多这类风格的图片,你可能还真信了。这就是我们身处的现实,AI生成的内容正以前所未有的速度和逼真度充斥着我们的数字生活,从图片到文字再到视频,真假界限日益模糊。

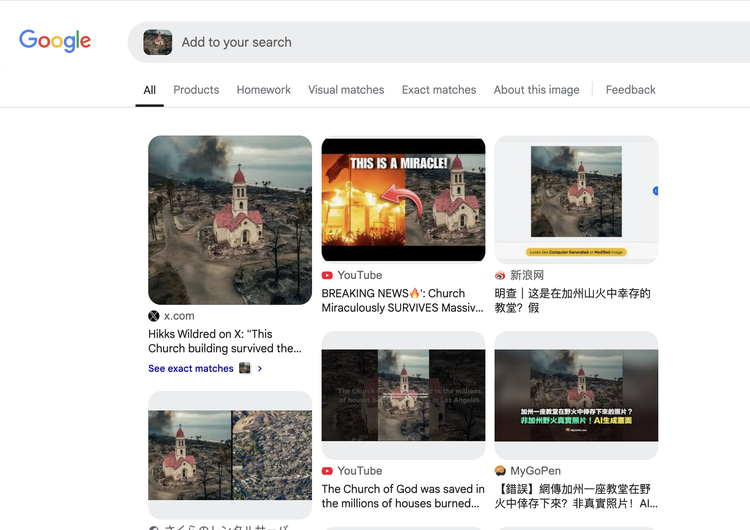

据统计,AI每天能创作数千万张图片,短短一年多生成的图片量就可能超过人类摄影师一个半世纪的总和。这种“以假乱真”的能力也是有代价,比如AI被用来编造某地学校着火的假新闻:

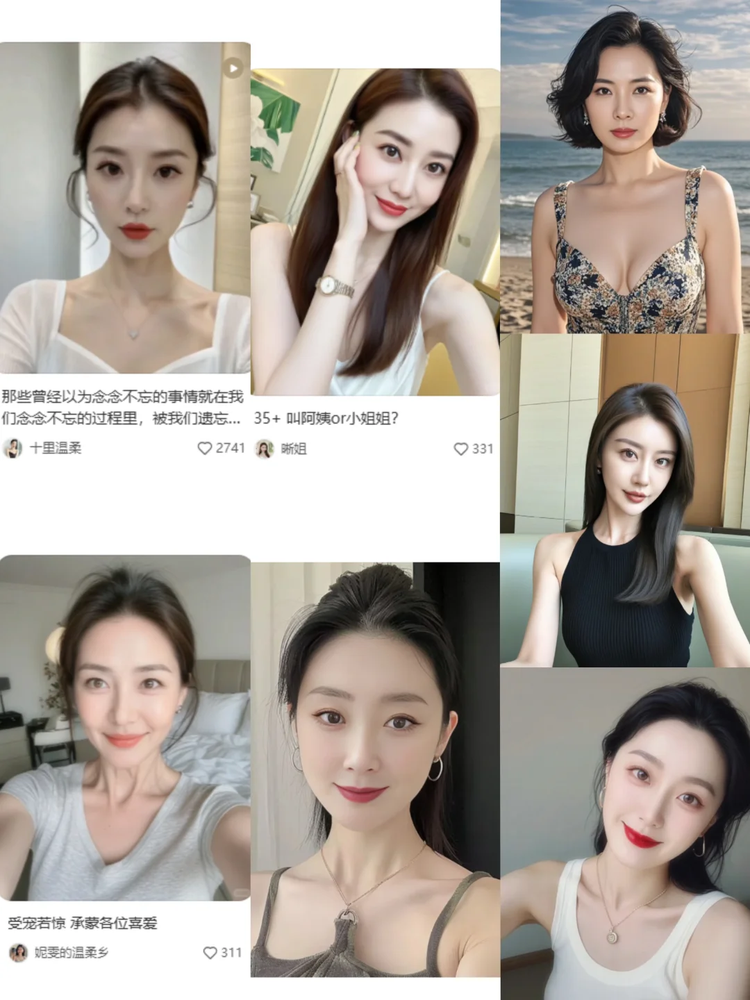

被用来虚构“非遗传承人”来推销产品:

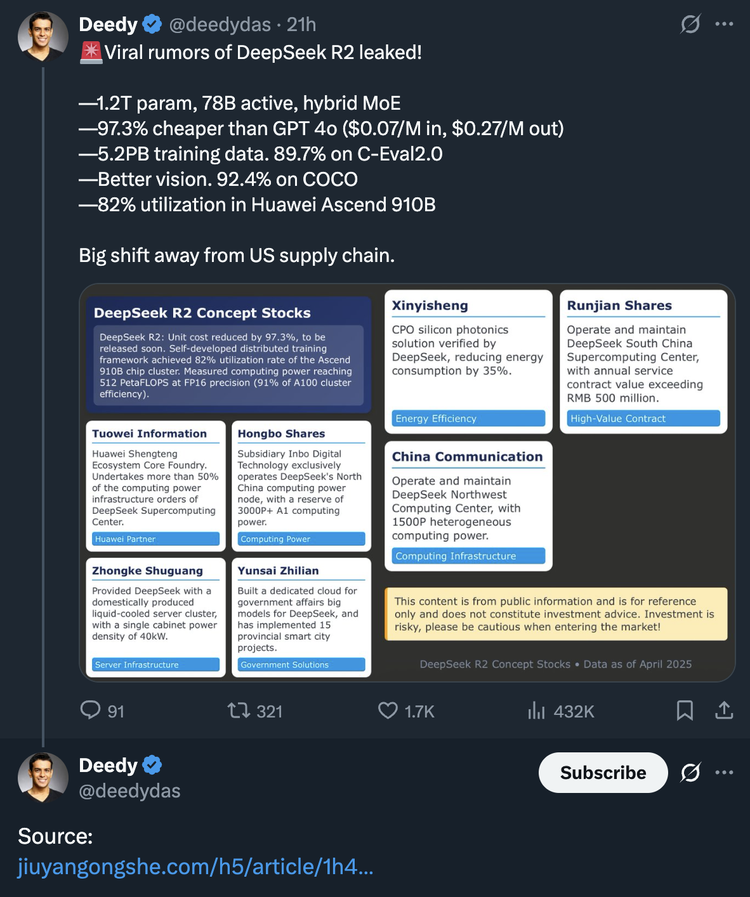

甚至某些荐股论坛用AI生成的内容,被海外社交媒体当做了真实的信源进行传播:

那么,面对AI如此强大“创作力”,普通人还有办法分辨真伪吗?硅星人围绕文字、图片、视频这三种内容形式,梳理了一些技巧,希望人人都能练就“一眼AI”的本领。

识别AI文字:从“AI”味儿入手

你有没有在网上读到过一些文字,心里默默嘀咕:“这话……是人写的还是AI写的?” 随着AI写作工具越来越普遍,这几乎成了上网冲浪的一项必备技能。有意思的是,就像学者伊森·莫里克说的,当你能轻易感觉出一段内容是AI写的,那往往说明它本身就还不够好。所以,学会辨别AI文本,不只是为了“打假”,更是为了在信息爆炸的时代,保持对好内容的品味。

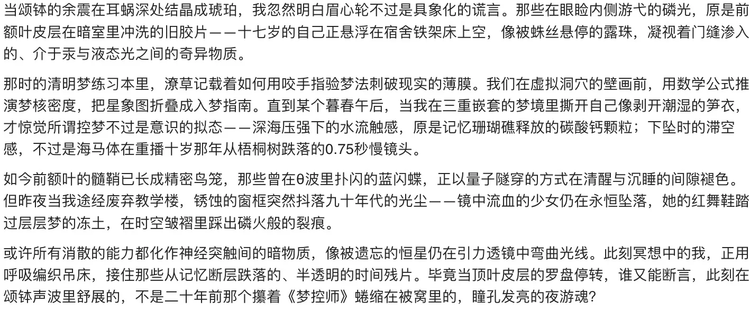

某些AI写出来的文字有一种特别的“味道”,用得越久越容易辨认。一些明显的特征是故作精确。人类可能会写“寒意刺进她的胸膛”,而AI却会奇怪地用“寒意刺进她第四节胸椎”这样不常规的写法。

还有词汇的堆砌。文章初看令人印象深刻,喜欢用包括但不限于,褶皱,青铜,生物编码,宇宙,银河,雪松味,这样的词汇。仿佛让人想起中学时期以为塞满生僻词就能得高分的自己。问题不在于词语本身,而是这种使用方式往往稀释了文章本该有的情感。

另外一个特征是不停歇的例子和比喻轰炸。你还没消化一个比喻,三个新的已经蜂拥而至。再加上那种特有的“赛博朋克量子风”词汇选择,形成了一种技术上精湛但情感上空洞的“油腻感”。

所以,当你看到一篇过于努力想显得深刻、比喻像撒糖果一样随意抛洒、还对普通人不会关注的细节异常精确的文章时,你可能正在阅读AI的杰作。

更多时候,AI会倾向于表现出一种过于完美和工整的特质。语法可能无懈可击,句子结构可能高度一致,但恰恰是这种完美,让文字失去了人味儿。人类写作,往往带着自然的节奏感,有情绪的起伏,会不自觉地融入个人风格和口语化的表达,甚至偶尔的小瑕疵反而显得真实。

AI也很擅长模式化的输出。比如,你可能会发现某些账号发的社交媒体帖子,特别喜欢堆砌一堆不一定相关的表情符号🚀✨;或者写文章总爱用“在【某某】时代……”这类短语开篇;又或者为了吸引眼球,硬凑一些听起来响亮的头韵词组。这种刻意的模式感,也是AI可能露出的马脚。

更核心的一点是,AI可以整合信息,模仿风格,但很难表达真实的个人经历、独特的见解或是微妙复杂的情感。读AI的文章,你可能觉得信息量挺大,但总感觉少了点什么,那种源于生活体验的洞察,那种发自内心的感悟。有时,它甚至会“一本正经地胡说八道”(也就是幻觉),编造一些看似合理但经不起推敲的信息。所以,当你读一段文字,感觉不到作者的真情实感,或者发现一些事实性、逻辑性的硬伤时,不妨多一份警惕。

识别AI图片:大家来“找茬”

AI生成的图片越来越逼真,但并非无懈可击。仔细观察,往往能在细节中找到破绽,一些常用的技巧如下。

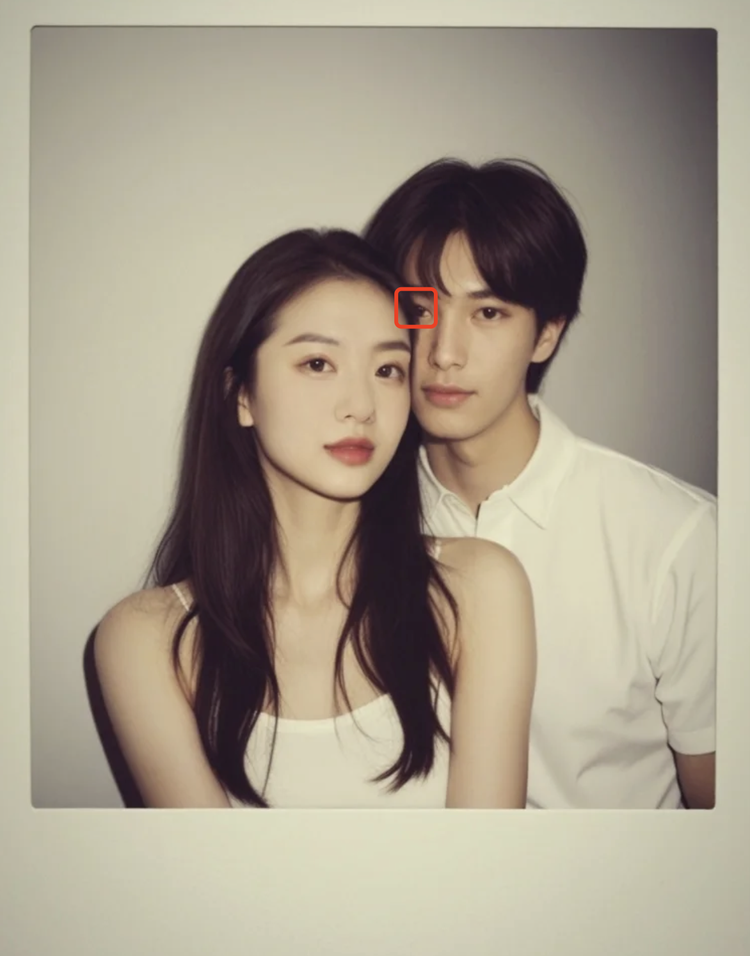

检查关键细节:手、牙齿、眼睛。 这是AI依然容易出错的区域。注意手指数量/形态、牙齿排列、瞳孔形状(是否规则圆形)、眼神光是否自然。

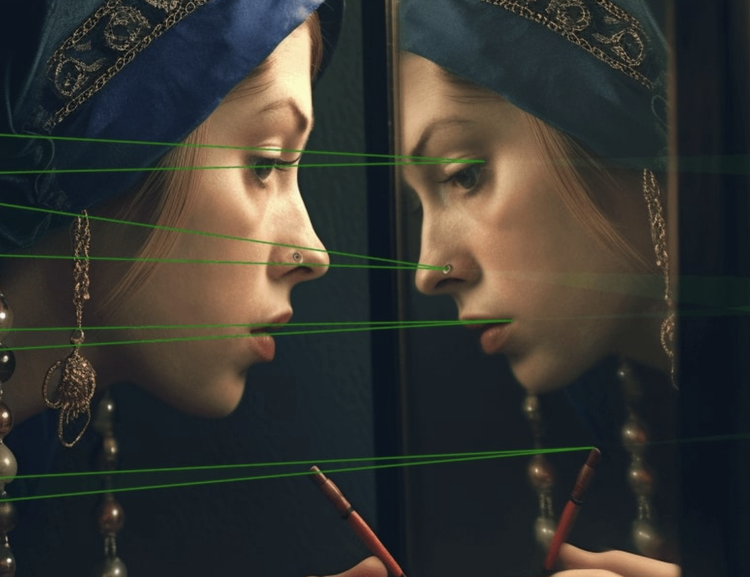

审视一致性与合理性:光影、物理、背景。 光线来源和阴影方向是否匹配?镜面或水面反射是否符合物理规律?背景元素有无不自然的扭曲、重复或模糊?图片中的文字是否清晰可读?

观察质感与纹理:皮肤、头发、物体表面。 是否过于光滑缺乏细节(如皮肤无毛孔)?或者纹理奇怪不真实(如头发糊成一片)?

留意异常对称和过度完美,有时也是AI的特征。

辅助手段:反向搜图与元数据。 使用图片反向搜索,查找图片来源。对图片进行反向搜索可以显示它在哪些网站上出现过,从而更好地了解图片的背景和来源。

核心方法: 识别AI图片的关键在于仔细观察细节和判断逻辑合理性。放慢速度,多问几个“为什么”。

识别AI视频:相信你的直觉

AI不仅能画图写字,还能“导演”视频了。从换脸(Deepfakes)到完全由AI生成的片段,这些动态影像的逼真度正在快速提升,让人防不胜防,识别AI视频的关键,是抓住视觉不自然之处。

面部细节是重灾区:AI 生成的视频往往难以完美复制人类的面部表情的细节。判断视频是否真实,可以注意眼睛的异常行为、微表情和过于对称的面部。

两个角色拥抱时异常的眼神

不合逻辑的动作:日常生活中,我们会进行大量看似毫无意义的动作。可能会敲打笔、调整眼镜或挠挠手。这通常是无意识的习惯。AI 虽然擅长模仿,但并不完全理解这些小动作,所以可能会出现一些不自然的行为。

右手在不自然地模仿人类思考时用笔的动作

环境破绽: 脸部的光照方向、强度是否与周围环境的光线条件一致?背景中是否有不自然的扭曲、模糊或闪烁?是否有违法物理规律的现象?比如奇怪的漂浮或穿透?

手穿过了盒子

一个实用的互动测试(适用于视频通话),如果你在视频通话中怀疑对方是AI换脸,可以礼貌地要求对方做一些简单的动作,比如,用手指按压自己的鼻子或脸颊。目前的AI换脸技术还很难完美模拟面部在受压时的自然变形。如果对方做这个动作时面部变形非常奇怪或完全不变,那就要高度警惕了。

最后相信你的直觉, 有时候,即使你说不清具体哪里有问题,但视频给你的整体感觉就是“怪怪的”、“有点假”,这种“恐怖谷”效应本身也是一个重要的参考信号。

工具推荐:用AI打败AI?

随着AI的能力越来越强,单靠肉眼有时确实力不从心。好在,我们也可以“用魔法打败魔法”。

市面上已经出现不少AI内容检测工具,试图通过分析文本的语言模式、图片的不自然痕迹或视频的伪影等方法来判断其源头。

一些常见的工具包括:文本检测类: Grammarly(除了语法检查,也提供AI检测功能)、ZeroGPT、Scribbr、Originality.ai、QuillBot 等。主要分析文本的流畅度、复杂度、模式重复性等特征。

图片/视频检测类:deepfakedetector.ai(视频、音频检测)、Hive Moderation(音频、视频、图片)、Deepware Scanner(视频、音频检测)

国内也有机构在研发此类工具。例如,腾讯朱雀实验室就推出了朱雀大模型检测的AI生成内容鉴别工具。基于深度学习和自然语言处理技术,它能对上传的图片和文章进行深度分析和检测。

需要注意的是,目前没有任何一款AI检测工具是100%准确的,检测结果只能作为参考。要获得更可靠的判断,最好的策略是结合使用多种方法和工具。对可疑的内容,可以先用肉眼观察,再用反向搜图追溯来源,最后用一两个不同的检测工具跑一下,尽可能提高识别的准确率。

说了这么多技巧和方法,但必须承认的是,这是一场持续的“猫鼠游戏”。今天的“破绽”,明天可能就被更强大的AI模型打上了补丁。以前我们说“在互联网上,没人知道你是一条狗”这句话,恐怕要改成“在互联网上,没人知道你是一个AI”了。

更深层次的问题在于,当AI生成的内容(无论是好是坏)越来越多地融入我们的信息流,甚至成为训练下一代AI的“养料”时,会发生什么?这不仅关乎虚假信息的传播、网络诈骗的升级,更可能潜移默化地影响我们的认知、信任体系,甚至人类自身的语言和创造力。

无论如何,AI技术和AI生成内容的大潮已经很难阻挡,最可靠的防御不是技巧和工具,而是尽可能保持批判性思维和提高媒介素养,清醒的头脑是我们最强大的武器。

(文:硅星人Pro)