AI 能生成信息,但不能替代信任;它能模拟语言,但无法替代好奇心,也无法替代你对看到各种不合理的一次次质疑。

我想这个世界需要的,永远是那些真诚说「谢邀」的人;是那些愿意为一个答案花上数小时、甚至数天打磨内容的你们。

今天打开知乎,发现不知不觉已经在上面浸润 1947 天了。

还记得第一次下载知乎是高三的那个寒假,上知乎查高校查志愿。那次下载之后,知乎便一下陪伴了我整个大学四年。

由于疫情的缘故难以离校出去看世界,但知乎充盈了我的精神世界。当时觉得枯燥的课堂上学不到真知识,所以每天都泡在知乎上六七个小时。

还记得当时的梦想就是拿到某话题下的优秀答主称号,但是后来发现自己不是搞算法的料…

有认识的学长写的内容好且粉丝多,知乎会送他日历、端午礼盒等等,我没有就像个舔狗自己主动买…

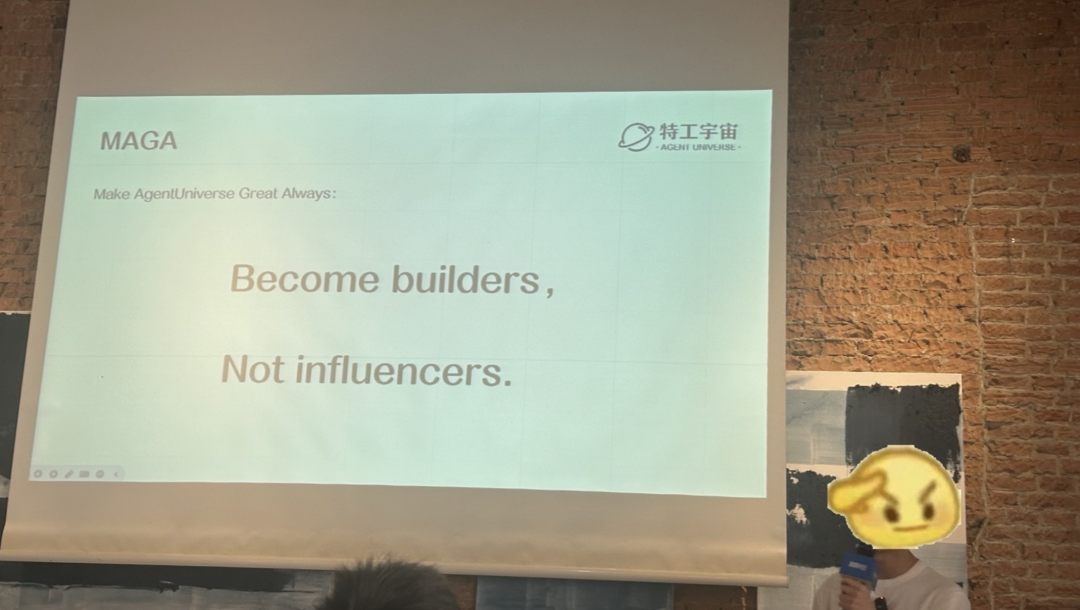

这两天是知乎第十一届新知青年大会,非常荣幸受邀参与了其中的分论坛 —— AI 变量研究所,分享了特工宇宙的创立故事与一些思考。

整个活动,无论是分论坛、主论坛还是新知答主颁奖盛典,AI 含量都非常高。

走到哪都能见到非常多之前在网上顶礼膜拜的学术/创业大佬们,一整天都沉浸在如沐春风的喜悦当中。

这三年参加了大大小小的各种 AI 活动,知乎的大会给我的感觉不太一样。

参与的人都是真真正正在行业里做技术做创业的,对谈包括了科技与人文的交织,并且表达很大胆、分享很真诚、内容很干货。

比如星海图联创许华哲呼吁大家赶上具身智能这趟列车,还讲述了他对具身智能的许多真知灼见。大部分观点在这篇文章中有体现:

具身智能需要从 ImageNet 做起吗? – 许华哲 Harry 的文章 – 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906157729292219201

比如在张鹏和李广密对话里有谈到:

1. 未来三年内模型的发展方向是多模融合和长上下文窗口;

2. Coding Agent 将继续快速迭代,在今年年底预计就能看到端到端开发软件应用的 Agent,并且会出现大量的一次性软件,即抛即用;

3. 现有给人的数字化系统都是很值得为 Agent 再做一遍的,包括 Agent infra 的这些虚拟机、浏览器、Agent 搜索、身份认证、安全…

4. 如果在 Coding 上 AGI 可能年内就能看到,如果在一个数字世界里更大范围的 AGI,可能 3 年内真的是有机会看到的。

比如在《仿生人梦见电子羊-我们真的能被 AI 治愈吗?》圆桌论坛上有提到:这个世界的分辨率在提升,以前 100 万人才算一个像素点,才值得给他们做东西。但今天我觉得有更多的人更丰富的需求,可以被 AI 更有效的满足。

比如 Koji 有聊到年轻人 AI 创业:有 AI 之后,人还剩下两个 AI 做不到的优点,一个是主观能动性,另一个就是品位。如果做一个项目,找到当下思潮所需要的东西的能力,再结合很好的审美,这两点加在一起能立即找到用户,立即跑出有商业价值的产品。

比如蔡康永感慨到:写书就是白白喂给了 AI,像是做了一份食物投喂给了海神的感觉。

比如许纪霖指出:“全能”只是一种 AI 幻觉,而人类的沉默和悟性始终是 AI 无法企及的本领。

…..

活动现场有太多关于 AI 和未来的主题探讨,刚还在回味上一个观点,就又被下一个见解所吸引。

如果对嘉宾的某个想法非常感兴趣,可以在会后轻松的找到他交流;如果还是意犹未尽,可以上知乎接着问,接着看。

听到有一个说法特别有意思:“工程师们在 GitHub 开源代码,在知乎开源思维链”。

在知乎新知青年大会现场,知识的流动非常自然,没有偏见,只有思维的碰撞。

知识流经大脑,或许并不是所有的精彩观点都被记住被吸纳…

但那种感觉是会一直铭记着的,铭记着铭记着便成了烙印,久而久之便成了习惯,成了一种文化。

很多分享的场子、摊位,落日放映室都直接对外开放。任何人都可以驻足聆听,参与各式各样的展区活动;若是遇到一个聊的投机的人,可以坐下去喝杯咖啡…

知乎新知青年大会既是老朋友的团聚,又是与许多熟悉的陌生大佬的大型面基现场。

在新知盛典上,一个个熟悉的头像走到了线下,走到了面前。

虽然只看过大家的文字,但听到新知答主的发言,有一种扑面而来的亲切感。

在现场时脑海里莫名闪过一句话:这些才是这个时代该追的星hhh

一次次因新知答主们的获奖感言震撼、感动,知乎已经成了无数人的精神自留地。

周源说:AI 能生成信息,但不能替代信任;它能模拟语言,但无法替代好奇心…

当 GenAI 日益强大,当 Agent 能力越来越丰富,会迎来更铺天盖地的信息爆炸。

参加知乎新知青年大会还有一个很大的感受,就是对年轻人非常友好。

对于我们这些年轻创业者来说,也可以大胆的表达自己对前沿科技的理解,对未来的畅想。

(文:特工宇宙)