在没有任何广告投放情况下,Deepseek就实现了7天完成1亿用户增长。

不仅用户规模远超其他国产AI应用,最关键的是,Deepseek没花一分钱,就做到了一众国产AI应用在大量流量推广费用之后仍未能达到的结果,甚至还把其他AI产品的流量都吸走了。

根据AI产品榜数据,抛开DeepSeek不算,今年1月国内流量前10的AI聊天机器人产品里,除了豆包和腾讯元宝外,其余均出现了流量下滑,其中5个产品的流量下滑在10%以上。

作为对比,去年12月国内流量前8的AI聊天机器人产品里,5个产品流量出现增长,只有3家出现流量下滑,且没有一家流量下滑超过10%。

去年以来,在爆款焦虑之下,用户增长一度成为衡量AI产品的重要指标,国内AI竞争似乎又重新回到了移动互联网的逻辑里——用户和流量的争夺。

但显然不是所有人都认可这一逻辑。DeepSeek的梁文锋和MiniMax创始人闫俊杰都曾在采访中明确表达过一个观点:

千万不要用上一代做移动互联网产品的方法论来思考AI产品。

如今,随着Deepseek的成功,AI产品的流量逻辑终于被证伪了。

/ 01 /

DeepSeek正在吞噬AI流量

DeepSeek的流量增长是惊人的。

AI产品榜数据显示,1月DeepSeek在网页端流量为2.56亿,而国内其他AI聊天机器人产品的月活大部分都在千万量级,与DeepSeek差距明显。

在全球AI产品流量榜单上,DeepSeek已经进到了前10,排在谷歌的Gemini做到了第6位。这不仅是全球网站访问量榜单前20名里,唯一的中国产品,也是中国AI产品所取得的最好成绩。

更为难得的是,做到这个成绩,DeepSeek仅仅用了一周。

根据AI产品榜数据,从1月20日DeepSeek R1模型发布到用户规模突破1.25亿(含网站(Web)、应用(App)累加不去重),80%以上用户都来自1月最后一周。

也就是说,DeepSeek在没有任何广告投放情况下,就实现了7天完成1亿用户增长。

要做到这个成绩,ChatGPT花了2个月时间,TikTok用了9个月,而拼多多和微信分别用了10个月和14个月。

在移动端,DeepSeek的表现同样很强势。

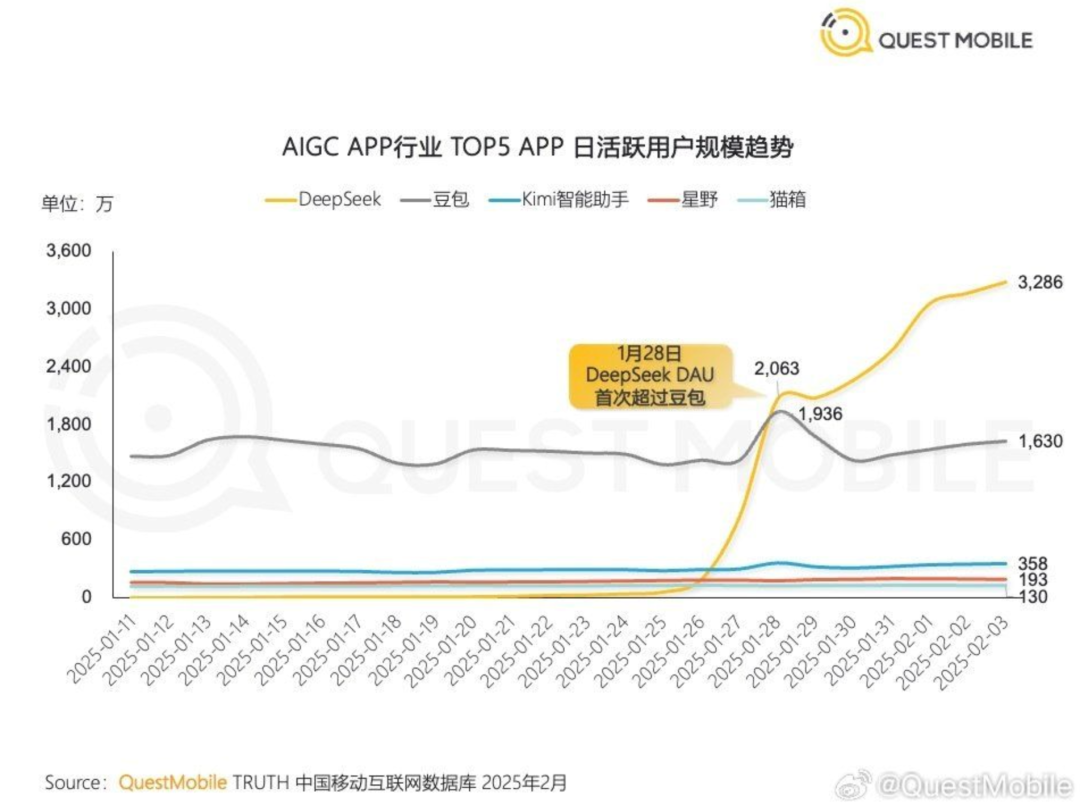

QuestMobile数据显示,从1月25日开始,仅用了3天时间,DeepSeek的日活用户就突破了2000万。四天后,DeepSeek的日活用户突破3000万。

从今年1月20日到2月3日,DeepSeek的月活全网排行从第2162名增长快速跃升至前100,高居第51名,排在DeepSeek前面的是企业微信和西瓜视频。

截至到2月3日,DeepSeek的日活用户数量已经超过3000万,达到3286万,与第二位的AI产品拉开了整整一倍的差距。

在流量反超的同时,能明显感受到——DeepSeek正在吸走AI产品的流量。

根据AI产品榜数据,抛开DeepSeek不算,今年1月国内流量前10的AI聊天机器人产品里,除了豆包和腾讯元宝外,其余均出现了流量下滑,其中5个产品的流量下滑在10%以上。

作为对比,去年12月国内流量前8的AI聊天机器人产品里,5个产品流量出现增长,只有3家出现流量下滑,且没有一家流量下滑超过10%。

换句话说,DeepSeek把其他AI产品的流量都吸走了。

/ 02 /

互联网流量的逻辑被证伪了

去年以来,乌鸦君有一种很明显的感受:AI行业变得越来越像互联网了。

去年上半年,当国内某家大模型公司产品走红后,为全行业的爆款焦虑找到了答案——通过投流推动用户增长。也就是说,谁能够在较短的时间内吸引到足够多的用户,谁就能够笑傲群雄赢得市场。

这是互联网大厂们最擅长的事情,带来的结果是——大模型产品正在被大厂收割。

从数据看,在头部AI产品中,大厂的比例出现明显提升。

根据AI产品榜数据,3月去年国内AI产品访问量前10名的产品里,其中半数来自创业公司,分别是Kimi、秘塔AI搜索、智谱清言、AiPPT和稿定AI。

到了今年11月,AI应用访问量前10的产品里,来自创业公司的产品减少到了三家,分别是Kimi、秘塔AI搜索和AiPPT.cn。

很多人认为,AI就是把移动互联网复制一遍。但并不是所有人都认可这一逻辑,DeepSeek的梁文锋和MiniMax创始人闫俊杰就是代表。

梁文锋认为:

去年年底,闫俊杰在接受晚点采访时的意思也差不多:

随着Deepseek的成功,不仅证伪了AI产品的移动互联网产品方法论,也能够让我们更加看清楚了互联网与AI的差异。

/ 03 /

互联网的关键词是竞争,

而AI关键词是吞没

互联网是一个极度追求竞争的领域,所有经典故事总是和竞争相关,从百团大战、打车大战,再到共享单车,莫不是如此。

原因很简单,这些平台通常是双边或多边平台,消费者越多,供给端越多,供给端越多,消费者越多。这个飞轮会一直转下去,直到市场收拢到一两个玩家,成为大赢家。

强竞争属性,给互联网带来了两个特点:

一是烧钱,非常的烧钱。在强竞争的领域,资本往往能够发挥更大的作用。你能看到移动互联网的胜利,总伴随着大规模烧钱,因为只有赢了竞争才有机会跑出来。

二是互联网公司赚钱大部分都是靠广告,这本质上是一种“流量税”。这个逻辑有点像国家间的竞争,只有把对方打跑,才拥有土地的收税权。

而AI则完全不同,大模型的关键词是吞没。

如果说,移动互联网产品体验提升,靠的是网络效应。那AI产品体验提升,则绝大部分都来自模型能力提升。

更关键的是,大模型的每次升级都是颠覆性的,每一次模型迭代,AI就能学会了更高级的技能,带来新的产品体验,甚至让很多企业前面的投资,直接归零。

同时,模型的竞争也更复杂。一方面,模型仍然处于高速迭代期,性能提升主要依赖于技术路线的探索,存在巨大的不确定性。

虽然用户数据很重要,但其对模型性能提升,并没有起到决定性作用。正如闫俊杰所说:

模型却不是基于用户反馈和数据迭代才变好的。更好的模型可以导向更好的应用,但更好的应用和更多用户并不会导向更好的模型。因为模型比大部分用户更聪明,大部分用户的query(查询)其实没有模型自己模拟得好。

另一方面,留给领先模型的优势窗口期越来越短,最先进的闭源模型只能比同性能的开源模型领先6个月。即使SOTA模型需要大量的资金/能源/计算来训练,而追赶者们能够通过模型蒸馏低成本地创造类似的性能。

在变现路径上,AI产品的商业模式也与移动互联网““羊毛出在猪身上,狗来买单”的模式完全不同。

截至目前,AI产品的主流商业模式是订阅。在全球影响力最大的40个AI产品里,七成的公司采用传统软件中的订阅模式,10 家公司(26%)采用了订阅费用和使用量相结合的混合定价模式。

另一个趋势是,Fin (Intercom)、EvenUp 、Chargeflow (OpenView 投资组合公司)和11x.ai开始尝试基于结果付费的模式,也就是说客户只需为成功的结果付费。

相比用户规模,付费率、复购率等反映付费转化的指标,更能反映AI产品的价值。

从这个角度上说,Deepseek的成功还有着另一层意义:让国内AI行业摆脱过去简单的流量竞争,去寻找AI产品真正的北极星指标。

文/林白

PS:如果你对AI大模型领域有独特的看法,欢迎扫码加入我们的大模型交流群。

(文:乌鸦智能说)