克雷西 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

智能体的开发门槛,又又又被打下来了!

昨天,腾讯云在他们的AI产业应用峰会上,正式上线了全新的智能体开发平台,率先在行业内实现零代码配置多智能体协同构建。

除了上线智能体开发平台,腾讯云也对从AI Infra到模型到应用的整个体系来了波全面升级。

包括混元系列大模型,也迎来了重磅更新。

腾讯云副总裁吴永坚对量子位表示:“腾讯云在智能体领域的产品布局,是围绕企业真实需求逐步演进的。整体思路是从场景出发,扎实解决实际问题,并推动能力从‘落地可用’逐步迈向‘智能协同’。”

从一系列接踵而来的更新当中,可以看到鹅厂的企业级AI产品体系正在变得越来越完整。

对腾讯云自身而言,这些发布和更新也意味着其产品能力被进一步补齐。

多智能体开发,零代码搞定

腾讯云智能体开发平台的前身是“大模型知识引擎”。据吴永坚介绍,平台在RAG能力、工作流能力、多Agent协作机制及To B实战场景支持方面具备明显差异化优势。

平台具备先进的RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)能力,先从知识库中检索信息,再由大模型基于检索结果生成准确可追溯的回答。

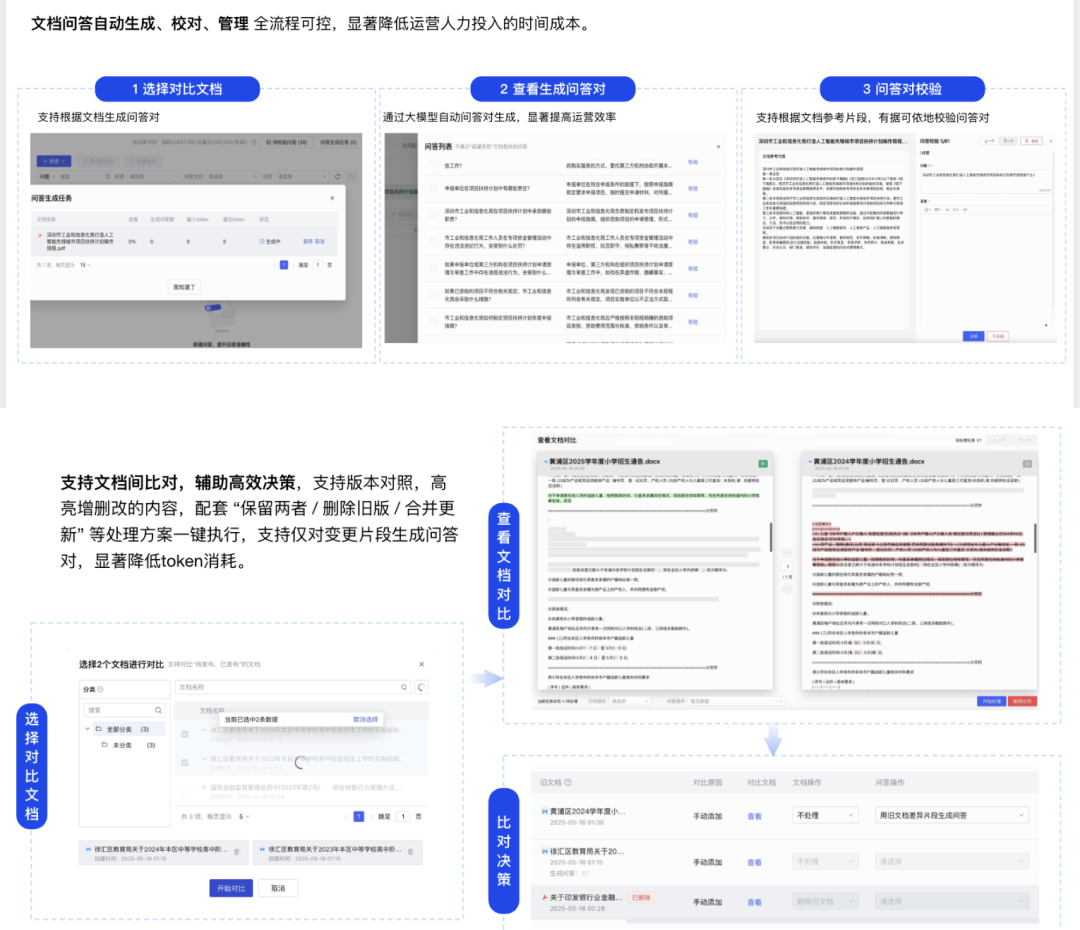

在具体能力上,在复杂表格问答场景中表现突出;同时支持基于文档自动生成问答对并进行溯源校验,有效降低运营成本。平台还率先实现新旧文档比对与高效决策,支持仅针对增量内容生成问答对,显著减少token消耗。

在支持拖拉拽零代码流程搭建的工作流中,腾讯云智能体平台首次推出了具备全局视野的Agent,支持灵活的节点回退和全局意图洞察,智能控制节点跳转。

吴永坚举了个例子,假如让Agent帮忙获取一份天气预报,明确地点和时间后就已经进入了执行环节,但用户突然发现把地点说错了,这时智能体可以回退到地点信息获取节点重新询问,而不是“傻傻的”往前执行而不顾用户反馈。

此外,腾讯云智能体平台还率先支持了零代码配置多Agent协同转交,灵活配置满足不同的Multi-Agent协同方式的搭建需求。

插件生态方面,腾讯云智能体开发平台整合了内部优质能力(如腾讯地图、腾讯医典)、RAG组件(如网页解析、文档解析、Text2SQL)、以及通过MCP协议接入的第三方插件,实现全面开放与能力融合。

同时,平台沉淀了很多经过To B实战打磨沉淀的优势,支持平台级、应用级、知识库等完整权限体系配置,同时具备企业级智能体运维的管理后台,真正做到灵活、可控、安全。

智能体平台的落地,对基础大模型能力提出了更高要求。腾讯云在大会上还带来了混元系列大模型的最新进展,包括新模型的发布和既有模型的升级。

-

深度思考模型T1全面升级,采用多阶段强化学习训练,竞赛级数学能力提升8%; -

快思考模型Turbo S,在全球arena榜单中上升到全球第八; -

此外还包括视觉深度模型、端到端语音通话模型、生图模型imageV2.0、3D生成模型3D V2.5以及可以实现工业级游戏资产生成的混元游戏模型。

随着智能体开发平台的上线以及既有AI产品矩阵能力的提升,可以看到腾讯云在大模型领域的产品体系正在日渐完善。

腾讯云为什么要做智能体开发平台?

腾讯云智能体开发平台的出现,顺应了企业AI应用的演进过程,以及在一系列过程中涌现出的用户需求。

吴永坚认为,To B是用于生产的严肃场景,用户输入问题的复杂度和多样性比To C场景更高,对输出的回复要求更高,目前大模型能力在To B严肃场景还不能完全满足需求,需通过产品能力体系化去解决。

腾讯云智能体开发平台的出现,其实是围绕着企业对于AI应用的多样化需求逐步演进。

大模型的产品落地,按照产品形态可以分为:API接入、RAG应用、工作流应用和Agent自主决策的应用。在过去两三年的时间里,企业级大模型应用的发展过程,大概可以分为几个阶段:

首先,是最简单的大模型API接入,用户需求直接传递给大模型,由模型根据自身知识返回结果,用以AI聊天、搜索等相对简单的场景,通过更加自然、有趣的交互,帮助企业获取更多流量收益;

第二个阶段,通过RAG的加持,可以让大模型结合企业垂直领域的知识提供更加精准、可靠的回复;

第三个阶段,通过工作流编排“原子能力”,搭建复杂工作流程,解决企业业务流程定制化的问题。

这三种方式,也是过去腾讯云逐步演进并完善的主要智能体构建方式,并且已经交付了众多行业与场景,真正在落地在生产环境中,为企业产生价值。

近期,随着大模型技术的升级,“模型自驱动”Agent也越来越火热,即支持模型主动选择和调用工具,并能够主动纠错和反思,相比于RAG能够解决任务执行类的企业需求;相比工作流编排,配置成本更低,表现更灵活。

但是每一类模式的To B落地都会面临非常多挑战,比如:

-

API接入形式虽然轻量易用,但难以应对专业领域问题和复杂任务链路; -

RAG提升了问答回复精准度,但对流程执行类任务支持有限; -

工作流编排支持人工编排固定流程,但很难保证灵活对话; -

Agent虽具备更强的自主性与智能性,但要全面适配企业级稳定性要求,仍需结合场景深入打磨。

这些问题都是企业使用大模型上会遇到的实际问题。在大模型落地如此困难的背景下,一站式开发平台的重要性和实战经验沉淀就显得尤为明显了。

站在企业用户的角度看,市面上的智能体平台已经琳琅满目,选择腾讯的优势又是什么呢?

腾讯云的智能体开发平台经过To B实战打磨,沉淀了在RAG、工作流实际的产品优势功能,并升级支持了多Agent协同。

-

RAG:端到端的多模态解析大模型和检索链路沉淀、支持复杂表格结构查询(Text2SQL)、问答对自动生成; -

工作流:内置全局洞察Agent,具备流程回退能力;支持异步任务控制;满足企业级流程管控需求; -

Agent:严审插件中心的插件质量,保障工具识别准确率与执行稳定性;新增支持多Agent协同编排,缓解单Agent的决策压力和工具选择压力,让不同的Agent各司其职,形成类似“专家协作”的机制,满足企业复杂场景的需要。

平台同时配套完备的权限体系,和运营排查工具和管理后台,能够确保服务可靠运行。

目前智能体开发平台已经在腾讯云多家客户的多个场景中落地,据了解,在智能客服落地场景,腾讯云与一汽丰田合作,全面升级智能客服体系,显著提升客户服务质量与运营效率。通过整合企业专属知识,构建高质量问答能力,自2024年1月接入以来,智能客服独立解决率从37%提升至84%,大幅减轻坐席压力,优化客户体验和服务效率。

在医药零售领域,大参林基于腾讯云大模型知识引擎,构建了覆盖药品知识、销售场景、职能办公等多个场景的专属AI知识库,打造了“AI小参”问答助手,已服务总部与上万家门店的5万名员工,查询响应时间缩短超80%。

在医疗行业文书撰写场景,腾讯云与迈瑞合作推出“启元重症”智能体。迈瑞通过行业模型结合工作流,对接院内系统,实现病情问答、文书生成、知识检索一体化。医生只需一句话,即可生成完整参考病例,病历书写效率提升近一倍。

从智能客服到智能体应用开发平台

万丈高楼平地起,腾讯云智能体开发平台也并非一蹴而就。吴永坚表示,腾讯云始终坚持从企业业务场景出发,一步步完善底座能力,从模型到平台,从工具到智能体,最终构建出一套真正能跑业务、能接工具、能持续演进的智能体体系。

前面介绍过,腾讯云智能体开发平台的前身是“大模型知识引擎”,但实际上它真正的起点是企点智能客服。

最初腾讯云聚集在大模型需求最为旺盛的智能客服领域,基于客服场景,在企点智能客服上对知识问答场景共性的、核心能力进行打磨。

落地过程中,客户的需求也在不断升级和变化,腾讯云智能团队发现还有非常多值得探索的场景,比如标签提取、文案创作、角色扮演、还有需要自定义流程并对接企业等,于是开始推动其产品向着“智能体构建平台”的方向上进化。

在智能体构建平台上,腾讯云的演进路径非常明确:从最初的RAG知识库问答,到流程编排的工作流,再逐步引入Agent能力,演进为多智能体协同的Multi-Agent架构,MCP协议出现后,也进行了快速适配。

当然Multi-Agent不是终点,人工智能技术和企业用户需求的演变也不会停止。

但在变化之中保持不变的,是坚持满足客户需求。

吴永坚介绍,“构建一个离产业最近的AI平台”,就是腾讯云的核心主张之一。

在他看来,企业级AI产品的研发不是为了炫技,也不是追求潮流而堆砌产品功能,而是要切实满足用户的价值。

“在产业智能化转型的浪潮中,‘构建离产业最近的AI平台’不仅是技术能力的比拼,更是对产业痛点的深度理解和价值闭环能力的考验。”吴永坚说。

目前来看,整个行业仍然处在一个自由竞争的状态,具体哪种技术或产品路线更具优势仍待检验,可以说各家都有各自的优势和不足。

但是,通过技术提升、生态共建与场景化落地,腾讯云在“离产业最近”的目标上,一直在修炼内功,并取得了一些进展。

比如在行业Konw-How深度内化方面,腾讯云已构建覆盖金融、教育、零售、出行、消费电子等30多个行业的解决方案。

腾讯云预计,未来企业应用会更加行业垂直化,用户对精度的要求会更高,对数据安全性的要求也会不断提升,将通过模型能力升级、平台工具完善、场景解决方案打磨等措施进一步提升产品能力。

除了应用之外,进一步强化降本增效能力,还需要基础设施的升级,具体来说,更高效与自动化的训练技术、分布式推理技术、主流模型内核优化、主流芯片的推理加速能力将是主要演进方向。

吴永坚表示,“我们的目标就是以用户需求为本,去做产品和技术的持续迭代,更好地构建距离产业更近的AI。”

一键三连「点赞」「转发」「小心心」

欢迎在评论区留下你的想法!

— 完 —

🌟 点亮星标 🌟

(文:量子位)