这里是“AI新榜”推出的对话栏目「头号AI玩家」,在这里我们与一线AI玩家及公司深度对话,尽力挖掘变革时代下的新故事、新探索和新洞见。 本文为第9篇,对话的是AI视频创作者柔树。今年4月,柔树在小红书等平台上连载AI动画《观察者悖论》,吸引了上万网友在线催更。时至今日,AI动画究竟进化得如何了?252秒的动画要耗时1个月制作?我们最近和创作者柔树聊了聊。

一部AI动画预告片,意外引起不少关注。

4月2日,AI创作者柔树为AI动画《观察者悖论》发布了一条时长71秒的预告片,仅在小红书就获得了超72万播放,超5.1万点赞。

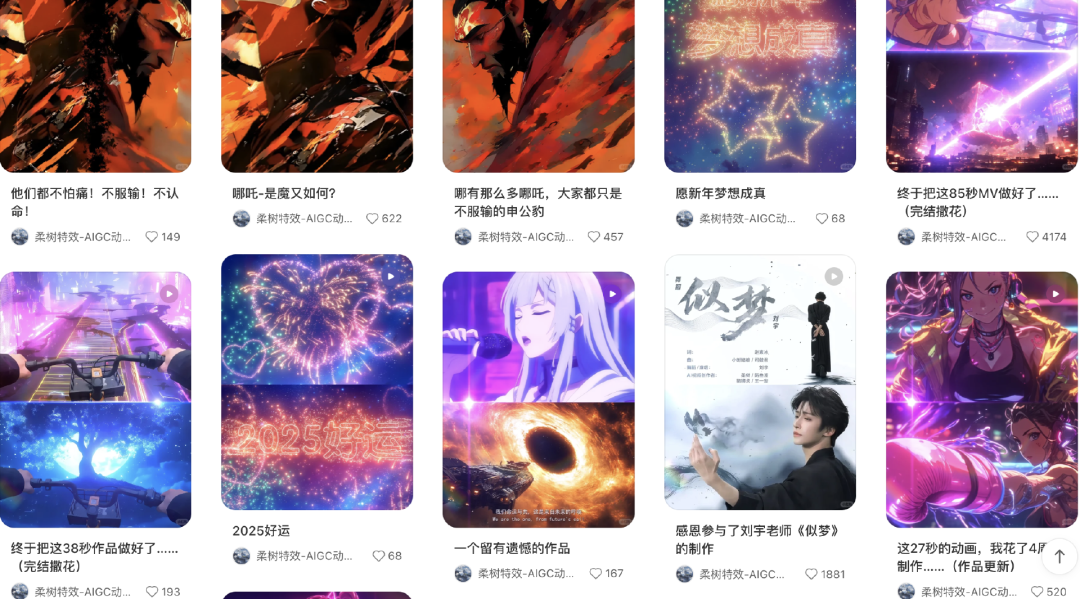

《观察者悖论》是柔树从今年4月开始在小红书账号“柔树特效-AIGC动画-后期”上连载的动画作品。

整部动画讲述的是一个天才大二学生通过一系列事件,发现自己所处世界并非真实的故事。无论是动画剧情、画面,还是后期配乐,都由柔树一人用AI制作完成。

因其媲美一流日漫番剧的效果,这部AI动画获得了不少好评,网友们纷纷在评区留言:“想看全集”、“能把AI调教成这样真的很神”、“好自然的运镜转场”……还有人以为是待播出的番剧,直接问:“啥动漫,什么时候播?”

部分评论截图

截至目前,柔树已经在小红书上发布了13篇《观察者悖论》相关笔记,有上万网友在线追更。

不过,柔树本人并非影视专业出身,他从游戏特效师跨行成为AI创作者,迄今已接连创作出了多个爆款作品。比如《梦灯笼》二创MV、AI动画《格式化》——后者还获得了“即梦AI未来影像计划大众选择奖”。

柔树制作的《梦灯笼》二创MV截图

他是如何进行AI动画的?最近,“AI新榜”对话了柔树,请他聊了聊创作爆款AI内容背后的故事。

上万网友“催更”的AI动画,

是如何诞生的?

《观察者悖论》诞生之初,仅仅是一个音乐MV。

柔树从未想过一上手就制作剧情向动画。对他来说,如果作品无人问津,这样投入的时间成本和制作风险太大。

MV片段意外出圈之后,他获得了很多正向反馈。评论区不少粉丝鼓励他制作完整的动画番剧,才有了后续这一系列预告片、主角小剧场,甚至是完整的剧情构思……

作为多年从事后期特效工作的人,柔树积累了传统工具的使用技巧和方法,并能够顺利找到和AI结合之处。这一点从他的核心创作工作流就可以看出,他擅长用传统特效技术对AI生成内容进行优化和完善。

整部动画创作中主要使用到的AI工具是DeepSeek、Midjourney和Vidu。其中DeepSeek负责和柔树交流灵感,推进剧情发展。Midjourney则用于生成画面,Vidu主要用于控制角色一致性,将分镜画面动起来。

柔树分享称,AI也无法实现“创作者想要什么就得到什么”。

为了弥补AI生成上的瑕疵,他会用Midjourney分层生成角色图、动漫场景图,再用PS、AE等传统创意工具进行人为调优和修改,尽量保证处理好每一帧画面的不合理之处。

从画面到动态视频,柔树使用的是“图生视频”流程。他提到,《观察者悖论》能够做成动画短片,很大一部分原因还在于生数科技AI视频模型Vidu上线了新功能。此前,Vidu更新了主体库、参考生成视频功能,创作者可以一键选择参考主体,实现视频画面主体、场景的一致性。

以人物为例,他先做出大致的三视图后,再将三视图放入Vidu中,生成人物的主体模型,这样即使是不同的镜头,人物也能保证角色前后一致性。

每一个分镜画面,都是柔树用主体库和关键词结合的方式生成的。有时候,复杂的镜头运动会被他拆分成几个不同的动态视频,再通过AE合在一起。“通常来说,我会先生成两个角色对话的绿幕画面和单独的场景,再用Vidu图生视频功能做出各个镜头。”

由于AI技术的限制,创作者需要不断修改和调整自己的故事画面和剧情,才能达到最终理想的效果。柔树认为:“这是一个和AI沟通和妥协的过程,你要使用这些AI工具,势必就要接受他们的缺点。”

他举了个例子,第一集开头画面原本是黑猫观察蚂蚁的镜头,想和剧集本身“观察者”形成暗喻。但在生成过程中,AI无法生成群聚的蚂蚁,只能生成七星瓢虫,柔树就将设定换成了七星瓢虫。

最终画面中,蚂蚁被调整成了飞蛾

遗憾的是,生成的瓢虫无论如何都做不到动态飞舞的效果,画面又被他改成了蝴蝶。“但蝴蝶被AI想象得太美了,和整体剧情不符,我最后又将它调整成了飞蛾。”柔树补充道。

和音乐MV不同之处在于,剧情向动画不仅要保证画面是否唯美,还需要确认分镜是否连贯。同样,它也不能像漫画那样简单地一页页呈现故事走向,还需要合理搭配特写镜头和远景镜头等等。

在柔树此前的作品《格式化》中,他通过增加光晕、滤镜等特效的方式,来弥补AI生成的不足。

“音乐+剧情”的作品《格式化》;以歌手机械人为主角,讲述了她的存储卡格式化后,失去记忆的故事

耗时1个月打造252秒动画,

AI生成仍是“原罪”?

在柔树的创作习惯里,倾向于“慢工出细活”。

动画中的每个场景和人物,他会先单独生成一版,并兼顾角色之间的互动是否自然、存不存在瑕疵。相同的画面,他还会先交给不同的AI视频工具,“哪个生成效果符合我的画面想象,我就优先选择TA。”

《观察者悖论》第一集中出现了不少多人镜头,对于AI动画而言,人数越多,也意味着打磨画面所花的时间就越长。

有时候调整1秒的画面,就需要花上柔树一天的时间。最终长达252秒的第一集内容,则花了他近1个月的时间。

他希望自己的作品“让人看不出是AI”。

柔树会有这样的想法,很大程度上因为在二次元领域,大家普遍对AI的接受程度比较低。深究其中原因,可以归咎于两个方面。其一,是AI生成作品和创作者之间的版权归属难以判定的争议。二是,AI对绘画过程的极大简化和低估,大大冲击了创作价值本身。

柔树的作品在获得大量好评之外,也会有网友提出质疑,认为MV式的AI短片不能称作动画,画面AI痕迹过重,配音摆脱不了AI感等等。他自己也调侃:“早期作品播放数据都不错,点开评论全是差评。”

但他表示,哪怕当下很多人还是会抗拒AI,认为其生成的内容无法和原画师相媲美。但只要观众看了自己的视频,发现即使是AI还愿意继续追番,甚至能抛开对AI工具的偏见,这部作品就成了。

为了不让自己的作品慢慢失去热度,柔树现在会固定一周至少发布1条视频笔记。每次更新,还会保证内容有新的闪光点。具体来说,1分钟的视频内容需要设置10秒左右的高潮部分,以此吸引观众期待下周的连载。

即使制作进度较慢,他也不会选择用枯燥固定画面“水”时长。

柔树提到:“粉丝们会安慰我,很多小团队制作的动画都是年更,何况我现在只有1个人。我也不希望因为是AI生成的,所以必须得高效创作。相反,我更希望这部作品有动画本身的魅力,成为一部值得大家长时间等待的作品。”

一人即团队,想打造“观察者宇宙”

在2024年末,目睹过游戏行业饱和状态的柔树,面对AI技术新蓝海,决定全职投身于AI视频创作中。

柔树透露,目前1个人做AI视频,收入基本能覆盖到平时的生活支出。

直到现在,他依旧是一个人完成编导、后期和运营等工作,只有《观察者悖论》的中文配音邀请了专业人士参与。

“我喜欢和AI共同创作的感觉,AI特殊的工作流需要我们随时调整自己的想法和内容,让它迸发出新的惊喜或惊吓。这也是我不愿意将创作交给其他人的原因,一旦交给别人就失去了这种乐趣。”

这也从侧面印证了,AI的核心是创意表达的工具。即便是相同的视频工具,不同的创作者也会有不同的审美,作品本身能否有生命力,关键仍在作者本身。

谈及创作爆款AI视频的秘诀,柔树笑道:“其实没有什么秘诀,我也做了好多年才有一个出圈的作品。”

在柔树看来,二次元最适配他本人,也适合AI。“说实话,我看动漫远多于真人电影。如果是漫画,我可以脑补出后续的分镜画面。但我无法想象真人电影的剧情走向和画面,就做不出来。如果你踏入不擅长的领域,其实竞争力会越来越少。”

他认为,在创作道路上,失败的情况肯定多于成功的。只有做自己喜欢的和擅长的,才有失败之后继续的动力,大家需要找到自己差异化的优势。“每个人都有别人无法复制的特质,比如我擅长制作没有‘AI感’的动画,那我就死磕这个赛道。”

随着《观察者悖论》制作质量越来越成熟,逐渐成为一部大家愿意追更的作品时,一个潜在的问题便浮现出来:AI动画能否叫好又叫座,观众是否有意愿付费观看?

当我们问及《观察者悖论》商业化情况时,柔树坦言道:“在此之前,我都没考虑过变现这件事。”

他进一步解释称,无论是AI变现、知识付费这些业务,并非自己擅长的领域。“我更愿意把时间花在追求追求高质量的作品上,不用考虑商业化,只要坚持继续做就好,自然会有品牌、合作方找到你。”

另一方面,他强调《观察者悖论》并不是商业形式的动画,所以在更新频率、生成内容上都不以商业化为标准,一切都从“创作”出发,而不是商业目的。

柔树不愿用既定的框架来束缚自己的创作,他甚至会听取粉丝的建议,来调整分镜画面和剧情,完善自己创作的不足之处。

因此,我们时不时能看到他发布主角小传,也能看到完整剧情的更新。“我可能只比观众早一天知道下一个分镜走向。如果要问什么时候完结,我真不知道。不过,既然现在已经有明确的方向,我会把它打造成一个观察者宇宙,将这个世界观里的故事说完整。”

「

(文:AI新榜)